В продолжение темы

Как мозг делает из психологии биологию — механизмы управления «биологическим» со стороны «социального»

Содержание

- 1 Как мозг делает из психологии биологию — механизмы управления «биологическим» со стороны «социального»

- 2 Мотивационные системы, зависимости, транквилизаторы

- 3 Мотивация поддерживается и регулируется извне, поведением социальных компаньонов

- 4 Цель поведения – поддержание социальных связей со «значимыми другими», удовлетворение собственных побуждений начинается лишь при этом условии и только потом

- 5 Как поведение управляет генами

- 6 Как социальные связи «вкладывают» переживания в нас и потом модулируют их

- 7 Почему гены не управляют поведением, но создают для него «сырьё»?

- 8 Как путают символизм культурных форм с личным выражением чувств

- 9 Сигнальный эффект ритуализированных демонстраций у животных – коммуникация или манипуляция?

- 10 Изоморфизмы человеческого общения и коммуникации животных: символы vs мотивация или выражение чувств

- 11 «Я» конструируется социальной ситуацией

- 12 Примечания

По результатам разговора с т.comrade_vader детализировал механизмы, с помощью которых социальное управляет биологическим, по аристотелевой формуле «один разумно движет, оставаясь неподвижным, другой разумно движется, оставаясь неразумным». И как биологическая форма движения материи (и уровень организации ея) управляет химической за счёт замыкания реакций в гиперцикл и их разделения пространственными компартментами в клетке, социальный уровень управляет биологическим. Механизм управления состоит в том, что типические структуры, объекты, причинные факторы и воздействия «социального» отражаются в психике индивидов, вступающих в соответствующие взаимодействия друг с другом «в нужное время и в нужном месте» объединяющего их потока общественной жизни, и

а) разные формы социального взаимодействия отражаются в разных частях индивидуального сознания.

б) сами отражения очень разные в зависимости от жизненного опыта индивидов, включающего соцпроисхождение как обязательную часть, их «социальной позиции» и «социальной компетентности» в собственно взаимодействиях этого типа.

«В повседневной жизни нам (как и другим приматам) постоянно приходится решать задачи «политического» характера: кому можно доверять, а кому нет; как вести себя с разными людьми в зависимости от их положения в общественной иерархии; как повысить свой собственный статус в этой иерархии; с кем заключить альянс и против кого. Нейробиологические исследования показали, что при решении подобных задач возбуждаются те же самые участки мозга, что и при обдумывании глобальных политических проблем, вынесении суждений о том или ином политическом деятеле, партии и т. п.

Однако это наблюдается только у людей, разбирающихся в политике, — например, у убежденных сторонников Демократической или Республиканской партии в США. Демократы и республиканцы используют для генерации политических суждений одни и те же «социально-ориентированные» участки мозга. Если же попросить высказаться о национальной политике людей, которые политикой не интересуются, то у них возбуждаются совсем другие участки мозга — те, которые отвечают за решение абстрактных задач, не связанных с человеческими взаимоотношениями (например, задач по математике). Это вовсе не значит, что у политически наивных людей плохо работает социальный интеллект. Это значит лишь, что они не разбираются в национальной политике, и потому соответствующие задачи в их сознании попадают в разряд «абстрактных», и социально-ориентированные контуры не задействуются. Нарушение работы этих контуров характерно для аутистов, которые могут очень хорошо справляться с абстрактными задачами, но не могут общаться с людьми». /Источник.

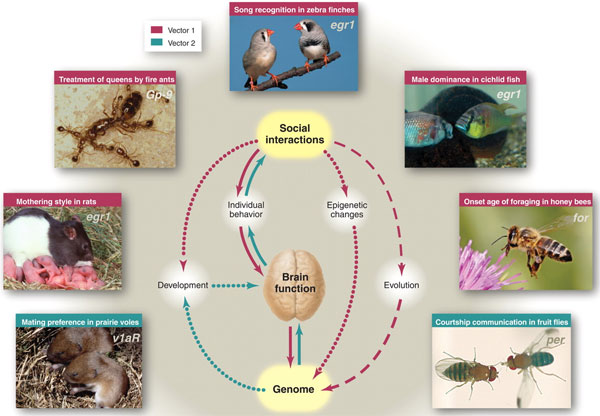

Гены, мозг и социальное поведение связаны сложными отношениями. Эти отношения действуют на трех временных масштабах: (i) на уровне физиологии — влияя на активность мозга (сплошные линии), (ii) на уровне развития организма — через экспрессию генов в мозге и эпигенетические модификации (линия из точек), (iii) на эволюционном уровне — через естественный отбор (пунктирная линия). Направление влияния: розовые стрелки — от социальных отношений к изменению функций мозга и поведения, стрелки цвета морской волны — от генов к социальному поведению. Изображенные животные (сверху по часовой стрелке): зебровая амадина (T. guttata), цихлида (A. burtoni), медоносная пчела (A. mellifera), дрозофила (D. melanogaster), прерийная полёвка (M. ochrogaster), крыса (R. norvegicus), огненный муравей (S. invicta). Курсивом на фотографиях даны названия генов, связанных с тем или иным видом социального взаимодействия. Источник.

А затем мозг «делает из психологии биологию», то есть приспосабливает внутренние биологические влечения и процессы для эффективного исполнения роли посредника между социально-обусловленным воздействием на входе системы и социально-обусловленной реакцией на выходе (каждая из которых маркирована в символической форме – см. танец как символ общества у Н.Элиас). Задача приспособления – чтобы биологические влечения нигде «не прорывались наружу», не будучи опосредованы «бронёй символических форм», специфических для данного общества. Если же они таки «прорываются», индивиды неспособны ими управлять даже после осознания, что они существуют, почему соответствующие реакции и могут быть охарактеризованы как «последнее биологическое в человеке».

И наиболее эффективное управление такого рода (биологических реакций со стороны социальных символов, или процессов и отношений, маркированных этими символами – это, конечно, управляемость словом, «речевые рефлексы», которые начали изучать ещё Выготский с Лурией. Здесь слово не только высвобождает специфические эмоции, но услышанные слова (или увиденные значимые образы, «понятые тобой» символы культуры) определяют эмоциональное содержание ситуации и её классификацию человеком. ри снижении индивидуального уровня понимания вместо речи приходится использовать другие средства, вроде телодвижений и жестов, но тоже вполне символические.

«M.Сешэ (Sechehaye, 1947) обнаружила, что при всей символичности речь врача[1] не достигает цели, ибо наталкивается на барьер, установленный сознанием больного. До скрытых комплексов и душевных проблем больного можно добраться лишь при помощи ритуализированных действий. Выявляя комплекс отнятия от груди, врач демонстрировал материнскую позу, но не полностью, а только ключевые действия данной ситуации (например, заставляла больную коснуться щекой груди врача). Символичность таких действий позволяет выстроить «язык», на котором врач «беседует» с больной – не словами, а действиями, проникающими к её подсознанию.

Точно также как психотерапевт манипулирует действиями, шаман манипулирует представлениями, которые он внушает больной в ходе камлания. Общим для манипуляции действиями и манипуляции идеями в человеческом общении состоит необходимость использовать символы (значимые эквиваленты означаемого), относящиеся к иному порядку реальности, чем означаемое[2]» / (цит. по Леви-Строс, 2001).

Так или иначе, общий вывод, что в зависимости от смысла слов и когнитивного содержания образов характер аффективных реакций и иных влечений здесь может меняться практически как угодно по силе, знаку, содержанию действия и т.п., вообще имеет тенденцию подтверждаться.

Другой пример – как динамика социальной ситуации, разная в разных случаях взаимодействия, «работает» с мотивацией всех вовлечённых участников, и даже зрителей, регулируя состояние мотивационных переменных и уровень специфической энергии действия у всех них. Регуляция затрагивает не только концентрации веществ, важных для передачи воздействия и/или определения мотивационных переменных внутри организма, но распространяется вплоть до управления работой генов, включённых в продуцирование соответствующих веществ. Об этом рассказано в упоминавшейся книге проф.Бауэра «Принцип человечности».

Мотивационные системы, зависимости, транквилизаторы

«Открытие систем мотивации в организме началось с наблюдений, которые были сделаны в процессе лечения болезней. Ещё несколько десятилетий назад учёные обнаружили группу веществ, которые вызывали потерю всякого побуждения, причём без какого-либо замутнения ясности сознания. Вещества, обладающие таким действием, называются нейролептиками, или транквилизаторами. Французский химик Поль Шарпантье в сороковых годах прошлого века получил первое такое вещество, хлорпромазин, и представил его общественности в 1950 г. В следующем году французский хирург Анри Лабори, который экспериментально применял этот препарат ещё во время второй мировой войны, сообщил, что препарат оказался отличным успокоительным средством при лечении раненых, страдающих от сильных болей. Спустя ещё год, то есть в 1952 году, Французские психиатры Жан Делэ и Пьер Деникер опубликовали результаты своих наблюдений, которые свидетельствовали о том, что с помощью хлорпромазина можно избавить больных психическими заболеваниями в возбуждённом состоянии от мучительного напряжения, не нарушая ясность их сознания, и ввести их в состояние апатии. Способность транквилизаторов парализовывать инициативу и мотивацию была продемонстрирована и в экспериментах с животными[3].

Содержащиеся в клетках грызуны, которые «поняли», что нажатием определённой кнопки они могут получить доступ к вознаграждению, например, пище или сородичам, обычно очень активно пользуются этой возможностью, что является явным признаком мотивации. Уже очень незначительных доз транквилизаторов оказалось достаточно для заметного подавления побуждений и целенаправленного стремления, то есть мотивации животных – после приёма транквилизаторов они не нажимают на соответствующую кнопку.

Не только открытие транквилизаторов показало, что в человеке должна иметься биологически закреплённая система мотивации. Совсем недавно учёные обратили внимание на противоположную ситуацию, в которой приводные механизмы способны развить совершенно неукротимые стремления и желания. Речь идёт о маниях…. Больные с маниакальными зависимостями – это люди, которые обычно страдают от какой-то очень сильной и неукротимой потребности, справиться с которой не могут ни их разум, ни их воля. Эта потребность, однако, полностью ограничивается желанием получить одно определённое вещество – наркотическое средство[4].

Тот факт, что люди, страдающие от какой-то зависимости, значительную часть своего мотивированного поведения тратят с целью получения следующей дозы наркотика, позволяет сделать вывод о наличии очень мощных приводных механизмов. Научному объяснению этих механизмов в значительной степени помогло то обстоятельство, что животные тоже оказались подверженными действию наркотических веществ. Так благодаря экспериментам на животных удалось узнать многое из того, что позднее фактически оказалось ключом к пониманию механизма зависимости.

Страсть подростков к игровым автоматам можно объяснить их гипертрофированной тягой к награде. (Фото Paul Souders.)

Таким образом, в нашем распоряжении имеются вещества, подавляющие инициативу, желания и мотивацию, и вещества, вызывающие усиление мотивированных стремлений и при этом, к сожалению, болезненную ограниченность. Тогда встал вопрос: сойдутся ли исследования транквилизаторов и наркотиков на одной общей нейробиологической структуре, как на пересечении двух прямых? Если да, то в точке пересечения должна находиться биологическая система, которая представляет собой искомый центральный приводной механизм организма. Тот факт, что оба направления исследований действительно привели к одной и той же нейробиологической структуре, явился первым решающим прорывом в объяснении систем мотивации (вознаграждения).

Как оказалось, эти системы в принципе имеют одинаковое устройство у людей и других млекопитающих. Структура, оказавшаяся ядром мотивационной системы, расположена в среднем мозге, то есть в центре. С помощью нервных проводящих путей она связана со многими отделами головного мозга, от которых она либо получает информацию, либо передаёт её импульсы. Особенно тесные связи нервных волокон имеются с эмоциональными центрами. Информация, поступающая из этих центров, сообщает системе мотивации, есть ли в окружающем мире цели, ради которых следует прилагать усилия. Решающий вопрос, о каких целях при этом идёт речь, мы временно оставим в стороне, а сначала рассмотрим просто принцип формирования «приводного механизма».

Долгое время было неясно, что именно возводит какое либо вещество – из бесчисленного множества веществ, пригодных к потреблению – в ранг наркотического. В результате многолетних исследований было установлено, что наркозависимое поведение могут вызывать только те вещества, которые оказывают быстрое и сильное воздействие на допаминовую ось или эндогенную опиоидную систему головного мозга. На допаминовую ось воздействуют никотин, алкоголь и кокаин. Они ведут к выработке допамина.

Действие опиоидных наркотических веществ (героина и опиума) направлено на систему эндогенных опиоидов. Эти наркотические вещества способны заменять эндогенные опиоиды (вероятно, но это ещё не до конца выяснено, так же действуют и каннабиноиды, то есть гашиш. См.Liana Fattore et al., 2004, 2007).

Вопрос о «целях» мотивационных систем не является чисто теоретическим, потому что в действительности выработка нейромедиаторов хорошего самочувствия (допамина, эндогенных опиоидов и окситоцина) всегда связана с определёнными условиями. Мотивация направлена на достойные достижения цели и должна дать организму возможность создавать максимально благоприятные условия для достижения этих целей благодаря собственному поведению. Собственно говоря, именно тогда название «системы мотивации» и обретает смысл.

Только в последние годы удалось выяснить, чего, собственно, «хотят» мотивационные системы с нейробиологической очки зрения, и на что они направляют поведение индивида[5].

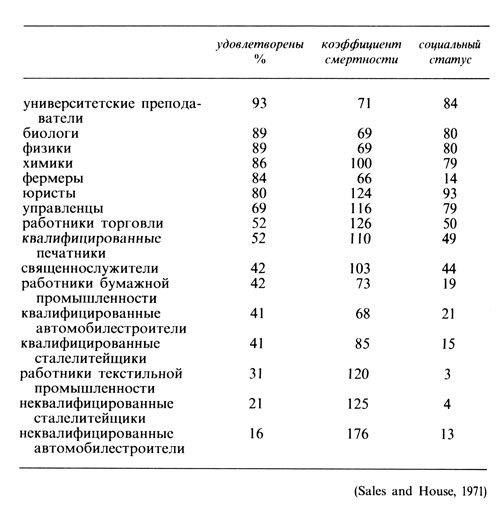

Мотивация поддерживается и регулируется извне, поведением социальных компаньонов

Результат ошеломил даже специалистов. Естественной целью систем мотивации оказались социальная общность и позитивные, налаженные отношения с другими индивидами, причём это касается не только личных отношений, включая нежность и любовь, но и всех форм социального взаимодействия. Для человека это означает: сутью любой мотивации является установление взаимного признания, уважения, расположения и симпатии. С нейробиологической точки зрения мы являемся существами, созданными для социального управления и резонанса[6].

На фоне предшествующего открытия роли мотивационных систем в развитии заболеваний, связанных с наркозависимостью, новое открытие оказалось настолько неожиданным, что в 2003 году Томас Инзель дал своей научной статье ироническое заглавие «Is social attachment an addictive disorder?» («Социальная привязанность – наркомания?»). Суть этой статьи, в которой он обобщил все известные на тот момент результаты исследований в этой области, заключалась в однозначном положительном ответе на вопрос, вынесенный в заглавии. Именно Инзель совместно с исследователем головного мозга Расселом Фернальдом из Стэнфордского ун-та ввёл понятие «социального разума» (в статье «Как мозг обрабатывает социальную информацию»). Нейробиологические исследования показали, что ничто так не активизирует мотивационные системы, как желание быть замеченными другими людьми, перспектива общественного признания, переживание положительного отношения к себе и – в самую первую очередь – любовь. См. также James Wenslow & T.Insel, 2004, Jaak Panksepp, 2005, 2003.

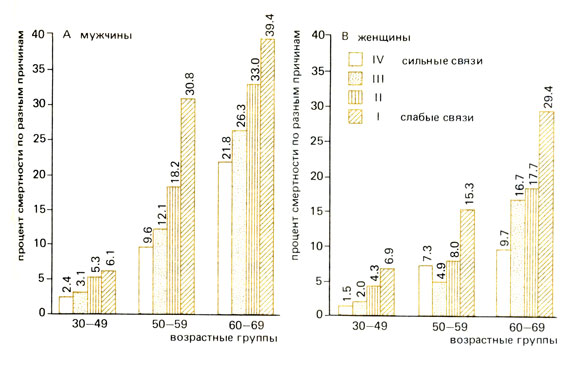

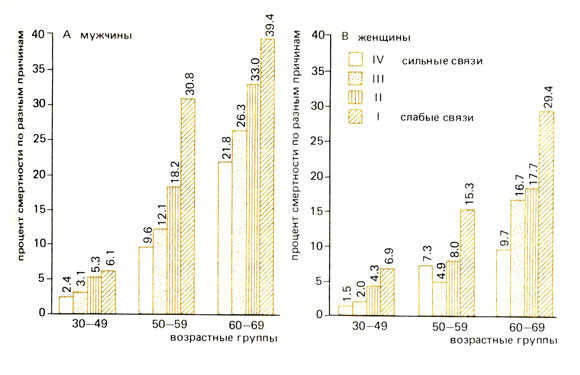

Нам, людям, вероятно потребуется какое-то время [или новая революция – Авт.], прежде чем мы поймём, что это означает для нашей жизни и для оптимальной организации и устройства нашего совместного существования. Понимание того, что признание и уважение, которое мы встречаем со стороны других людей, является изначальной причиной любой мотивации, пришло лишь в последнее 5-10 лет и явилось результатом целого ряда довольно дорогостоящих исследований. При этом были сделаны следующие открытия: мотивационные системы отключаются, если нет шансов на социальное признание, и они включаются в противоположном случае, то есть если речь идёт об уважении или любви. Независимо от нейробиологических исследований, изучение поведения и психологии ещё раньше показало, что социальная изоляция, если она продолжается в течение достаточно долгого времени, приводит к апатии и разрушению любой мотивации. В отдельных случаях изоляция приводила к смерти.

Однако только благодаря исследованиям мотивации удалось доказать, что этот процесс сопровождается нейробиологическими реакциями. Отсутствующие в течение длительного времени социальные контакты вызывают биологический коллапс мотивационных систем. Это доказала американо-французская рабочая группа под руководством Мишеля Барро (Michel Barrot) с помощью экспериментов, которые по этическим причинам нельзя проводить на людях, поэтому их проводили на других млекопитающих. Социальная изоляция, навязанная индивиду против его воли, парализует ядро мотивационной системы, а именно описанную «допаминовую ось». Как доказали исследователи этой группы, продолжительная изоляция ведёт к тому, что в переднем элементе, то есть в «головной части» оси мотивации, могут отключаться также гены.

Цель поведения – поддержание социальных связей со «значимыми другими», удовлетворение собственных побуждений начинается лишь при этом условии и только потом

То, что продолжительная социальная изоляция или утрата важных межличностных связей могут привести к отказу мотивационных систем, позволяет сделать следующий вывод: Все цели, которые мы преследуем в рамках нашей нормальной повседневной жизни, касающиеся образования, профессии, финансов, приобретений[7] имеют с точки зрения нашего мозга, глубокий, обычно не осознаваемый нами смысл, потому что мы, ориентируясь на эти цели, в конечном счёте стремимся к межличностным отношениям, то есть хотим создать или сохранить их. Стремление человека быть признанным как личность стоит, согласно распространённому мнению, даже выше инстинкта самосохранения.

В отличие от взрослых, у которых эти взаимосвязи иногда едва различимы, у детей и подростков зависимость мотивации от близких людей проявляется ещё в сравнительно неискажённом виде и поэтому легче распознаваема. Старанию детей и успеху их деятельности в решающей мере способствует просто присутствие взрослого человека и проявление интереса с его стороны, без каких-либо активных действий. См. Manfred Holodinski, 2006.

По-видимому, любая форма межличностного резонанса и пережитой общности приносит радость системам мотивации. Особую форму социального резонанса представляет собой общий смех. Дину Моббсу и Аллану Рейссу из Стэнфорда удалось доказать, что шутки, юмор и вызываемый ими смех связаны с реакцией ядра допаминовой оси, и это неудивительно, поскольку общий смех сближает. См. Gregory Birns, 2004.[8]

В зависимости от ситуации в окружающем мире сигналы, поступающие к гену, постоянно меняются. Гены – это всего лишь «производства» необходимых для организма белков, потребность в которых различная в разных ситуациях, и в зависимости от сигналов извне «производственные мощности» генов организма эксплуатирует то с недогрузкой, то с полной загрузкой.

На уровне генов к «окружающему миру» относятся: ситуация внутри соответствующих клеток, ситуация организма в целом, принятая пища, экологическое состояние окружающей среды, а также актуальная межличностная ситуация. Все эти факторы оказывают существенное управляющее воздействие на регуляцию генов, а действие регуляторных сигналов является специфическим и определяющим. Сигналы из внешней среды принимаются специфическим участком ДНК – промотором гена Х, который предшествует собственно кодирующей последовательности гена Х. Промотор служит для распознавания сигналов, поступающих извне и модифицируется ими, а состояние промотора определяет, как часто будет считываться соответствующий ген и/или к каким сигналам ещё эта последовательность чувствительна в данный момент времени.

Как поведение управляет генами

Интенсивный определяющий опыт, полученный на раннем этапе жизни, входит в эпигенетическую систему, оставляет след независимо от того, связан этот опыт с генетически родственными или неродственными особями. Из этого следует, что мы можем получать устойчивые биологические характеристики вне рамок собственно наследственности. Особенно впечатляюще это продемонстрировали исследования Томаса Инзеля и его сотрудницы Дарлин Фрэнсис (Darlene Francis). Мыши семейства В6 в стандартизированных экспериментах по изучению поведения демонстрировали больше смелости и сообразительности, чем их товарищи из генетически отличного семейства BALB. Инзель и Фрэнсис пересадили только что оплодотворённых зародышей мышей В6 в матки самок семейства ВАLB, где они развивались, а затем появлялись на свет. Если новорождённых оставляли у матерей семейства BALB, то в этих случаях поведение детёнышей больше не соответствовало характеру поведения линии которой они носили в себе, они вели себя в точности как представители линии BALB. Это объясняется эпигенетическими явлениями, которые могут развиваться как во внутриматочной среде до рождения, так и в среде обитания после рождения[9].

Последствия эпигенетических изменений затрагивают не только нейробиологию, психику и поведение, но и весь организм в целом. Это означает, что опыт, приобретённый организмом в окружающем мире, накладывает на него биологический отпечаток, который влияет на функционирование генов данного организма. И, что ещё более важно – через родительскую заботу и разного рода социальные взаимодействия старшего поколения с младшим, от дружественных до агонистических он влияет на функционирование генов в особях следующего поколения, «подгоняя» формирование их индивидуальностей под норму, связанную с соответствующим опытом.

Так, близнецовые исследования показывают, что эпигенетические различия между однояйцевыми близнецами с возрастом увеличиваются. Эпигенетические факторы, по всей вероятности, играют важную роль в развитии депрессии – настоящего массового недуга, от тяжёлых форм которого страдает хотя бы раз в жизни каждый седьмой житель планеты. Ещё в 1980-е годы мюнхенский психиатр Флориан Холсбёр обнаружил, что данные, полученные при обследовании людей, страдающих депрессией, в точности соответствуют данным, полученным Майклом Мини у животных, которым в постнатальный период уделяли меньше заботы и внимания, чем их сородичам. Как в экспериментах Майкла Мини с животными, обделёнными заботой, так и в исследованиях людей с повышенным риском развития депрессии было обнаружено, что у них ген стресса КРГ (кортикостерон-релизинг-гормона) не подавляется важным антистрессорным геном (ген глюкокортикоидного рецептора, находящийся в гиппокампе), в результате чего наблюдается гиперактивность гена КРГ. Исследования показывают, что люди с повышенным риском развития депрессии на раннем этапе жизни имели недостаточно прочные отношения с окружающими людьми.

Сейчас уже достаточно точно известно, каким образом негативный опыт недостаточно прочных социальных отношений в детстве «оставляет эпигенетическую запись», повышающую подверженность стрессу во взрослом состоянии, включая риск развития тяжёлых депрессий.

И наоборот, позитивный опыт внимательного отношения и заботы оказывает «фармакологическое действие», имеющее долговременный эффект (оно выступает как успокоительное и обезболивающее, т.е. поведенческий аналог опиатов).

Этот «внешний» эффект устойчивых социальных связей, тождественный непосредственному введению – или повышенной выработке – соответствующих биологически активных веществ «внутри» организма наблюдается не только у взрослых людей, но и у новорожденных (в том числе новорожденных детёнышей млекопитающих). То есть наступает без участия сознательного мышления и не требует ни нашей воли, ни каких-либо мыслительных способностей. Элегантное доказательство этого факта удалось получить Анне Молес и Франческе д’Амато, двум итальянским исследователям головного мозга из Римского Университета. Уже давно известно, что новорожденные грызуны начинают громко пищать (в ультразвуковом диапазоне), когда их мать на долгое время покидает гнездо. Равным образом давно известно и то, что детёныши немедленно успокаиваются при получении небольшого количеств опиатов, даже в минимальных дозах, которые не могут оказать успокоительного и снотворного действия.

Это вызывало удивление и заставляло предположить, что поведенческий стимул – присутствие матери, также как и биохимический – доза опиатов – воздействуют на один и тот же механизм в организме новорожденного. Тот факт, что новорожденные приходят в сильное возбуждение, когда мать отсутствует, соответствовал в известной степени ситуации, сходной с лишением наркотика.

.Анна Молес и Франческая д’Амато нашли гениальный путь прямого решения вопроса о том, вуоздействует ли родительская забота и внимание на систему эндогенных опиоидов новорожденных. С помощью генно-инженерных методов они изменили только что оплодотворённые яйцеклетки мышей таким образом, что у растущих в теле матери зародышей был блокирован ген рецептора опиоидов. Родившиеся мыши имели в организме всё, что есть у самых обычных мышей, за исключением функционирующей опиоидной системы. Исследовательницы полагали: если верно предположение, что отсутствие матери действительно означает для нормальных детёнышей лишение опиоидов, то экспериментальные мыши с блокированной опиоидной системой, вообще говоря, не должны реагировать на отсутствие матери сильным возбуждением. Именно так и получилось. Таким образом, Молес и д’Амато удалось элегантно показать, что родительское внимание и забота оказывают сильное успокаивающее биологическое воздействие не только на взрослых, но и на новорожденных[10].

Уже у таких млекопитающих, как крысы и мыши, можно наблюдать проявление сильной мотивации в поисках способов попасть из своей одиночной клетки в соседнюю, населённую сородичами, если они видят или чувствуют их запах. Если доступ туда может быть получен благодаря определённому способу поведения (например, нажатием на маленькую планку), животные быстро выясняют это и незамедлительно начинают пользоваться данным механизмом. Нейробиологический анализ показывает, что такое поведение сопровождается мобилизацией мотивационных систем, и что его можно подавить, с помощью соответствующих веществ, например, транквилизаторов.

Интересно, что при восприятии даже только потенциального социального «объекта» происходит реакция пробуждения мотивирующей допаминовой оси, то есть ещё до достижения желанной цели. Такое «обещание» социального контакта регистрируется эмоциональными центрами и оттуда ведёт к немедленной мобилизации мотивационных систем, которые в свою очередь, вызывают психическое желание и физическую готовность действовать[11].

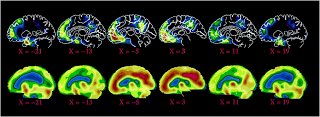

Так, американский нейробиолог Джеффри Лорбербаум исследовал с помощью ЯМР-томографии включение разных отделов головного мозга матерей (находившихся в камере томографа), когда они слышали плач или крик своих детей. Он зафиксировал включение и интенсивных «разгон» как самой мотивационной системы, так и нервных центров, подключённых выше ней по нервным путям (высший эмоциональный центр ACC), так и ниже неё (таламус, через который проходят нервные пути, управляющие движениями и действиями). Аналогичная нейробиологическая реакция происходит и тогда, когда матери могут видеть своих детей на мониторе, установленном в камере томографа.

Если они видят на мониторе чужих детей, наблюдается однотипная реакция, но более слабая (члены семьи более мотивированы к взаимодействию друг с другу благодаря выбросам оксицитонина во время прошлых социальных контактов, обеспечивающим большее доверие и большее тяготение именно между данными партнёрами по сравнению с незнакомыми ранее. Поскольку тот же самый эффект наблюдается в ходе дружеского общения и после удачных сделок деловых партнёров (рост взаимного доверия, опосредованный выбросом оксицитонина в последействии успешных контактов), «общие гены» матери и ребёнка и теория родственного отбора здесь явно не при чём).

Эти наблюдения над людьми, полученные с помощью томографа, хорошо согласуются с исследованием животных, где при помощи всяких биохимических методов можно непосредственно измерять активность мотивационной системы в связи с разного рода социальными взаимодействиями.

Фрэнсис Шампань из канадской рабочей группы под руководством Майкла Мини доказала, что степень материнской привязанности и количество допамина, вырабатываемого мотивационным центром самки, находятся в коррелятивном соответствии. Самки предпочитали контакт со своими детёнышами даже в тех случаях, когда им в качестве альтернативы предлагали кокаин – наркотик, исключительно любимый мышами. При вводе транквилизаторов, парализующих мотивацию, либо наркотиков, являющихся её искусственными заместителями-антагонистами, то никаких предпочтений контактов со своими детёнышами не появлялось, и типичное родительское поведение не реализовывалось. Так сказать, под воздействием кокаина, животные уже получили то, к чему стремились, тогда как в норме соответствующее «настроение»[12] реализуется именно и только через родительскую заботу.

Особенно сильная реакция мотивационных систем проявляется, когда дело касается любви, при этом не имеет значения, о какой любви идёт речь: родительской, детской или сексуальной. Некоторые учёные, в их числе нейробиолог Артур Арон из Нью-Йорка и работающий в настоящее время в Тюбингене Андреас Бартельс заинтересовались ролью мотивационных систем в романтической влюблённости. Влюблённых испытуемых они поместили в камеры томографа, дали им фотографии их любимых и сравнили сигналы, вызванные этими фотографиями в мозге испытуемых, с сигналами, вызванными фотографиями других людей. Ядро мотивационной системы, то есть допаминовая ось, немедленно начинало реагировать. Наблюдалась активизация основного элемента VTA, а также области вокруг Nucleus accumbens, то есть переднего элемента («головной части). Фелицитас Кранц и Алумит Ишай (2005) из Цюрихского университета в опытах с людьми, что уже вид симпатичного лица – даже незнакомого – вызывает активизацию Nucleus accumbens.

Подобные эксперименты свидетельствуют о том, что уже один вид (то есть «обещание» желанного объекта любви) заставляет срабатывать системы мотивации. Но, как уже говорилось, причиной срабатывания не всегда является любовь (Eiman Azim et al., 2005а, б), но всегда – социальная связь вообще. По-видимому, любая форма межличностного резонанса и переживания общности «приносит радость» системам мотивации.

Как социальные связи «вкладывают» переживания в нас и потом модулируют их

…Интересно, что окситоцин является как причиной, так и следствием жизненного опыта близких отношений. С одной стороны, он усиленно вырабатывается, если происходит встреча, которая кладёт начало доверительным или прочным продолжительным отношениям. С другой стороны, окситоцин имеет и обратный эффект: он стабилизирует связи, которые вызвали его выброс, повышая готовность оказывать доверие.

Оба факта были доказаны экспериментально. Американскому учёному Полу Заку (Paul Zak) удалось установить, что у людей после заключения деловой сделки, сопровождающейся проявлением доверия по отношению к ним, наблюдается повышенный уровень окситоцина. А в Цюрихе рабочей группе под руководством Отто Фера удалось доказать и обратное: окситоцин [будучи введён искусственно] повышает готовность доверять другим людям. Были проведены наблюдения за поведением испытуемых, которые в экспериментальной ситуации должны были принять решение, сколько денег они доверять управляющему. Испытуемые, которые до начала опыта получили дозу окситоцина, доверили партнёру по переговорам значительно большие суммы денег. Поскольку окситоцин обладает ярко выраженным потенциалом счастья и наслаждения, то он, как и допамин, выполняет функцию мотиватора: сознательно или бессознательно,т енго у нас происходит тенденция организовывать своё поведение так, чтобы в нас происходил выброс этого вещества. Следовательно, окситоцин [а, главное, позитивные социальные контакты, в которых он вырабатывается] способствует тому, что наш мозг при любой возможности стремится к привязанности и кооперации. См. статью в Nature «Oxytocyn increases trust in Humans».

Окситоцин был открыт в связи с его действием в процессе родов. Вырабатываемый во время родов в гипоталамусе окситоцин обеспечивает поступление образующегося в молочных железах молока в млечный проток груди. Нейробиологическое и психическое воздействие окситоцина было открыто позже. Когда младенец сосёт грудь, то это раздражение ведёт к образованию ещё большего количества окситоцина. Ещё один гинекологический эффект оксиоцина состоит в том, что он заставляет матку снова сокращаться после родов, поэтому его применяют для стимулирования родовой деятельности.

Допамин и окситоцин образуют систему согласованного взаимодействия. Мотивирующий наркотик допамин играет центральную роль в любывх мотивированных действиях, а, значит, и в установлении прочных отношений. Если же речь идёт о развитии «социальной памяти» (то есть памяти о том, кого знаешь, а кого не знаешь, кто свои и чужие), а также когда речь идёт об установлении прочных отношений одного допамина недостаточно. Для этих целей решающее значение имеет окситоцин в качестве второго, допорлнительного нейромедиатора. Обобщая, можно сказать, что допаминовая ось мотивационной системы может выполнять свою работу независимо от окситоцина и, следовательно, обеспечивать базовую мотивацию. Но для того, чтобы кого-то узнать лучше других, включить его в собственную целостную мотивацию, необходимо дополнительное участие окситоцина – гормона привязанности.

Это взаимодействие допамина и окситоцина в головном мозге устроенго очень элегантным образом. Допаминовая ось, ядро мотивационной системы, получает, как уже было описано, от эмоциональных центров мозга информацию о том, имеются ли в окружающем мире объекты, ради которых стоит проявить активность. [Речь идёт о переднем отделе поясной извилины, Anterior Cingulate Cortex, ACC, которая является высшим эмоциональным центром, а также о миндалине].

Именно в эмоциональных центрах окситоцин раскрывает своё действие, связываясь с имеющимися там в больших количествах рецепторами окситоцина. Кроме того, окситоцин может связываться непосредственно со структурами допаминовой оси. В результате мотивация становится особенно сильной в отношении именно тех индивидуумов, с которыми был пережит положительный социальный опыт.

Большую помощь в выяснении значения окситоцина оказало странное явление из мира животных. В северной Америке обитают два биологически почти идентичные вида полёвок – прерийные и горные, которые отличаются друг от друга только в одном: у горных полёвок мотивация к спариванию не нарушена, но после спаривания особи вместе не остаются. В отличие от них, особи прерийных полёвок моногамны, и после спаривания остаются вместе в течение долгого времени. Таким образом, природа создала почти идеальную экспериментальную ситуацию для изучения нейробиологических аспектов привязанности.

В чём состояло нейробиологическое различие между этими двумя видами? В мозге горных полёвок, не проявляющих поведения привязанности, отсутствуют специальные молекулы или участки связывания окситоцина, так называемые рецепторы окситоцина, поэтому он у них не может проявлять своё действие. У прерийных полёвок же есть то, что необходимо для любого нейромедиатора – подходящий рецептор, с которым он может связаться и оказать своё действие. Только при наличии рецептора окситоцина, как у прерийных полёвок, может проявиться его психобиологическое действие, которое означает наличие мотивации к продолжительному партнёрству, заинтересованность в нём и удовольствие от него.

…допамин и окситоцин относятся к тем нейромедиаторам мотивации, которые ориентируют человека на хорошие отношения и кооперацию. Место выработки окситоцина расположено вне допаминовой оси, в иерархической структуре, называемой гипоталамус. Эта структура играет главную роль в регуляции внутренних процессов организма и определяет в нём концентрацию различных гормонов. Образование окситоцина стимулируется всеми формами дружеского взаимодействия, но особенно лаской: поглаживанием или мягким массированием кожи, стимуляцией эрогенных зон, сосанием груди (это может быть как кормление ребёнка, так и эротическое действие). Повышение синтеза окситоцина может быть вызвано уже простым появлением человека, от которого ожидают проявления соответствующих ласк. Как и в случае с допамином, удовольствие от музыки также может соответствовать синтезу окситоцина. По-видимому, всё, что создаёт межличностный резонанс и социальную общность, способствует образованию нейромедиаторов счастья.

Возникновение и укрепление привязанностей – не единственный положительный эффект окситоцина. Эта маленькая молекула обеспечивает физическое и психическое расслабление, снижает кровяное давление, подавляет центры страха и способна успокаивать системы биологического стресса. Эллиот Фридман недавно опубликовал результаты исследований, которые показывают, что хорошие социальные отношения улучшают качество сна, снижают концентрацию нейромедиатора стресса и старения (интерлейкина-6) и повышают продолжительность жизни. А Дженис Кикольт-Глейзер установила, что межличностные конфликты, наоборот, ведут к повышению концентрации интерлейкина-6, замедляют заживление ран и значительно повышают вероятность сердечных приступов[13]».

Эмоциональную оценку осуществляют сети нервных клеток так называемой лимбической системы, к которой относится миндалевидное тело (Corpora Amygdala), передний отдел поясничной извилины Gyrus cinguli (ACC) и островок Рейля (он является своего рода «картой» наших внутренних органов).

И любая межличностная ситуация тоже вызывает возбуждение нейронов. Внешние ситуации, которые воспринимает наш мозг, вызывают выброс медиаторов нервных клеток (нейротрансмиттеров). Выработанные нейромедиаторы активизируют клетки организма (обычно это другие нервные клетки) там, куда они направляются. В активизированных таким образом клетках тоже происходит подключение или отключение генов – помимо других собственных эффектов. Этот процесс, начинающийся с психической ситуации и заканчивающийся регуляцией генов, является не фантазией, он имеет научные доказательства (Angelika Bierhaus u.a., 2003)…

Одним из наиболее изученных примеров этого в отношении головного мозга является активизация генов стресса. Они подключаются в тех случаях, когда человек чувствует себя покинутым или ощущает, что он подвергается слишком сильному давлению. Все формы межличностного стресса, в частности неразрешимые конфликты и отсутствие поддержки, ведут к активизации гена стресса КРГ – кортикотропин-релизинг-гормон, что влечёт за собой повышение уровня гормона стресса кортизона. Постоянный высокий уровень кортизона является причиной нарушений в иммунной системе, так как кортизон может отключать иммунные гены организма». Иными словами, увеличение «социальной плотности» наших взаимодействий друг с другом сперва положительно мотивирует нас, но если становится избыточным, или осуществляется не с теми партнёрами или не в оптимальном режиме, возникает стресс. Если же мы социально изолированы, и испытываем недостаток деятельного интереса со стороны других людей, дефицит поддержки и требовательности, гены мотивационных систем отключаются, «специфическая энергия действия» иссякает и для её восстановления нужны новые позитивные социальные контакты.

Почему гены не управляют поведением, но создают для него «сырьё»?

…Предположение, что существует генетическое устройство, дающее своего рода гарантию нормального, здорового развития человека с точки зрения его способности к установлению отношений и кооперации, является крайне ошибочным. Генетическое устройство может гарантировать только наличие нейробиологических инструментов, необходимых для раскрытия этой способности. Решающим фактором для развития способности использовать генетически заложенные системы является то, удалось ли – прежде всего на раннем этапе развития – живым существам установить и поддерживать нормальные социальные отношения с другими индивидами, особенно теми, взаимодействие с которыми является ключевым для данного этапа развития, и насколько этот опыт позитивен для индивида. Функционирование и поддержание в норме биологических систем подчиняется открытому американскими исследователями общесистемному принципу, который гласит «Use it or lose it», то есть «Пользуйся этим (тем, что предоставляют гены) в социальном общении, или ты этого лишишься». Для систем мотивации это означает: Отсутствие у человека в детском и подростковом возрасте положительного опыта отношений влечёт за собой фатальные последствия для его способности устанавливать нормальные отношения в будущем.

Отсутствие внимательного отношения и заботы на раннем этапе жизни влияет не только на будущую способность испытывать чувство социальной общности, но и вызывает в системах мотивации биологические последствия. Келл Уотс и Мэгги Зэлнер (Kelly Watts, Maggie Zellner) в ряде экспериментов с животными установили, что новорожденные в дальнейшей жизни имеют явные функциональные нарушения в системах мотивации даже в тех случаях, когда после рождения их только временно (на одну или две недели) разлучали с матерями.

При изучении человекообразных обезьян Дуглас Керр (Douglas Kerr) и его коллеги из центра приматологии в Орегоне наблюдали нарушения социального поведения у взрослых обезьян, которых в возрасте одной недели разлучили с матерями. В отличие от животных, выросших в нормальных условиях, они не стремились к социальным контактам, зато у них развилась повышенная агрессивность. К нейробиологическим изменениям, вызванным пренебрежительным отношением, вероятно, относится и более интенсивная реакция мотивационных систем на наркотические вещества. Так, группа учёных из университета МакГилла в Монреале обнаружила, что животные, в раннем возрасте разлучённые с матерями, сильнее реагировали на возбуждающие наркотики, например, амфетамин.

Мы подробно описали, что допамин и окситоцин мотивируют человека в направлении кооперации и формирования отношений. Какую роль в этой связи играют эндогенные опиоиды? Являются ли они только неспецифическими веществами нашего организма, создающими ощущение хорошего самочувствия, обезболивающими и успокоительными, или их функцией также оказывается влияние на межличностные отношения?

Важные исследования в этой области были проведены рабочей группой под руководством Йон-Кара Зубиеты (Jon-Kar Zubieta) в университете штата Мичиган в Анн Арборе. Он разработал точный метод, с помощью которого смог измерить у людей уровень связи эндогенных опиоидов с их рецепторами, находящимися в головном мозге. Учёный сконцентрировал свои исследования на так называемом μ-рецепторе. С ним связывается, главным образом, подгруппа эндогенных опиоидов, называемых эндорфинами; исследования проводили с помощью маркированных молекул, способных присоединяться к μ-рецептору. Чем меньше доставленных извне молекул могли присоединить рецепторы, тем сильнее они были «заняты» эндогенными опиоидами. Уровень загруженности рецепторов измеряли с помощью позитронной эмиссионной томографии.

В процессе исследований выяснилось, что в обычных условиях загруженность этих рецепторов эндогенными опиоидами при обычных условиях невелика. Если испытуемым причиняли боль, то в головном мозге происходил повышенный выброс опиоидов, сопровождающийся увеличением уровня загруженности их рецепторов. Это означает, что организм пытается защититься от боли с помощью выработки собственных опиоидов.

Зубиета наблюдал, что происходило, если лечащий врач говорил некоторым страдающим от боли участникам эксперимента, что им будет введён болеутоляющий препарат. В действительности это был ложный препарат, водный раствор без биологической активности – плацебо, но испытуемые об этом не знали. То есть на самом деле они не получали никакого лечения, кроме внимательного отношения врача, который обещал помочь им. Результат оказался удивительным. У участников эксперимента, которым пришлось пройти такое «лечение», не только наблюдалось явное, примерно в 50% случаев, субъективное улучшение состояния (для измерения субъективного ощущения боли использовалась шкала, по которой испытуемые оценивали интенсивность боли в баллах от 1 до 10), но и продолжалось повышение активности их собственных эндогенных опиоидов.

Одно только человеческое внимание и забота в сочетании с обещанием помощи вызвало активизацию опиоидной системы в организме и субъективное улучшение состояния. У испытуемых, которым было сказано, что им введут водный раствор, не содержащий биологически активны веществ, ситуация в опиоидной системе не претерпела изменений, не было и субъективного ощущения уменьшения болей».

***

Иными словами, одни и те же взаимодействия людей (танцы, поцелуи, привествия, жесты, объятия и т.п. «выразительные телодвижения» одного индивида в отношении других в социальной ситуации) в разных культурах могут выглядеть совершенно одинаково внешне, но иметь прямо противоположный смысл.

В одном случае, в одной культуре эти телодвижения аналогичны неритуализированным прямым действиям, они выражают базовые эмоции в чистом виде – любовь, ненависть, презрение и т.п., которые у людей вполне гомологичны таковым антропоидов и других обезьян. В другом случае (или в гомологичном случае, но в другой культуре) те же телодвижения отнюдь не выражают индивидуальные чувства в открытую, но представляют собой некий общезначимый социальный ритуал, который соединяет «нужных членов общества в нужной ситуации общепринятым и поэтому верным способом». В этом (втором) случае те же самые телодвижения носят символический характер и транслируют (скорей даже не реципиентам, а окружающим, ввиду ожидания контролирующей и нормализующей реакции с их стороны) некую общезначимую идею, которая должна присутствовать и «обозначаться» поведением именно во взаимодействиях этого типа.

Как путают символизм культурных форм с личным выражением чувств

В то же время «наивный наблюдатель», незнакомый с правилами поведения, символами и ритуалами данного общества, обязательно примет «холодное» исполнение общего ритуала за горячее выражение чувств, которые данные конкретные люди испытывают друг к другу и, соответственно, попадёт впросак.

«В арабской культуре … мужчины обнимаются, целуются на улице при встрече и при расставании, держат друг друга за руку, ходят в обнимку и под руку. Эти действия не содержат в себе никакого намёка на гомосексуальные отношения, как часто ошибочно представляют себе европейцы, впервые попав в арабские страны». (М.Л.Бутовская, 2004. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации). М.: Научный мир. с.128).

Я помню, как нам наш военрук рассказывал, какое недоумение вызвали в Монино лётчики-курсанты из Народно-Демократической республики Йемен, когда вели себя точно также друг с другом и когда пробовали также себя вести с высокочтимыми учителями.

«Долгое время, например, считалось, что поцелуй отсутствовал в традиционной японской культуре. Однако в дальнейшем оказалось, что он является частью эротического поведения, и отношение к нему в японской культуре двусмысленное ([в отличие от нас] поцелуи непосредственно ассоциируются с сексом)…

В 19 веке поцелуй в Японии был спрятан от глаз посторонних.

Как можно судить по изображениям эротических сцен, поцелуи между любовниками имели место. Однако даже в этом контексте они воспринимались как некое утончённое извращение в порыве страсти.

Прилюдно целоваться в Японии считалось недопустимым. Родственники никогда не целовались вообще. Фукудзава Юкити, японский политик и просветитель, посетивший Соединённые Штаты в 1860 году, был изумлён тем, что окружающие люди прилюдно целуются друг с другом на публике, причём делают это родственники и неродственники. Публичная демонстрация поцелуев в Японии считалась нарушением общественного порядка и наказывалась штрафом или задержанием с 1920 по 1945 год.

Это ограничение распространялось не только на людей, но и на произведения искусства. Один из скандалов подобного рода произошёл в 1930-е годы ХХ в., когда французы привезли в Японию скульптуру Родена, известную под названием «Поцелуй». Японские власти не нашли ничего предосудительного в наготе мужчины и женщины, зато сочли совершенно недопустимым публичную демонстрацию поцелуя. В результате головы влюблённой пары были обёрнуты материей, и в таком виде скульптура была выставлена на всеобщее обозрение.

Японская цензура вырезала все сцены с поцелуями из западных фильмов вплоть до конца 1945 г. Японская культура продолжает относиться к поцелую как к чему-то крайне негигиеничному. Актёры в японских послевоенных фильмах если и целовались, то только когда изображали иностранцев. Поцелуи делались понарошку, в реальности актёры не касались друг друга губами, или, в крайнем случае, делали это через прозрачную материю.

Негативное отношение к поцелую продолжает сохраняться и в наши дни.

Хотя в японском языке имеется специальное слово «сэппун», обозначающее поцелуй, его практически никогда не употребляют. Вместо этого молодёжь предпочитает использовать слово «кису», производное от английского «kiss». Японцы делают различие между двумя понятиями. В первом случае поцелуй обозначается только применительно к сексуальному поведению, говорить о котором считается социально неприемлемым. Английский вариант рассматривается как более чистоплотный, поскольку не подразумевает с неизбежностью эротический подтекст».

(Из той же книги Бутовской, с.123-124).

То есть культурные различия исключительные. В европейской культуре поцелуй и целование — это чаще всего просто символ, передающий идею привязанности, симпатии, заботы, сочувствия, уважения, в японской культуре — открытое и прямое выражение сексуальных чувств. Почему и считается неприличным; приличный человек должен владеть собой и не выказывать свои чувства всякому случайному прохожему. Далее, обычно всякий новый танец, жест, способ приветствия и т.п. воспринимается публикой (под ней понимаются «люди внешние» — представители общества, не входящие в ту малую группу, в которой возникла и распространяется эта поведенческая инновация) как открытое выражение чувств и поэтому атакуется

Движения всякого нового танца для публики, увидевшей их впервые, всегда кажутся открытым выражением чувств (чаще всего агрессивных или эротических), и непосредственной стимуляцией партнёра, при непонимании символического значения танцевальных фигур. Поэтому при первом появлении модный танец подвергают критике как нечто непристойное или чересчур агрессивное, в то время как привычные формы поведения в той же ситуации уже воспринимаются как символическое представление, информативное, но эмоционально холодное. Подобная критика столь же сокрушительна, сколь и неточной, ведь в культуре чувства выражаются ритуализированно (через символы разнообразных идей, вовлекающих соответствующие чувства в свой оборот).

Когда в конце XVIII века во Францию проник вальс, возникший в Южной Германии (или Австрии), то он дал повод – единственный раз – французам порицать немцев за безнравственность. Один из французских писателей издевался: «Я понимаю, почему матери любят вальс, но как разрешают танцевать его своим дочерям?» (Захарова, 2001: 283). По мере того, как отдельные движения фигуры танца «с точки зрения общества» из открытого выражения чувств делаются символом определённых отношений в обществе, сам танец оказывается всё более приемлемым и сопротивление сникает.

Атака на «непристойности» или «общественные опасности» как раз связана с тем, что «всем известно», что данной культурой в данных взаимодействиях предполагается не выражать свои чувства, а исполнять условленный ритуал. Имеется в виду ритуал в смысле Тернера (1983): стереотипная сложно структурированная последовательность действий, точная реализация которой во взаимодействии людей воспроизводит некие общие смыслы, понятные и существенные для участников и, главное, зрителей процесса, осуществляющих функцию оценки и критики исполнения.

Но по мере того, как новые способы взаимодействия и требуемые ими телодвижения становятся всё более привычными, их восприятие постепенно «ритуализируется», то есть всё больше воспринимается как трансляция общих смыслов через символические образы, а не как проявление индивидуальных эмоций. Если только, конечно, эти действия в этом обществе не отведены специально для проявления определённого рода чувств и переживаний вовне.

Помимо поцелуев в Японии, другой пример той же тенденции – выражение исключительного внимания к собеседнику у представителей высшего общества в Восточной Пруссии. «В некоторых областях северной Германии он сведен к минимуму или вовсе отсутствует; в здешней культуре считается корректным и учтивым, чтобы слушатель держал голову ровно и смотрел говорящему прямо в лицо, как это требуется от солдата, получающего приказ. Когда я приехал из Вены в Кенигсберг, — а между этими городами разница, о которой идет речь, особенно велика, — прошло довольно много времени, прежде чем я привык к жесту вежливого внимания, принятому у восточнопрусских дам. Я ожидал от женщины, с которой разговаривал, что она хоть слегка отклонит голову, и потому — когда она сидела очень прямо и смотрела мне прямо в лицо — не мог отделаться от мысли, что говорю что-то неподобающее»

Конрад Лоренц. Агрессия (Так называемое «зло»).

Сигнальный эффект ритуализированных демонстраций у животных – коммуникация или манипуляция?

Поэтому сводить социальное к биологическому столь же странно, неверно и неестественно, как пытаться объяснить сигнальный эффект видовых демонстраций у животных (ухаживания, угрозы, предупреждения об опасности и пр.) тем, что эти эффекты непосредственно эксплуатируют рецептивные возможности восприятия реципиента. Типа они «бьют по слабым местам» его анализаторной системы, как обычный удар бьёт в поддых и другие чувствительные места.

Такой взгляд на сигнальные свойства акустических или визуальных демонстраций животных действительно существует и довольно популярен у социобиологически ориентированных авторов. Это точка зрения Drew Rendall и Michael J. Ryan, к которой, увы, сейчас примкнули великие Р.Сифарт и Д.Чини, открывшие использование сигналов-символов при предупреждении об опасности у верветок и других низший обезьян (1-2, в силу примерно этого).

Вот как они это описывают. У бурых капуцинов Cebus acella в неволе выявлена положительная корреляция между уровнем кортизола и частотой издавания тревожных криков на человека (Boinski et al., 1999), и т.д. Следовательно, сигналы животных (по их мнению – все сигналы, по нашему – только сигналы-стимулы, см.ниже) по действию гомологичны удару, тычку или толчку, только более точному и специфическому, они «информируют» физическим воздействием, непосредственно меняющим внутреннее состояние реципиента, а не «символизацией» его специфической формой демонстрации и тем более не передачей информации идеального характера. Второе и третье изменяет поведение косвенно – через верный или неверный выбор действий на основании сигнальной информации и «оценку» точности и эффективности выбора на следующих этапах взаимодействия.

Прямое физиологическое действие звуков в соответствующих вокализациях или поз непосредственно меняет физиологическое состояние реципиента в сторону, «выгодную» демонстратору и необходимую для устойчивого продолжения процесса. Кроме прямого действия, сигналы-стимулы характеризуются и обратным: это самостимуляция демонстратора, укрепляющая его текущее мотивационное состояние, выраженное в сигналах, и увеличивающая способность к более интенсивной стимуляции партнёра в следующие моменты процесса. Поэтому и звучание соответствующих криков резкое, неприятное, трудно непереносимое, и акустические характеристики соответствующих звуков таковы, что производят этот физиологический эффект.

Так, одним из распространённых типов вокализаций большинства приматов, но также у многих других млекопитающих, крокодилов и птиц являются писки, визги и скрипы – резкие, высокие, неприятные звуки. На спектрограммах они имеют резкий приступ, драматические изменения частоты и амплитуды, хаотическую спектральную структуру, то есть именно те параметры, которые эффективней всего влияют на нервную систему реципиента (Rendall et al., 2009. «What do animal signals mean?»). Подобные звуки обычны в репертуаре детёнышей и молодых особей, которые без них имели бы слабую возможность влиять на поведение старых и крупных индивидуумов.

Например, детёныш приматов, фрустрированный отнятием от груди, не может непосредственно вынудить мать покормить и понянчить его. Однако он легко вызывает соответствующее поведение звуками, акустические характеристики которых таковы, что формируют отвращение к повторению подобных криков, и запускают механизм внимания матери, позволяющей ей отслеживать поведение детеныша так, чтобы «не заставлять его больше» кричать подобным образом.

Сходным образом взрослые особи могут быть совершенно беспомощными при взаимодействии с более доминантными индивидуумами, и нуждаться в «дистанционных» средствах воздействия на них, уравновешивающих преимущество вторых в физической силе. Низкоранговые жертвы агрессии редко проявляют достаточно серьёзную физическую устойчивость, но они могут сами сделаться очень непривлекательной мишенью для агрессии, если пронзительно и громко визжат, производя режущие ухо широкополосные шумы, собранные в резко начинающиеся и заканчивающиеся серии («залпы»), либо высокочастотные тональные сигналы — «пробирающие до костей» писки и визги, издаваемые потоком варьирующей интенсивности. Их способность вызывать отвращение и отступление достаточно высока, чтобы реципиенту было трудно устоять или привыкнуть к воздействию (Rendall et al., 2009).

То же верно и для визуальных демонстраций ритуализированного ухаживания и угрозы, действующих как сигналы-стимулы. Угрожающая демонстрация (ритуализированный замах, клевок, укус, отражённый в позе, мимике или жесте) сам по себе заставляет испугаться, сжаться и уступить, если к этому имеется внутренняя готовность или, напротив, увеличить агрессию и интенсивней сопротивляться, если готовность бороться высока.

Во всех этих случаях «резких» и «противных криков» естественно считать (это самое простое предположение), что крик здесь действует непосредственным образом — так же, как удар и толчок, не требуется никакого кодирования и символизации для того, чтобы образовать сигнал.

Далее, исследования развития акустической сигнализации у приматов, показали, что видоспецифические тревожные крики у детёнышей вызывают генерализованный ответ в виде увеличения тревоги и беспокойства. Соответствующее действие проявляется даже у наивных детёнышей с ограниченным жизненным опытом, у которых ещё не развиты видоспецифические способы ухода от опасностей из числа тех, которые «обозначены» криками (Rendall et al., 2009).

Можно предположить, что такой рефлексивный ответ на тревожный сигнал создаёт предпосылки для последующего обучения разным видам хищников и способам «ухода» от них, связывая условным рефлексом тревожную ситуацию, специфический сигнал и специфический способ самозащиты от разных опасностей. Нейрофизиологические данные показывают, что «кольцо» нервных путей между слуховой периферией и мостом мозга, регулирующее уровень общего возбуждения животного, также даёт линки к миндалине и гиппокампу (последние отвечают за память и реализацию запомненного в соответствующей ситуации).

Согласно данной гипотезе специфический двигательный ответ взрослых особей на дифференцированные сигналы тревоги призван помочь молодым выучивать детали внешнего облика нападающих хищников, чтобы распознавать их с большей точностью, реагировать с большей дистанции и т.п., а также моторные стереотипы «нужных» двигательных ответов. Здесь видоспецифические крики тревоги — не сигнал, «обозначающий» соответствующие типы хищников и информирующий группу о специфической опасности, с которой она сталкивается «здесь и сейчас», а средство привлечения внимания к объекту, взаимодействию с которым следует обучаться (Rendall et al., 2009).

Впрочем, эта гипотеза опровергается экспериментами с изменением акустических форм соответствующих вокальных демонстраций: если по достижении некой предельной степени искажения формы сигнал перестаёт быть значимым, следовательно, он «обозначает» соответствующие опасности символическим образом. В противном случае животным не составило бы труда выучить «обозначение опасностей» искажённым сигналом, однако они «умеют» обозначать их только видоспецифическими демонстрациями — после того, как последние «созрели» у молодых особей. Те же опыты подтвердили противоположную гипотезу коммуникативных значений дифференцированных сигналов тревоги низших обезьян, согласно которой животные «считывают» информацию, содержащуюся в сигналах, и реализуют её в специфических действиях самозащиты, адаптивных для спасения жизни именно от этого хищника.

Характерно, что во всех перечисленных примерах прямого действия акустических или визуальных демонстраций их сигнальные свойства демонстраций либо ещё не созрели (молодые особи), или уже не требуются для коммуникации. Доминантно-субординантные отношения уже установлены и существуют, между матерью и детёнышем ли, между разными особями в группировке, в каждом отдельном акте доминирования-подчинения индивиды их лишь «приводят в действие» и тем самым подкрепляют и укрепляют последние. Напротив, организованный обмен сигналами – коммуникация нужен именно для того, чтобы асимметричные отношения создать во взаимодействии исходно «равноправных» особей, дифференцировать их поведенческие роли и социальные ранги.

Открытие дефолт-системы мозга — наиболее значительное событие последних лет. Оно показывает: предоставленный самому себе, человеческий мозг естественным образом включается в размышления о социальных отношениях (точней, поддерживает некий постоянный уровень связанности и созависимости между нами)

И самое главное: к сожалению, данные авторы рассматривают процессы коммуникации не с точки зрения системы, в которой происходит информационный обмен, поддерживая её типические отношения, а с точки зрения индивида, а это неудачное и узкое рассмотрение, чреватое риском ошибки. И когда обнаружилось отсутствие ментальных репрезентаций сигналов, используемых обезьянами при предупреждении друг друга об опасности или в ином социальном контексте (то есть, «честно» и эффективно информируя друг друга о значимых событиях и взаимодействиях в данной сфере, индивиды не обнаруживают «понимания значений» принятых и переданных сигналов), подобное рассмотрение толкает отрицать, что соответствующие крики образуют семиотическую систему и имеют «значения». Последнее уже явно ошибочно.

В соответствии с точкой зрения D.Rendall & M.Ryan, тревожный крик вызывает адекватную реакцию бегства отнюдь не потому, что точно информирует о типе хищника, позволяя затем эту «нужную» реакцию выбрать из нескольких альтернативных программ бегства в укрытие, имеющихся у данного вида, а просто потому что такой крик неприятный, скрежещущий и т.п. То есть тревожный крик или агрессивная демонстрация определённой эффективности (большей или меньшей эффективности, чем другие тревожные крики или агрессивные демонстрации видового репертуара) вызывают соответствующие реакции нападения или бегства в силу прямого воздействия акустической структуры крика или визуального образа демонстрации на психику реципиента. Их эффект непосредственно «накачивает» готовность бежать у реципиента, также как мурлыканье кошки содержит обертоны, действующие на подсознательном уровне, как детский плач, или агонистические демонстрации побуждают «сильных» к борьбе и толкают «слабых» сдаться просто потому, что составляющие их движения порывисты и резки и т.п.

Ergo, в рамках данной ТЗ считается, что выбор «сильно бьющих по ушам» акустических тонов в криках (или «по глазам» — визуального перформанса в демонстрациях) целиком и полностью объясняет специфичность эффектов и, главное, форм соответствующих демонстраций. Фактически эта модель – возвращение к релизерной концепции коммуникации классических этологов, но половинчатое и неточное: специфичность реакции в отношении стимула и специфичность продуцирования сигналов в отношении ситуации взаимодействия здесь объясняются образованием условных рефлексов между означающим и означаемым сигнала, где демонстрация – условный стимул, а ситуация о которой она «сообщает» — безусловный.

Напротив, в релизерной концепции коммуникации классической этологии специфичность форм и эффектов демонстраций, инвариантность первых и статическая устойчивость вторых в меняющихся обстоятельствах конкретных взаимодействий одного типа обеспечивалась «автоматически», работой врождённого разрешающего механизма. Последний понимается как система распознавания образов, «от рождения настроенная» на выдифференцировку специфических форм видовых демонстраций при том уровне шума, который типичен для нормальных взаимодействий данного вида и в данном контексте.

То есть в представлениях классических этологов устойчивая и взаимно-однозначная связь означающего и означаемого здесь уже существует искони, а не возникает de novo на столь хлипкой основе, как процесс обучения со всеми его индивидуальными обстоятельствами и особенностями. А вся адаптация коммуникативной системы к конкретному индивиду и конкретной ситуации с точки зрения классической этологии, состоит в улучшении навыков выделения сигнала из шума и роста стереотипности продуцирования ответных демонстраций вопреки этому шуму, что создаёт положительную обратную связь, улучшающую дифференцирование сигналов по мере накопления опыта взаимодействий в данном контексте.

Изоморфизмы человеческого общения и коммуникации животных: символы vs мотивация или выражение чувств

Мне эта концепция также не нравится, как сведение социального к биологическому, и по тем же причинам. То есть да, отмеченная Ренделлом и Рианом эксплуатация восприятия реципиента сигнала (он же выступает оппонентом и конкурентом особи, продуцирующей сигнал — в отличие от человеческой речи, где слушающий и говорящий сотрудничают в области понимания, хотя каждый и старается протолкнуть своё) встречается в природе достаточно часто (хотя и далеко не всегда). Именно благодаря ей образуется некое «базовое действие» или действия (поза, крик, комплекс маркировочных действий и пр.) ухаживания, угрозы, предупреждения и т.п., используемое данным видом в коммуникативном контексте. Когда система сигнализации вида достаточно примитивна, и в ней функционируют сигналы-стимулы, репертуар этими «базовыми действиями» и ограничивается; обычно их в репертуаре одно или 2-3, соответствующих высокому и низкому (высокому, среднему и низкому) уровням возбуждения демонстратора и реципиента.

У эволюционно более продвинутых видов системы сигнализации составлены сигналами-символами, и тут на основе «базовых действий» выдифференцируются N разных форм специфических демонстраций данного контекста. N обычно тем больше, чем более значимы данные контексты взаимодействия для вида, чем более тонкая дискриминация ситуаций требуется для успешного завершения взаимодействий позитивным исходом, ибо разные ситуации для устойчивого различения участниками и (что не менее важно) зрителями процесса маркируются разными демонстрациями, легко дискриминируемыми при том уровне шума и неопределённости, который обычно сопровождает данный процесс.

Иными словами, эволюционное развитие сигналов может начинаться с той стартовой точки, на которой основываются Ренделл и Риан, но ей не заканчивается, от стимула происходит переход к символу и т.д. В филогенетических ветвях сигнальные системы животных развиваются по пути прогрессивной специализации; благодаря высокой стереотипности исполнения каждая из N демонстраций устойчиво отличается от других инвариантов формы, воспроизводимым достаточно точно в каждом из актов демонстрирования, но все они содержат это самое «базовое действие», с теми или иными добавлениями или видоизменениями или, если «базовое действие» совсем не заметно в дефинитивных демонстрациях, оно обнаруживается при анализе онтогенеза.

При использовании сигналов-символов в системе коммуникации это самое «базовое действие», вполне изоморфное «биологическим влечениям», образующим сердцевину разных социальных явлений, выступают лишь как некий толчок, заставляющий животное «встрепенуться» и начать реагировать в связи с появлением стимулов определённого класса, появляющихся в связи с началом взаимодействия определенного типа. Правда, если вдруг индивидам не хватает внутренней мотивации, или она уменьшена разными фармакологическими воздействиями, эта нехватка «энергии действия» легко восполняется специфической социальной стимуляцией, у людей – управляющим воздействием речи, позволяющим сказать себе или другим «надо!». То есть даже это «базовое действие» не является незаменимым для развёртывания нужных программ поведения в нужных ситуациях.

Противопоставление «брони символических форм», образующей каркас человеческой культуры (-ур) и определяющей нас как «символических животных» Кассирера vs «биологические влечения», скрывающиеся под этой «бронёй», но не автономные и не присущие индивиду самому по себе, а управляемые и генерируемые социальными взаимодействиями в системе, строго изоморфно важному для этологов противопоставлению сигналов-символов и сигналов-стимулов в системах коммуникации животных.

Лично я к первому заключению пришёл от второго, ведь у птиц и млекопитающих в филогенетических ветвях можно видеть разные виды, использующие для коммуникации сигналы-стимулы и сигналы-символы как две последовательные стадии одного эволюционного процесса, а людей с неразвитой или недоразвитой «бронёй символических форм», недоразвитой или ослабленной социальностью мы, увы, непосредственно наблюдать не можем. Ибо прочие виды гоминид вымерли, а умственно отсталые дети и т.п. субъекты являются аберрантной ситуацией, но не анцестральной.

Но само различение разных значимых ситуаций, сменяющих друг друга в потоке взаимодействия, как игровые ситуации сменяют друг друга на шахматной или доминошной доске связано с дифференциацией маркирующих их образов демонстраций во внешнем мире животного, а не с разными эффектами воздействия этих самых демонстраций (уже как стимулов, а не сигналов) в мире внутреннем. И не случайно – вопреки концепции Ренделла & Риана отреагирование таких демонстраций всегда связано со свободой выбора специфической ответной реакции из набора в N допустимых ответов. Каждый из них представляет собой следующую демонстрацию (1 из N элементов сигнального ряда), стереотипное предъявление которой способно продолжить развитие взаимодействия и привести его к положительному исходу. Чем последний отличается от нулевого и отрицательного исходов, каковы вообще выигрышные стратегии в социальной коммуникации см. в примере с «дуэлью кивания» у тетеревов.

По Ренделлу и Риану, подобной свободы выбора в коммуникации животных просто не может быть в принципе, только «разболтанность» выдачи ответа, доходящая до неспецифичности; в их модели свобода выбора уменьшает, а не увеличивает специфичность как восприятия сигнала, так и продуцируемого демонстративного ответа на сигнал. Однако подобный взгляд не подтверждается фактами: при коммуникативном использовании сигналов-символов (в отличие от релизеров) все 4 их главные характеристики: функциональная референтность, специфичность в отношении вызывающего стимула или класса стимуляции, контекстуальная независимость, дискретность/дифференцированность продуцируемых сигналов усиливаются прямо пропорционально свободе выбора специфических сигнальных ответов у реципиента.

Иными словами, модель Ренделла и Риана подходит лишь к первому, наиболее примитивному этапу эволюции сигнальных систем позвоночных, когда они пользуются сигналами-стимулами. И то подходит довольно плохо, релизерная концепция коммуникации делает это на много лучше.

А на втором этапе эволюции сигнальных систем позвоночных, предполагающем использование сигналов-символов, даже у животных социальное («символическое») явным образом подминает и оформляет «биологическое» под себя, переводя соответствующие ему внутренние «влечения» и внешние действия под контроль значимых социальных ситуаций. Последний осуществляется в процессе обмена идеальными формами, образами специфических демонстраций, соответствующе «маркирующих» специфику ситуации для акторов и зрителей и тем самым «именующих» её. Всё это делает «биологическое» в данном контексте не значимым, или не более значимым, чем простой внутренний мессенджер между действующим символическим образом демонстрации на входе системы и избранным для ответа символическим образом демонстрации на выходе, где тот и другой заданы специфическим развитием ситуации. Если, конечно, данные особи – эффективные коммуникаторы, хорошо «считывают» информацию с сигналов партнёра и своевременно отреагируют её, если ж нет, то они проигрывают процесс или вообще вылетает из него, с перспективой вылета из группировки при частом повторении этой коммуникативной некомпетентности.

Но только в этом, на другие контексты подобное «подчинение биологического социальному» через опосредование действия одного, контрдействия другого участника коммуникации сигналом-символом не распространяется. А у людей подобное происходит практически во всех контекстах, ну и знаковые системы для символической передачи информации используются принципиально иные, чем у животных. Подробнее об этом здесь.

«Я» конструируется социальной ситуацией

Не случайно, если мы исходим из работы индивидуального мозга и его нейробиологической структуры, воспринимающей мир, мы никак не можем отличить представления действующего субъекта о себе от репрезентации действий других людей, также втянутых в данную ситуацию, «я» на уровне мозга никак не маркировано. Как хорошо описано в книге Иоахима Бауэра, «когда двое спят друг с другом, в этом участвуют два человека и как минимум 6 призраков, включая репрезентации «себя», «другого» и «нас» в сознании каждого из участников». Существенно, что на уровне мозга методами нейрофизиологии или, скажем, визуализации активности мозга провести различия между разными репрезентациями не удаётся, хотя они более чем существенны.

Но когда мы выходим из сферы «биологического» (работа мозга) в область социальной ситуации, в которой действует наш субъект, со специфической для данной ситуации расстановкой фигур, со специфической структурой арены, на которой происходит действие (и на которой оно должно происходить, чтобы общество = другие люди, зрители, могли его опознать как таковое и считать таковым), то различение «меня действующего» и «образа меня в сознании другого» проводится легко и свободно. Также как зрители легко опознают и определяют «нас».

Эмерджентность социальной системы и типология социальных структур существует благодаря зрителям, которым предстоит выход на «арену» и которые оценивают/классифицируют «игроков» и приёмы социальной игры (борьбы, танца), тогда «игроки», вовлечённые в поддержание/воспроизводство соответствующих отношений, действуют слепо. Это как с языком – то что некто говорит прозой и использует разные грамматические фигуры, определяет компетентный наблюдатель-лингвист, анализирующий употребление языка «со стороны».

Примечания

[1]психотерапевта. Здесь и далее примечания автора.

[2] судя по всему, таким способом говорил Ильдефонсо и другие «безъязыкие» люди, изолированные от словесного мира. «…обычно это глухонемые дети очень бедных говорящих родителей, которые не смогли им найти школу для глухонемых. «На задворках» общества таких людей немало: они сохраняют понимание чисел, умение обращаться с деньгами, «общаются» друг с другом с помощью пантомимы (хотя скорее развлекают друг друга, чем рассказывают что-то конкретное). Самые талантливые из них при специальном обучении могут освоить соответствующий язык жестов даже во взрослом возрасте и относительно свободно говорить на нём. Примером может служить история Ильдефонсо, обучавшегося совместно с Хелен Келлер [Стивен Пинкер. Язык как инстинкт. С.57] и освоившего жестовый язык в 27 лет.

Характерно, что понимание межличностных отношений у Ильдефонсо было более или менее сохранно, а вот социальных – сильно нарушено, и это явное следствие развития «без языка». Думаю, когда будет собрана достаточно представительная выборка исследований мышления таких вот особо одарённых людей «без языка», их ум будет отличаться от ума вполне себе зауряд-индивидов, но работающего «с языковой поддержкой», тем же, чем человеческий интеллект отличается от обезьяньего.

[3]однако те же эксперименты показывают, что даже примитивные социумы птиц и млекопитающих имеют собственные механизмы регуляции, а не «держатся» на мотивированности всех или тем более отдельных индивидов. Когда мы мотивированность меняем фармакологически, специфическая структура социума и её устойчивость испытывают временное потрясение, но вполне сохраняются.

[4]Вот примерный масштаб этого явления в благополучных капиталистических странах. «По сведениям Франца Йозефа Фрайследера, директор клиники Хекшера в Мюнхене, одна из крупнейших немецких психиатрических клиник для детей и подростков, в Германии 2, 5% детей и 8% подростков страдают от депрессии. По его мнению причина состоит в том, что дети «нежеланны в своём окружении» и не получают эмоционального отклика, к которому стремится каждый ребёнок.

Новейшие исследования свидетельствуют о том, что 6% населения Германии страдает от тяжёлой алкогольной зависимости (8% мужчин и 3% женщин), 30% населения курят, треть из них, то есть 10% населения, имеют сильную, болезненную зависимость от никотина. И в этом случае число зависимых от никотина мужчин (15%) значительно превышает число зависимых женщин (8%). Но женщин отличает более сильная зависимость от медицинских препаратов (как минимум 5% женщин находятся в зависимости от приёма снотворных и успокоительных средств). Число зависимых от кокаина и героина составляет в Германии в настоящее время менее 1%. (Sűddeutsche Zeitung, 25 февраля 2006 г.).

Согласно новейшим исследованиям, в течение года в окружении преимущественно белого взрослого населения более 13% детей и подростков в возрасте от 2-х до 17-ти лет подвергаются физическому насилию с тяжёлыми последствиями, а более 8% — сексуальному насилию (Finkelhor at al., 2005. The victimization of children and youth: A comprehensive national survey. Child Maltreatment 10: 5).

[5]Собственно говоря, именно тогда название «системы мотивации» и обретает смысл; из-за вознаграждающего характера действия нейромедиаторов системы мотивации в английском языке имеют также название «reward systems» (системы вознаграждения).

[6] а поскольку «биологическое» в нас (и в других высших животных, хотя и в несравненно меньшей степени) находится под управлением и контролем «социального», которое мы меняем общественной борьбой и нашими сознательными усилиями в борьбе. И все соответствующие нейробиологические структуры «были выделены» в эволюционном процессе именно для осуществления этого управления и контроля. Этого г.Бауэр, не будучи марксистом, нам не договаривает.

[7]развития в себе взглядов, мнений, предполагающих осознанное отношение к себе и к миру.