Наиболее интересный момент из книги известного нейробиолога Вилаянура Рамачандрана «Мозг рассказывает. Что делает нас людьми» — исследуя явление синестезии, он пришёл к выводу, что происхождение языка можно понять сходным образом – через моделирование мышечными движениями звукопроизводящего аппарата наиболее абстрактных свойств той (трудовой) деятельности, которой в данный момент заняты руки и ноги человека.

«…синестезию лучше рассматривать как пример субпатологического межмодального взаимодействия, которое может стать характерной чертой или показателем творчества. (Модальность это сенсорная способность, такая как нюх, осязание или слух. Межмодальность относится к обмену информацией между чувствами, когда зрение и слух одновременно твердят вам, что вы смотрите плохо дублированный иностранный фильм).

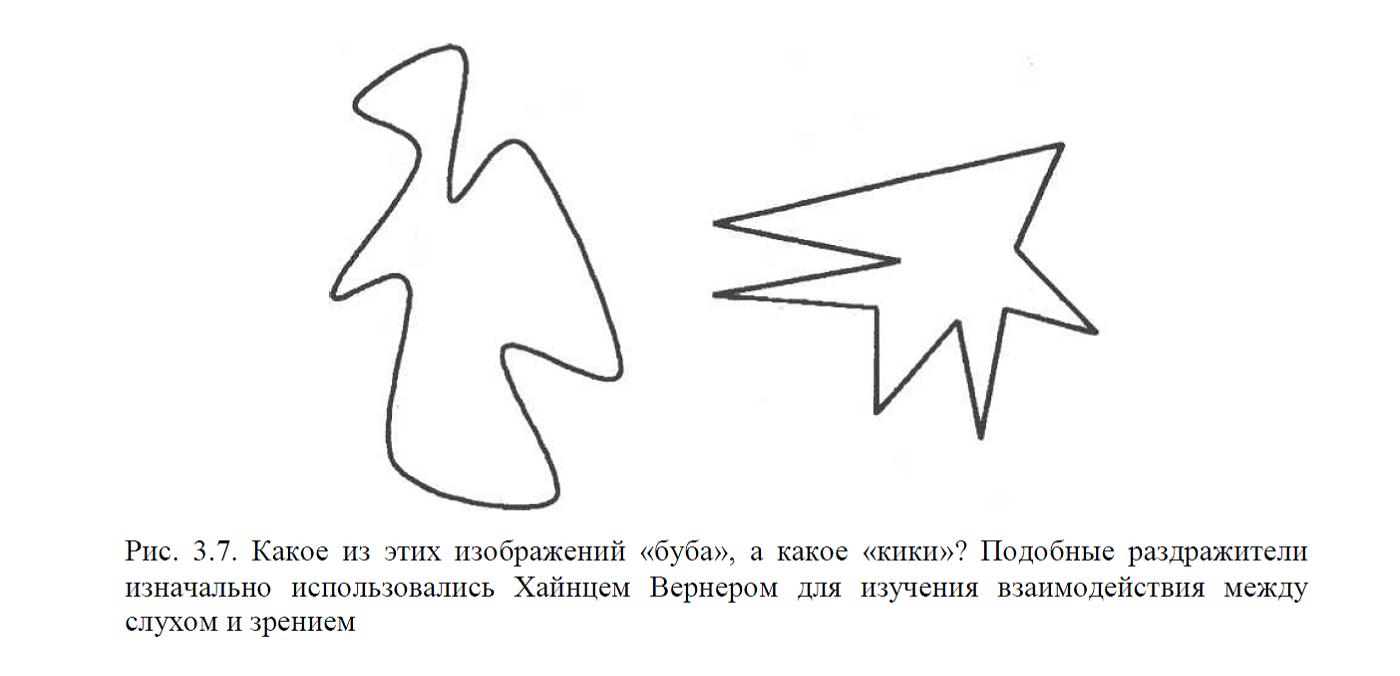

Но, как часто бывает в науке, это заставило меня задуматься о том, что даже у несинестетов большая часть того, что происходит в мозге, зависит от не таких уж произвольных межмодальных взаимодействий. Так что в какой-то степени мы все являемся синестетами. Например, посмотрите на две фигуры на рисунке 3.7 левое изображение выглядит как клякса, правое напоминает осколок стекла. Теперь позвольте мне спросить вас, что из них «буба», а что «кики»?

Правильного ответа не существует, но наверняка вы отметили кляксу как «буба» и осколок как «кики». Недавно я проводил этот эксперимент среди большой аудитории, и 98 процентов студентов ответили так же. Возможно, вы подумаете, что это как-то связано с тем, что капля по своей физической форме напоминает букву Б («буба»), а зазубрины второго рисунка букву К (как в «кики»). Но если вы попробуете повторить эксперимент с людьми, не говорящими по-английски, в Индии или Китае, где письменность совершенно другая, вы обнаружите те же самые результаты.

Почему? Дело в том, что мягкие и волнистые контуры фигуры, похожей на амебу, метафорически (можно так сказать) имитируют мягкие волны звука «буба», которые представлены слуховыми центрами в мозге и округлившимися и расслабленными губами, производящими звук «бууу-бааа». С другой стороны, резкие формы звука « ки-ки» и резкий выгиб языка от неба имитируют резкие изменения зубчатой визуальной формы. Мы вернемся к этому примеру в главе 6 и увидим, что это могло бы стать ключом к пониманию большинства самых загадочных явлений нашего ума, таких как развитие метафор, языка и абстрактного мышления7.

…

Вспомните простой эксперимент «буба-кики». Может ли он дать ключ к пониманию того, как первые слова возникли в группе человекообразных в африканской саванне в период от 100 до 200 тысяч лет назад? Поскольку слова для обозначения одного и того же предмета часто очень сильно различаются в разных языках, сама собой в голову приходит мысль, что слова выбираются для каждого конкретного предмета по воле случая. Среди лингвистов этот взгляд распространен. Представьте, как однажды ночью первое стадо человекообразных предков сидит вокруг племенного костра: «Ладно, давайте назовем эту вещь птицей. Теперь давайте повторим все вместе. Птиииищща. Ладно, давайте еще раз скажем, птиииищца».

История, конечно, идиотская. Но если словарный запас формировался не так, то как? Ответ можно найти в нашем эксперименте «буба-кики», который явно показывает, что существует встроенное, неслучайное соответствие между видимой формой предмета и звуком (или, по крайней мере, типом звука), который может быть его «партнером». Эта установка может быть изначально встроенной. Эта установка могла быть очень небольшой, но и этого могло быть достаточно, чтобы запустить процесс.

Идея напоминает дискредитированную «ономатопоэтическую теорию» истоков языка, но это сходство мнимое. «Ономатопоэя» касается слов, которые основаны на подражании звуку. Например, «шум» и «кудахтанье» связаны с определенными звуками, ребенок называет кошку «мяумяу».

Ономатопоэтическая теория утверждала, что звуки, связанные с предметом, становятся условным обозначением самих предметов. Я поддерживаю другую теорию, синестетическую: закругленная внешняя форма бубы не произносит закругленного звука, да и вообще не производит никаких звуков. Но внешний силуэт бубы похож на абстрактном уровне на силуэт колебаний звука. Ономатопоэтическая теория считала, что связь между словом и звуком была случайна и образовалась через повторение ассоциации.

Синестетическая теория говорит, что связь не случайна и основана на их истинном сходстве в более абстрактном ментальном пространстве.

Что свидетельствует об этом? Антрополог Брент Берлин указал, что в языке племени хуамбиса в Северном Перу есть более 30 разных названий для тридцати видов птиц в их джунглях и такое же количество названий рыб для различных амазонских рыб. Если перемешать эти 60 названий и дать их человеку совершенно другого социокультурного происхождения например, китайскому крестьянину, и попросить его классифицировать эти названия на две группы одну для птиц, другую для рыб, вы обнаружите с удивлением, что он успешно справится, несмотря на то что его язык не имеет ни малейшей тени сходства с южноамериканским. Я считаю, что это демонстрирует эффект «буба-кики», то есть преобразование формы в звук.

Но это только малая часть всей истории. В главе 4 я предложил несколько мыслей о вкладе зеркальных нейронов в эволюцию языка. Здесь, в следующей части этой главы, мы можем взглянуть на них более пристально. Чтобы понять дальнейшие рассуждения, давайте вернемся к области Брока в лобной коре. Эта область содержит карты, или моторные программы, которые посылают сигналы к разным мышцам языка, губ, неба и гортани, чтобы организовать речь. Не случайно в этой области особенно много зеркальных нейронов, которые обеспечивают связь между действиями органов ротовой полости, слухом и (наименее важно) наблюдением за движениями губ.

Так же как существует неслучайное соответствие и перекрестная активация между мозговыми картами для видимых объектов и звуков (эффект «буба-кики»), возможно, существует такое же соответствие встроенный перевод между визуальными и слуховыми картами, с одной стороны, и моторными картами в области Брока с другой. Если это звучит загадочно, подумайте о словах «чуть-чуть», «un peu», «teeny-weeny», «миниатюрный»: чтобы их произнести, рот, и губы, и гортань должны действительно стать маленькими, как если бы они как эхо отражали или имитировали визуально маленький размер, в то время как слова вроде «огромный» и «большой» вызывают действительное физическое расширение и увеличение мускулов ротовой полости. Менее очевидный пример: fudge (чушь), trudge (тащиться), sludge (слякоть), smudge (клякса) и так далее, в котором язык удлиняется и давит на небо, а затем внезапно отпускает его.

Это похоже на имитацию башмака, застрявшего в грязи, а затем вдруг освободившегося. Здесь, снова, появляется встроенное устройство связывания, которое переводит визуальные и слуховые очертания в вокальные очертания, заданные движениями языка. Другой, менее очевидный кусочек головоломки это связь между жестами и движениями губ и языка. Как указывалось в главе 4, Дарвин заметил, что, когда вы режете что-нибудь ножницами, вы можете бессознательно отражать эти движения, сжимая и разжимая челюсти. Поскольку области коры, связанные со ртом и рукой, находятся рядом друг с другом, возможно, действительно существует переход сигналов от рук ко рту. Как в синестезии, здесь, похоже, встроена кроссактивации между областями мозга, только здесь между двумя моторными, а не сенсорными картами. Нам необходимо для этого новое название, поэтому давайте назовем его «синкинезия» (syn соединение, kinesia движение).

Синкинезия могла иметь центральное значение в трансформации более раннего языка жестов (или протоязыка) в язык речи. Мы знаем, что эмоциональные возгласы и крики у приматов происходят в основном в правом полушарии, особенно в части лимбической системы (эмоциональная кора мозга), которая называется передний пояс. Если жесты рук отражались движениями лица и рта, в то время как существо произносило эмоциональные звуки, то и возникли наши с вами слова. Вкратце, древние человекообразные имели встроенный, заданный механизм для спонтанного перевода жестов в слова. Теперь становится проще увидеть, как примитивный язык жестов мог развиться в речь гипотеза, с которой многие традиционные психолингвисты не согласны.

В качестве примера возьмем фразу «иди сюда» (came hither). Обратите внимание на свой жест при этом: повернув ладонь вверх и согнув пальцы по направлению к себе, как будто вы касаетесь ладони. Удивительно, но ваш язык делает очень похожее движение, когда он свертывается назад, чтобы коснуться неба и произнести «сюда» пример синкинезии. «Уходи» (go) сопровождается выпячиванием губ наружу, тогда как «иди» (соте) включает стягивание губ внутрь. (В тамильском индийском дравидийском языке, никак не связанном с английским, слово «уходи» звучит как «ро».)

Очевидно, каким бы ни был изначальный язык в каменном веке, он был с тех пор бесчисленное количество раз трансформирован, так что сегодня наши языки абсолютно разные: английский, японский, кунг и чероке. Язык, в всего лишь двухсот лет, чтобы изменить язык до такой степени, чтобы молодой носитель языка едва мог общаться со своим прапрадедушкой. К тому же, как только вся мощь лингвистической науки появилась в человеческом сознании и культуре, изначальные синкинетические соответствия могли быть потеряны или просто не признаны. Но, по моему мнению, синкинезия посеяла первые семена словарного запаса, помогая образовать начальную базу лексикона, на которой было построено последующее лингвистическое развитие.

Синкинезия и другие связанные с ней атрибуты, такие как имитация движений других людей и извлечение общих свойств из визуального и слухового ряда («буба-кики»), могут быть основаны на подсчетах, аналогичных тому, что должны делать зеркальные нейроны: понятия, связующие разные карты мозга. Эти виды связей напоминают нам об их потенциальной роли в эволюции протоязыка. Эта гипотеза может показаться ортодоксальным когнитивным психологам слишком оторванной от реальности, но она открывает окно возможности на самом деле единственной, без которой нам не обойтись, для исследования действительных нейронных механизмов языка. И это большой шаг вперед.

Мы продолжим этот разговор чуть дальше в этой главе.

Нам также необходимо задать вопрос, как развилась жестикуляция. По крайней мере, глаголы вроде «приходить» и «уходить», могли появиться через ритуализацию движений, которые однажды были использованы для представления этих действий. Например, вы действительно можете потянуть кого-то к себе, схватив его, при этом сгибая пальцы и локоть по направлению к себе. Поэтому само движение (даже если оно отделено от действительного физического объекта) стало средством коммуникационного намерения. В результате появляется жест. Это же доказательство применимо к «толкать», «есть», «бросать» и другим базовым глаголам. Если у вас есть словарь жестов, эволюция соответствующих вокализаций становится проще, учитывая, что исходно встроенный механизм перевода синкинезия (ритуализация и чтение жестов могли, в свою очередь, включать зеркальные нейроны, как было отмечено в предыдущих главах). [Исходно эти процессы могли обслуживаться системой, поддерживающей взаимную координацию телодвижений танцующих]

Таким образом, теперь мы имеем три типа резонанса от карты к карте, появившихся в мозге ранних человекообразных: визуальнослуховая картография («буба-кики ») картография между слуховыми и визуальными сенсорными картами и картами моторной вокализации в области Брока; и картография между областью Брока и моторными областями, контролирующими жесты. Учтите еще, что каждая из этих установок была, возможно, очень маленькой, но, действуя во взаимосвязи, они могли подталкивать друг друга, создавая эффект снежного кома, результатом которого стал современный язык.

Есть ли какое-то неврологическое доказательство предложенных гипотез? Вспомните, что многие нейроны во фронтальной доле обезьян (в той же области, которая у людей стала областью Брока) срабатывают, когда животное выполняет какое-нибудь особенное действие, например, тянется за арахисом, а также то, что часть этих нейронов также срабатывает, когда обезьяна видит, как другая обезьяна хватает арахис. Чтобы сделать это, нейрону (под которым я понимаю на самом деле сеть нейронов, частью которой является этот нейрон) нужно учитывать абстрактное сходство между командными сигналами, которые определяют последствия сокращения мышц, и внешним видом хватания арахиса с точки зрения другой обезьяны.

Таким образом, нейрон эффективно считывает намерение другого индивида и может, теоретически, также понимать ритуализированный жест, который похож на настоящее действие. Меня поразило, что «буба-кики» обеспечивает эффективный мостик между этими зеркальными нейронами и гипотезами синестетического подталкивания, которые я изложил. Я рассматривал эту теорию кратко в предыдущих главах, сейчас я, с вашего позволения, более подробно разработаю аргументацию, чтобы поддержать эту теорию, как очень важную для эволюции протоязыка.

Эффект «буба-кики» требует встроенного перевода между визуальным рядом, звуковым рядом в слуховой коре и рядом сокращений мышц в области Брока. Представление этого перевода почти точно влечет активацию сетей, обладающих свойствами зеркальных нейронов, направляя одно измерение на другое. Нижняя теменная долька (НТД), богатая зеркальными нейронами, идеально расположена для этой роли [только у людей большая часть этой дольки распадается на две другие, угловую извилину и надкраевую извилину]. Возможно, НТД служит посредником для всех подобных типов абстракции. Я подчеркиваю снова, что эти три особенности (видимая форма, звуковые модуляции и контур губ и языка) не имеют ничего общего, кроме абстрактного свойства, например зубчатость или округлость. Таким образом, то, что мы видим здесь, это рудименты (и, возможно, реликты происхождения) процесса, который называется абстракция и в котором мы, люди, сильны, то есть способность извлекать общие характеристики между объектами, которые во всем остальном совершенно непохожи. Все, о чем мы здесь говорим, начиная от способности извлекать зубчатость формы разбитого стекла и звука «кики» до видения свойства «пяти» в пяти обезьянах, пяти ослах или пяти писках, может быть маленьким шажком для эволюции, но огромным шагом для человечества.

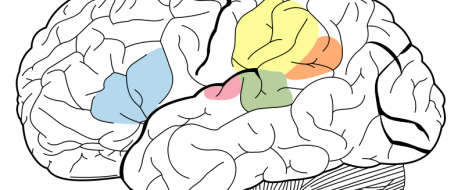

Я уже упоминал, что в процессе возникновения протоязыка и рудиментарного лексикона эффект «буба-кики» мог подлить масла в огонь. Это был важный шаг, но язык это не только слова. Есть еще два важных аспекта, которые нужно учитывать: синтаксис и семантика. Как они представлены в мозге и как они появились? То, что эти две функции по крайней мере частично автономны, хорошо иллюстрируется афазиями Брока и Вернике. Как мы видели, пациент с последним синдромом способен выдавать хорошо артикулированные, грамматически безупречные предложения, которые напрочь лишены какого-либо смысла.

«Синтаксический ящик» Хомского в неповрежденной области Брока является «разомкнутой системой» и формулирует «красивые» предложения, но без области Вернике, которая созидает контент, предложения остаются тарабарщиной. Хотя область Брока сама по себе может жонглировать словами по правилам грамматики также, как это под силу компьютерной программе, но смысл при этом полностью отсутствует. (Способна ли она к более сложным законам, таким как рекурсия, остается пока неясным, мы ведем исследования в этой области.)

Мы еще вернемся к синтаксису, но давайте сначала рассмотрим семантику (грубо говоря, повторю, смысл предложения). Что именно является смыслом? Это слово, которое скрывает в себе глубины непознанного. Хотя мы знаем, что область Вернике и части височно-теменно-затылочной (ВТЗ) связки, включая угловую извилину (рис. 6.2), критически важны, мы не знаем, что именно делают нейроны в этих областях. Как нейронная схема воплощает смысл, является одной из великих нерешенных загадок нейробиологии. Но если вы примете абстракцию как важный шаг в возникновении смысла, тогда наш «буба-кики» может дать ключ. Итак, звук «кики» и зубчатый рисунок на первый взгляд не имеют ничего общего. Звук имеет одно измерение, зависящую от времени модель звуковых рецепторов в вашем ухе, рисунок является моделью двух измерений света, который

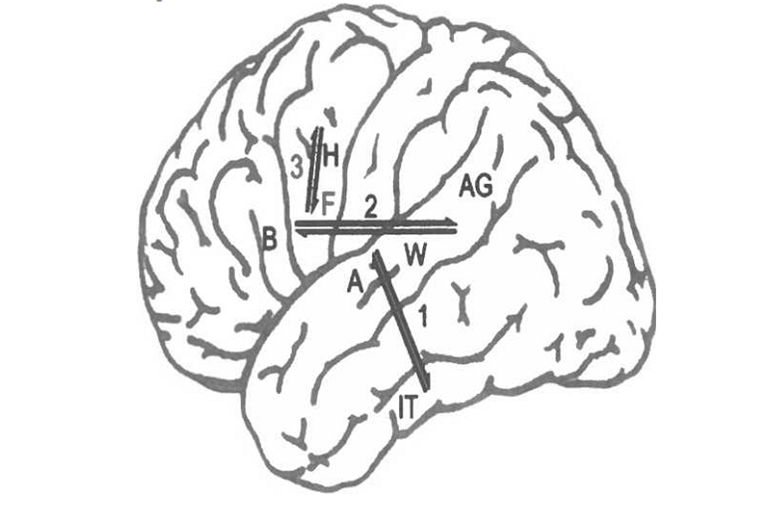

Рисунок 6.2. Схематичное изображение резонанса между областями мозга, которые могли ускорить эволюцию протоязыка.

Сокращения: В — область Брока (для речи и синтаксической структуры). А - слуховая кора. W - область Вернике для понимания речи (семантика). AG — угловая извилина для кроссмодальной абстракции. Н - область моторной коры, которая посылает команды к кисти (сравните с сенсорной мозговой картой Пенфилда на рис.1.2). F - лицевая область моторной коры (которая посылает команды лицевым мышцам, включая губы и язык). IT - нижневисочная кора/веретеновидная область, которая воспроизводит зрительные формы.

Стрелки изображают два направления взаимодействий, которые могли возникнуть в процессе человеческой эволюции: 1. Связи между веретеновидной областью (обработка зрительных образов) и слуховой корой дают эффект «буба-кики». Кроссмодальная абстракция, необходимая для этого, возможно, требует первоначального прохода через угловую извилину. 2. Взаимодействия между задними областями языка (включая область Вернике) и моторными областями в области Брока и рядом с ней. Эти связи (дуговидный пучок) включены в кроссобластную карту между звуковыми контурами и моторными картами (осуществляемыми частично нейронами, по свойствам близкими зеркальным нейронам) в области Брока. 3. Корковые моторные карты (синкинезия), возникшие в результате связей между жестами кисти и движениями языка, губ и рта на моторной карте Пенфилда.

Например, движения губ для «малюсенький», «деминутивный», «уменьшительный» и французское выражение «un peu» синкинетически имитируют жест маленьких щипчиков, который образуют большой и указательный пальцы (в противоположность «большому» и «огромному»). Подобным образом, выпячивая губы вперед, чтобы сказать «уоu» или французское «vous» (местоимение «вы»), мы имитируем указание вовне, от себя попадает на вашу сетчатку в то же самое мгновение. Однако ваш мозг легко извлекает свойства зубчатости из того и другого сигнала. Как мы видели, есть основания считать, что угловая извилина связана с этой необыкновенной способностью, которую мы называем кроссмодальной абстракцией.

В процессе эволюции от приматов к человеку ускоренно развивалась левая НТД. Кроме того, передняя часть дольки у человека (и только у человека) разделена на две извилины, которые называются супрамаргинальная извилина и угловая извилина. Не надо далеко ходить, чтобы предположить, что НТД и ее последующее разделение должны были сыграть решающую роль в возникновении уникальных функций человеческого мозга. В том числе, как я полагаю, абстракции высокого уровня.

НТД (включая угловую извилину) стратегически расположенная между осязательными, зрительными и слуховыми частями мозга развилась изначально для кроссмодальной абстракции. Но как только это произошло, кроссмодальная абстракция послужила экзаптацией для абстракции более высокого уровня, которой мы, люди, так гордимся. А поскольку у нас две угловые извилины (по одной в каждом полушарии) они могли развить различные стили абстракции: правая для визуально-пространственных и телесных метафор и абстракций и левая для языковых метафор, включая каламбуры и игру слов. Эта эволюционная модель может дать нейронауке явное преимущество над классической когнитивной психологией и лингвистикой, потому что она позволяет нам по-новому рассмотреть, как язык и мысль представлены в мозге.

Верхняя часть НТД, надкраевая извилина, также уникальна для человека и непосредственно участвует в производстве, восприятии и имитации сложных умений и навыков. Опять же, эти способности особенно хорошо развиты у нас по сравнению с крупными человекообразными обезьянами. Повреждение левой супрамаргинальной извилины приводит к апраксии удивительное расстройство. Пациент прекрасно владеет всеми интеллектуальными функциями, говорит и понимает сказанное другими. Тем не менее, когда вы просите его повторить простое действие «покажите, что вы забиваете гвоздь молотком», он сожмет ладонь в кулак и ударит им по столу, вместо того чтобы взять воображаемый молоток, как сделали бы я или вы.

Если его попросят показать, как он причесывает волосы, он ударит по волосам ладонью или покрутит пальцами в волосах, вместо того чтобы «взять» и «передвигать» воображаемую расческу, по волосам. Если ему предложат помахать рукой на прощание, он внимательно уставится на руку, пытаясь понять, что делать, или начнет молотить ладонью воздух возле своего лица. Но если его спросить, что значит «помахать на прощание, он ответит: «Ну, это то, что вы делаете, когда расстаетесь с другими» очевидно, что он хорошо понимает, что от него требуется. Более того, его руки не парализованы и слушаются его. Он может шевелить пальцами грациозно и свободно, как любой из нас. Отсутствует именно способность вызвать в воображении живую, динамичную картинку требуемого действия, которую можно использовать, чтобы организовать сочетание сокращений мышц, чтобы изобразить действие. Поэтому неудивительно, что, взяв в руку настоящий молоток, он сможет правильно забить гвоздь, поскольку ему не потребуется для этого опираться на внутренний образ молотка.

Еще три замечания об этих пациентах. Во-первых, они не могут оценить, правильно ли другой выполняет требуемое действие, таким образом подтверждая, что их проблема связана не с двигательными способностями и не с восприятием, но со связью между этими двумя способностями. Во-вторых, некоторые пациенты с апраксией испытывают трудности в имитации новых жестов, которые показывает врач. Третье и самое удивительное, они абсолютно не понимают, что неправильно изображают действие, не показывают никаких признаков неудовлетворения. Все эти отсутствующие способности именно те способности, которые обычно приписывают зеркальным нейронам. Конечно, не может быть совпадением, что НТД у обезьян богато зеркальными нейронами. Основываясь на этой аргументации, мы вместе с моим коллегой аспирантом Полем Мак-Джошем предположили в 2007 году, что апраксия это в основном расстройство функции зеркальных нейронов. Удивительно, но многие дети с аутизмом также страдают апраксией, что неожиданным образом подтверждает нашу гипотезу о том, что недостаток зеркальных нейронов может вызывать оба расстройства. Мы с Полем откупорили бутылку, чтобы отпраздновать решение загадки. Но что же стало причиной быстрого развития НТД и ее угловой извилины?

Естественный отбор высших форм абстракции? Скорее всего, нет. Наиболее вероятная причина ее внезапного развития у приматов необходимость исключительно тонкого, структурированного взаимодействия между зрением и мышцами и чувством положения суставов, когда приматы перепрыгивали с ветки на ветку на большой высоте. Это привело к развитию способности кроссмодальной абстракции, например, ветка распознается как горизонтальная благодаря изображению, попадающему на сетчатку, и динамической стимуляции рецепторов прикосновения, суставов и мышц кистей.

Следующий шаг был решающим. Нижняя часть НТД раскололась случайно, возможно в результате удвоения генов, которое часто происходит в процессе эволюции. Верхняя часть, супрамаргинальная извилина, сохранила изначальную функцию предшествующей дольки координацию руки и глаза, усовершенствовав ее до нового уровня сложности, который требовался для умелого использования инструментов и подражания у людей.

В угловой извилине та же вычислительная способность подготовила условия (стала экзаптацией) для других типов абстракции: способность извлекать общие характеристики из, на первый взгляд, непохожих сущностей. Плачущая ива выглядит грустно потому, что вы переносите грусть на нее. Пять ослов и пять яблок имеют общее свойство «пяти» благодаря тому, что вы можете абстрактно мыслить.

Косвенное доказательство этой гипотезы дало мое обследование пациентов с повреждением НТД в левом полушарии. Эти пациенты обычно страдают аномией (трудностью в подборе слов), но я обнаружил, что некоторые из них не прошли тест «буба-кики» и очень плохо понимали пословицы, часто толковали их буквально и не могли понять их метафорически. Один пациент, которого я недавно обследовал в Индии, понял неправильно 14 из 15 пословиц даже несмотря на то, что очень хорошо соображал во всем остальном. Очевидно, это направление исследования необходимо проверить на других пациентах, и оно обещает быть плодотворным.

Угловая извилина также связана с наименованием предметов, даже таких простых, как расческа или поросенок. Это еще раз напоминает нам, что слово является формой абстракции многочисленных этапов (например, пациенты упоминают о расческе в различных контекстах, но всегда с функцией расчесывания). Иногда они заменяют слово другим, связанным с ним («корова» вместо «свиньи»), или пытаются дать толкование, которое для нормального человека выглядит абсурдно или комично. (Один пациент определил очки как «лекарство для глаз.) Вот еще более интересное: дело было в Индии, на приеме был 50-летний мужчина, терапевт, страдающий аномией. Каждый индийский ребенок знает много о богах индийской мифологии, но два самых любимых — это Ганеша (бог с головой слона) и Хануман (обезьяний бог), и у каждого тщательно выведенная родословная.

Когда я показал пациенту статуэтку Ханумана, он взял ее, внимательно изучил и неправильно определил как Ганешу, который принадлежит к той же категории, то есть к богам, но, когда я попросил его рассказать мне больше о статуэтке, на которую он продолжал смотреть, он сказал, что это сын Шивы и Парвати, что верно для Ганеши, но не для Ханумана. Как будто имя (ошибочное) заставило его закрыть глаза на внешний вид и приписать Хануману неправильные атрибуты. Так что имя предмета далеко не просто один из его атрибутов, а волшебный ключ, который открывает целое богатство значений, связанных с предметом. Я не могу придумать более простое объяснение этому феномену, но такие нерешенные загадки подогревают мой интерес к неврологии и к тем гипотезам, которые мы можем выдвигать и проверять, чтобы объяснить ту или иную загадку.

Давайте вернемся теперь к аспекту языка, который наиболее определенно является человеческой особенностью, синтаксису. Так называемая синтаксическая структура, которую я упоминал ранее, придает человеческому языку его огромное разнообразие и гибкость. Вероятно, она создала законы, существенные для этой системы, законы, которыми ни одна обезьяна не может овладеть, но которыми обладает человеческий язык. Как развился этот аспект языка? Ответ опять дает принцип экзаптации процесса, когда адаптация одной отдельной функции преобразуется в другую, совершенно отличную функцию. Одно из возможных объяснений в том, что иерархическая разветвленная структура синтаксиса могла развиться из более примитивной нейронной области, которая уже существовала в мозгу наших древних человекообразных предков для пользования инструментами.

Давайте пойдем еще чуть дальше. Даже простейший тип случайного использования инструмента, такого как камень, чтобы расколоть кокос, включает действие в данном случае раскалывание (глагол), осуществляемое правой рукой пользователя инструментом (субъект) по отношению к предмету (объект), который пассивно лежит в левой руке. Если эта базовая последовательность уже заложена в нейронной области, предназначенной для действий рук, легко понять, как она могла стать ступенью для последовательности субъект (подлежащее) глагол объект (дополнение), которое является важным аспектом нашего языка.

На следующей ступени человеческой эволюции появились две новые поразительные способности, которым было суждено изменить ход эволюции. Первой была способность найти, придать форму и сохранить инструмент для будущего использования, которая привела нас к способности планировать и предчувствовать. Второй способностью особенно важной для последующего возникновения языка было использование техники сборки в изготовлении инструментов: взять головку топора и присоединить ее к длинной деревянной рукоятке, чтобы создать составной инструмент, может быть одним из примеров. Другой прикрепление маленького ножа под углом к маленькой палке и затем прикрепление этой конструкции к другой палке, чтобы удлинить орудие таким образом, чтобы им можно было достать до фруктов и дальних веток деревьев. Такая сложная конструкция проявляет огромное сходство с встраиванием, скажем, именной фразы в более длинное предложение. Я полагаю, что это не просто поверхностная аналогия. Весьма вероятно, что механизм мозга, который отвечал за сборку орудий, преобразовал ее в совершенно новую функцию, синтаксическую разветвленную структуру.

Но если бы механизм сборки орудий был заимствован для синтаксиса, тогда навыки использования орудий должны были бы ухудшаться в соответствии с тем, как развивался синтаксис, учитывая то, что нейронное пространство в мозге ограничено? Нет, не обязательно. В эволюции часто происходила дупликация предшествующих частей тела, которые были образованы дупликацией гена. Вспомните полисегментных червей, тело которых составлено из повторяющихся, полунезависимых участков тела, как в цепи вагонов поезда. Когда такие дуплицированные структуры безвредны и не требуют больших энергетических затрат, они могут сохраняться в течение многих поколений. И они могут в определенных обстоятельствах обеспечить великолепную возможность для этой дуплицированной структуры, чтобы приспособиться для какой-либо другой функций. То же самое не раз происходило в эволюции других частей тела, но роль дуплицирования в эволюции механизмов мозга не оценена психологами по достоинству.

Я предполагаю, что область, близкая к той, которую мы называем областью Брока, изначально развивалась вместе с НТД (особенно с супрамаргинальной частью) для обычных задач мультимодальной и иерархической сборки и использования орудий. Затем произошла дупликация этой предшествующей области, и одна из двух новых подобластей приспособилась в дальнейшем к синтаксической структуре, которая отделилась от реальной манипуляции физическими предметами в реальном мире другими словами, она стала областью Брока. Добавьте сюда влияние семантики, привнесенной областью Вернике, аспекты абстракции, приходящие от угловой извилины, и у вас будет мощная смесь, готовая для быстрого развития полноценного языка. Не случайно, возможно, это те самые области, в которых находятся зеркальные нейроны.

Не забудьте, что моя аргументация до сих пор основывалась на эволюции и экзаптации. Остается еще одна проблема. У современных людей все это сборочное использование орудий, иерархически разветвленная структура синтаксиса (включая рекурсию), концептуальная рекурсия, проводится разными образованиями мозга. Насколько эти образования на самом деле автономны в нашем мозге? Будут ли у пациента с апраксией (неспособность имитировать использование инструментов), произошедшей в результате повреждения супрамаргинальной извилины, также и проблемы со сборкой при пользовании орудиями? Мы знаем, что пациенты с афазией Вернике произносят синтаксически правильную тарабарщину на этом основании можно предположить, что по крайней мере в современном мозге синтаксис не зависит от рекурсивности семантики, или, другими словами, от внедрения на высоком уровне одних понятий в другие.

Но насколько синтаксически правильна их тарабарщина? Действительно ли их речь, рождаемая на автопилоте областью Брока, имеет те типы синтаксически разветвленной структуры и рекурсии, которые характеризуют нормальную речь? Если нет, можем ли мы по праву называть область Брока «синтаксическим ящиком»? Может ли человек с афазией Брока решать алгебраические задачи, учитывая, что алгебра требует рекурсии в не меньшей степени? Другими словами, задействует ли алгебра в своих интересах нейронные области, которые возникли специально для синтаксиса? Ранее в этой главе я привел пример одного пациента с афазией Брока, который мог решать алгебраические задачи, но на эту тему очень мало исследований, каждое из которых тянет на докторскую диссертацию.

Наш с вами эволюционный экскурс завершился возникновением двух ключевых человеческих способностей: языка и абстрактного мышления. Но есть другая черта, уникальная для человека, которая ставила в тупик философов в течение столетий, а именно связь между языком и линейным мышлением, или логическим рассуждением. Можем ли мы думать без внутренней речи «про себя»? О языке мы уже говорили, но нам необходимо ясно представлять себе, что понимается под мышлением, прежде чем мы попытаемся решить эту проблему. Мышление включает в себя помимо всего прочего способность в уме открыто манипулировать символами по определенным законам. Насколько эти законы тесно связаны с законами синтаксиса? Ключевое слово здесь «открыто».

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, представьте себе паука, который плетет паутину. Внимание, вопрос: знает ли паук о законе Гука, о напряжении натянутых струн? В некотором смысле паук должен «знать» об этом, иначе паутина распадется. Может, лучше сказать, что мозг паука обладает неявным знанием закона Гука? Хотя паук ведет себя так, как будто закон ему известен об этом свидетельствует само существование паутины мозг паука (да-да, у него есть мозг) не имеет о нем явного представления. Он не может использовать этот закон для каких-нибудь иных целей, кроме плетения паутины, он может только плести паутину согласно заданной последовательности движений. Совсем другое дело инженер, который сознательно применяет закон Гука, который он узнал и понял из учебников физики. Использование закона человеческим мозгом открыто и гибко, способно к бесконечному числу применений. В отличие от паука у человека есть явное представление о законе в сознании то, что мы называем пониманием. Большинство знаний о мире, которыми мы обладаем, находятся между этими двумя полюсами: бессознательным знанием паука и теоретическим знанием ученого-физика.

Но что мы имеем в виду, когда говорим «знание» или «понимание»? И как оно складывается у миллиарда нейронов? Все это пока остается загадкой. Надо сказать, когнитивные нейроученые все еще не высказали определенного мнения по поводу того, что значат такие слова, как «понимать», «думать», и само слово «смысл». Найти ответы шаг за шагом с помощью гипотез и экспериментов задача науки. Можем ли мы подойти ближе к разгадке этих вопросов с помощью экспериментов? Например, как насчет связи между языком и мышлением? Как можно экспериментально исследовать неуловимое взаимодействие между языком и мыслью?

Здравый смысл говорит нам, что некоторые мыслительные действия могут происходить без участия языка. Например, я могу попросить вас ввернуть лампочку в люстру и покажу три деревянных ящика на полу. У вас появится внутренняя картинка ящики стоят один на другом, и это позволяет вам добраться до патрона лампы прежде, чем вы приступите к действиям.

Разумеется, вы ничего такого не проговариваете в уме «ну-ка, поставлю-ка я ящик А на ящик Б» и т. д. Кажется, что мы мыслим в этой ситуации визуально, без использования языка. Но нужно с осторожностью относиться к этому выводу, потому что самонаблюдение над тем, что происходит в голове (составление ящиков) не может быть надежным ориентиром, если вы хотите понять, что на самом деле происходит. Не исключено, что жонглирование в уме визуальными символами на самом деле относится к той же области в мозге, которая служит средством для языка, даже если задача кажется чисто геометрической или пространственной, и, хотя это противоречит здравому смыслу, активация визуальных образных представлений может быть случайной, а не обязательной.

Давайте отложим пока визуальные образы и зададим тот же вопрос относительно формальных операций, которые лежат в основе логического мышления. Мы говорим «если Джо больше, чем Сью, и если Сью больше, чем Рик, тогда Джо должен быть больше, чем Рик». Здесь не нужно вызывать мысленные образы, чтобы понять, что вывод (тогда Джо должен быть…) следует из двух предпосылок (если Джо… и если Сью…). Это даже легче осознать, если заменить имена на абстрактные значки вроде А, В и С: если А>В и В>С, то должно быть верно, что А>С. Мы также можем интуитивно понять, что если А>С и В>С, то совсем не обязательно, что А>В. Но откуда эти очевидные выводы, основанные на законах транзитивности? Встроена ли эта способность в наш мозг уже при рождении?

Или она появилась в результате индукции, потому что каждый раз, когда нечто А было больше, чем нечто В, и В было больше, чем С, то всегда случалось, что А также больше, чем С? Или она появилась благодаря языку? Врожденная ли это способность или приобретенная, зависит ли она от внутренней речи «про себя», которая отражается и частично передается в том же самом нервном механизме, который используется для высказывания? Предшествует язык пропозициональной логике или наоборот? Или, может быть, они независимы друг от друга, хотя и взаимно обогащают друг друга? Это все захватывающие теоретические вопросы, но можем ли мы перевести их в эксперименты и найти какие-либо ответы? Известно, что в прошлом сделать это было сложно, но я предложу то, что философы назвали бы мысленным экспериментом (хотя, в отличие от философских мысленных экспериментов, мой можно осуществить в реальности).

Представьте себе, что я показываю вам на полу три ящика разных размеров и вожделенный предмет, свисающий с высокого потолка. Вы сразу же ставите коробки одну на другую, причем самая большая будет внизу, а самая маленькая наверху, а затем забираетесь наверх, чтобы достать награду. Шимпанзе тоже может решить эту проблему, но, вероятно, ей понадобится еще физический осмотр ящиков, так называемый метод проб и ошибок (ну, если только вам не попадется шимпанзе-Эйнштейн).

А теперь я немного изменю эксперимент: я кладу на каждый из ящиков яркое светящееся пятно красное на большой ящик, синее на средний и зеленое на маленький и ставлю все ящики на пол. Я привожу вас в комнату в первый раз и даю вам время понять, на каком ящике какое пятно. Потом я выключаю освещение в комнате, так что видны только светящиеся точки.

Затем я приношу в комнату светящийся предмет-вознаграждение и подвешиваю его к потолку. Если ваш мозг работает нормально, вы без колебаний поставите ящик с красным пятном вниз, с синим в середину и с зеленым наверх, затем заберетесь на них и достанете подвешенную добычу. (Предположим, что у ящиков есть ручки, за которые вы можете взяться, и что ящики одинакового веса, так что вы не можете различать их наощупь.) Другими словами, будучи человеком, вы сможете создать произвольные символы (отдаленные аналоги слов) и затем сопоставить их в мозге, создавая виртуальное подобие, чтобы решить задачу. Вы смогли бы сделать это, даже если на первом этапе вам покажут только ящики, отмеченные красным и зеленым, а затем отдельно ящики, отмеченные зеленым и синим, и, наконец, красным и зеленым отдельно (учитывая, что даже поставить только два ящика один на другой увеличивает ваши шансы достичь результата). Даже если бы размер ящиков относительно друг друга не был бы показан на этом этапе, я готов поспорить, что вы бы смогли сопоставить символы в голове и установить транзитивность, используя условные (если-то) предложения: «Если красный больше, чем синий, а синий больше, чем зеленый, то красный должен быть больше, чем зеленый», а затем вы бы поставили зеленый на красный в темноте и достали ли бы объект.

Обезьяна почти наверняка не справилась бы с этой задачей, которая требует действий офлайн (в отсутствие зрения) с произвольными знаками, что является основанием языка[1]. Но в какой степени язык действительно необходим для условных утверждений, производимых офлайн в уме, особенно в новых ситуациях? Можно попытаться выяснить, если тот же эксперимент провести на пациенте с афазией Вернике. Допустим, что пациент способен к высказываниям вроде «Если Блака больше, чем Гули, значит, Лика тук». Вопрос в том, понимает ли он транзитивность, заключенную в этом предложении. Если да, сможет ли он пройти тот тест с тремя ящиками, который предназначен для шимпанзе? И как насчет пациента с афазией Брока, у которого предположительно нарушен синтаксис? Он не может употреблять «если», «но» и «то» в своих высказываниях и не понимает эти слова, когда их слышит или читает.

Сможет ли такой пациент тем не менее пройти тест с тремя ящиками, что будет означать, что ему не нужен синтаксический блок, чтобы понять и использовать законы дедуктивных заключений «если-то»? Можно задать тот же вопрос относительно целого ряда других законов логики. Без таких экспериментов взаимодействие между языком и мыслью навсегда останется расплывчатым вопросом, исключительной прерогативой философов.

Я воспользовался гипотезой трех ящиков, чтобы проиллюстрировать, что в принципе в эксперименте можно разделить язык и речь. Если эксперимент провести невозможно, вероятно, можно разработать специальные видеоигры, основанные на той же логике, но которые не требуют явных вербальных инструкций. Справится ли пациент? Могут ли сами эти игры использоваться для того, чтобы постепенно снова включить языковое восприятие?

Важно обратить внимание, что способность к транзитивности в абстрактной логике могла развиться изначально в социальном контексте. Обезьяна А видит, как обезьяна В запугивает и подчиняет себе обезьяну С, которая в некоторых ситуациях успешно подчиняла себе А. Не будет ли А убегать от В, применяя транзитивность? (В качестве контрольного эксперимента нужно будет показать, что А не убегает от В, если В подчиняет какую-нибудь случайную обезьяну С.)

Если дать тест с тремя ящиками пациентам с афазией Вернике, это поможет нам распутать вопрос о внутренней логике мышления и о степени ее связи с языком. Но есть еще один интересный эмоциональный аспект этого синдрома, который получил недостаточно внимания, а именно полное безразличие пациента он просто не осознает это к тому, что его высказывания бессмысленны, он не замечает выражение непонимания на лицах «собеседников». Однажды я сказал «Сауадее Храп. Чьюа алай? Кин Крао ла янг?» одному такому пациенту-американцу, и он улыбнулся и кивнул в ответ. Он не мог отличить абсурдную речь от нормальной, не важно, были ли это мои слова или его, потому что не имел структуры для понимания языка. Мы часто забавлялись с моим коллегой Эриком Альтшулером мыслью представить двух пациентов с афазией Вернике друг другу. Смогут ли они без устали болтать друг с другом сутки напролет? Мы шутили, что, возможно, они говорят не тарабарщину, возможно у них есть собственный язык, понятный только им.

Мы рассмотрели эволюцию языка и мышления, но так и не пришли к определенным результатам. (Эксперимент с тремя ящиками или аналогичная ему видеоигра еще не проведены.) Равным образом мы не рассмотрели структурную разделенность (модульность) самого языка: различие между семантикой и синтаксисом (включая то, что мы ранее в этой главе определили как рекурсивное встраивание, например «Девчонка, которая замучила кошку, которая съела крысу, вдруг начала горланить»). Очевидно, что самое убедительное доказательство структурной разделенности (модульности) синтаксиса мы находим в неврологии, а именно в наблюдении, что пациенты с повреждением области Вернике могут создавать грамматически правильные предложения, лишенные смысла. И наоборот, у пациентов с повреждением области Брока, но с незатронутой областью Вернике, как у доктора Хамди, смысл сохраняется, но нет глубокой синтаксической структуры. Если семантика («мысль») и синтаксис производились бы одним и тем же участком мозга, или нейронными сетками, такое «разъединение» или разделение двух функций не могло бы произойти.

Это стандартная точка зрения, которой придерживаются психолингвисты. Но не ошибочна ли она? То, что при афазии Брока повреждена глубинная структура языка, не подвергается сомнению, но следует ли из этого, что этот участок мозга специализируется исключительно на ключевых аспектах языка, таких как рекурсия и иерархическое встраивание? Если я отрублю вам руку, вы не сможете писать, но ваш центр письма находится в угловой извилине, а не в руке. В ответ на это психолингвисты возражают обычно, что обратный синдром случается, когда повреждена область Вернике: глубинная структура, лежащая в основе грамматики, сохраняется, но смысл утерян.

Вместе с моими коллегами Полем Мак-Джошем и Дэвидом Брангом мы решили присмотреться повнимательнее. В великолепной и значимой статье, опубликованной в 2001 году в журнале Science, лингвист Ноам Хомский и когнитивный нейробиолог Марк Хаузер рассмотрели все поле психолингвистики и избитое представление о том, что человеческий язык уникален (и возможно, структурно разделен). Они обнаружили, что почти все аспекты языка можно найти у других видов, после определенного обучения, у таких как шимпанзе, единственный аспект, который делает уникальной глубинную грамматическую структуру человека, это рекурсивное встраивание.

Когда люди говорят, что глубинная структура и синтаксическая организация не нарушена при афазии Брока, они обычно имеют в виду наиболее очевидные аспекты, такие как способность составить полностью оформленное предложение с использованием существительных, предлогов и союзов, которые, однако, не несут никакого смыслового содержания («Джон и Мэри пошли в радостный банк и платят шляпу»). Но практикующие врачи давно знают, что вопреки распространенному мнению речевые высказывания пациентов с афазией Вернике не являются полностью нормальными даже в отношении синтаксической структуры. Обычно что-то бывает не так. Однако эти клинические наблюдения по большей части не были приняты во внимание, потому что они были сделаны задолго до того, как было обнаружено, что рекурсия необходимое условие человеческого языка. Их настоящее значение не было понято.

Когда мы внимательно изучили речь многих пациентов с афазией Вернике, мы обнаружили, что вдобавок к отсутствию смысла наиболее очевидным и поразительным недостатком была неспособность к рекурсивному встраиванию. Пациенты говорили фразами, плохо соединенными друг с другом с помощью союзов: «Сьюзен пришла и ударила Джона, и сел на автобус, и Чарльз упал» и т. д. Им не под силу создать рекурсивные предложения, такие, как «Джон, который любил Джули, пользовался ложкой». Это наблюдение опровергает долго господствовавшее утверждение о том, что область Брока это синтаксический ящик, автономный от области Вернике. Рекурсия может оказаться свойством области Вернике и, возможно, свойством общим для многих функций мозга. Далее, мы не должны путать функциональную автономию и структурное разделение в мозге современного человека с вопросом об эволюции: обеспечил ли один модуль субстрат для другого, или даже развился в другой, или они развивались полностью независимо в ответ на различные запросы отбора?

Лингвистов по большей части интересует первый вопрос автономия законов внутри модуля, структуры, в то время как вопрос об эволюции обычно заставляет их зевать (так же как любой вопрос об эволюции мозговых модулей показался бы бессмысленным ряду теоретиков чисел, которых интересуют законы внутри числовой системы). Биологи и психологи, занимающиеся развитием, с другой стороны, заинтересованы не только в законах, по которым работает язык, их волнует также вопрос эволюции, развития, и нейронные основы языка, включая синтаксис (но не ограничиваясь им). Неспособность сделать это различие питала споры об что языковая способность развилась с помощью естественного отбора более двухсот тысяч лет назад, в то время как числовой теории всего лишь две тысячи лет.

Итак, не ручаясь за абсолютную истинность, мой собственный (полностью независимый) взгляд заключается в том, что в этом конкретном вопросе биологи правы. В качестве аналогии я приведу опять мой любимый пример: связь между жеванием и слухом. У всех млекопитающих есть три маленькие косточки: молоточек, стремя и наковальня внутри среднего уха.

Эти кости передают и усиливают звуки от барабанной перепонки к внутреннему уху. Их внезапное возникновение в процессе эволюции (у млекопитающих они есть, а у их предков-рептилий нет) было загадкой и часто использовалось в бою креационистами, пока анатомы в области сравнительной анатомии, эмбриологи и палеонтологи не открыли, что они развились из задней части челюстной кости рептилий. (Вспомните, что задняя часть челюсти у вас двигается очень близко к уху.) Последовательность изменений завораживает.

В нижней челюсти млекопитающих одна кость [зубная], в то время как у наших предков рептилий их было три [четыре — сочленовная, угловая, надугловая и венечная]. Причина в том, что рептилии, в отличие от млекопитающих, не потребляют частыми порциями маленьких животных, а поедают редко, но огромных существ. Челюсть используется исключительно для поглощения, а не для пережевывания, и из-за медленных метаболических процессов рептилий непережеванная еда в желудке может перевариваться неделями. Такой тип питания требует большой, подвижной челюсти на нескольких шарнирах. Но, поскольку рептилии развились в метаболически активных млекопитающих, стратегия выживания переключилась на потребление многочисленных небольших порций, чтобы поддерживать высокий уровень метаболизма.

Не забывайте также, что рептилии передвигаются низко по земле с помощью конечностей, вывернутых наружу, и, двигая шеей и головой близко к земле, они вынюхивают добычу. Три кости челюсти, которые оказываются практически на земле, позволяют рептилиям также передавать уху звуки, которые издают другие животные. Это называется проводимость костей, в противоположность проводимости воздуха, которую используют млекопитающие.

В процессе эволюции рептилии поднялись с ползающей позиции, встали выше над землей на вертикальных ногах. Это позволило двум из трех челюстных костей ассимилироваться в среднее ухо, полностью преобразоваться в слуховые кости и утратить жевательную функцию. Это изменение стало возможным только потому, что кости уже были расположены стратегически удачно в нужном месте в нужное время и уже начали использоваться для слуха, передавая с земли колебания звука. Этот радикальный сдвиг в функции позволил также челюсти преобразоваться в одну жесткую, негнущуюся кость нижнюю челюсть, которая стала гораздо сильней и удобней для пережевывания.

Аналогия с эволюцией языка очевидна. Если бы я спросил вас, считаете ли вы, что жевание и слух независимы, структурно и функционально отделены друг от друга, ответ был бы, конечно, утвердительный. И все же мы знаем, что слух развился из пережевывания, и мы можем выделить стадии этого процесса. Подобным образом, есть явное доказательство того, что функции языка, такие как синтаксис и семантика, структурно разделены и автономны, они отличны от мышления, возможно, так же, как слух отличен от жевания. Но все же вероятно, что одна из этих функций, такая как синтаксис, развилась из других, более ранних функций, таких как использование орудий и/или мышление. К сожалению, поскольку язык не превратился в ископаемое, как челюсти или слуховые кости, мы можем только выстраивать правдоподобные гипотезы. Возможно, нам придется жить дальше, не зная, как все было на самом деле. Но я надеюсь, что мне удалось бегло познакомить вас с одной из теорий, дать вам представление о том, какой должна быть искомая теория и какие эксперименты нам необходимо провести, чтобы объяснить возникновение языка величайшего из наших психических свойств».

___

Энгельсу бы это понравилось… Ещё здесь виден забавный изоморфизм с происхождением ритуализованных демонстраций животных – специфических и стереотипно исполняемых комплексов телодвижений, составляющих видовой репертуара и постепенно семантизирующихся в процессе эволюции. Они также возникают из телодвижений силовой борьбы в соответствующих взаимодействиях, путём их ритуализации и потом означивания, а не из примешанных к первым признаков высокого возбуждения в связи с борьбой.

Примечание:

[1] Благодаря исследованиям «говорящих обезьян» мы знаем, что справилась бы. Однако у неё нет системы производства знаков, маркирующих вещи окружающего обезьян мира, все «языки-посредники» они воспринимают извне, пользуются тем, что есть уже в готовом виде. Причём из идеи синкинезии следует, что подобное «производство знаков» (символизация, рождающая культуру) возникает как один из аспектов преобразования окружающей природы трудом. Действительно, современные данные по питекантропам показывают именно такую последовательность: у этого вида сложный и дифференцированный производительный труд и символизация уже найдены, а вот анатомические свидетельства членораздельной речи – не вполне, последняя только в процессе развития. Говорить, судя по всему, начал лишь гейдельбергский человек, хотя ввиду меньшего развития лобных долей коры больших полушарий делал это сильно примитивнее нас или неандертальцев. А питекантроп, так вовсе не мог.

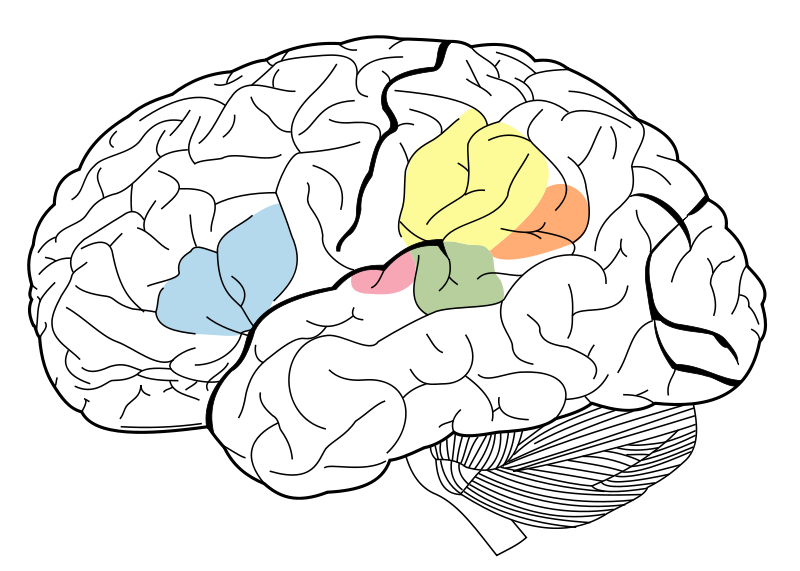

Language Areas of the brain. The angular gyrus is represented in orange, supramarginal gyrus is represented in yellow, Broca’s area is represented in blue, Wernicke’s area is represented in green and the primary auditory cortex is represented in pink.