Челябинск. Президиум первого Совета рабочих и солдатских депутатов. Апрель 1917г. С.М. Цвиллинг, Е.Л. Васенко, Д.В. Колющенко, С.А. Кривая, С.Л. Цвиллинг, М.Д. Голубых (большевики)

Продолжаем публикации работ М.Н.Покровского по истории Февраля и Октября, из одноимённого сборника 1929 г.

Если приглядеться к настроениям верхнего этажа «надстройки» накануне Февраля, поражают два факта. С одной стороны, полная беззаботность тех, кому Февраль угрожал в первую голову. Самодержавие—в тысяче верст от мысли, что бьет его последний час: Александра Федоровна, когда революция уже началась, с презрением пишет о мальчишках и девчонках, которые бегают по улицам и шумят, потому что на дворе тепло: будь похолоднее, сидели бы дома. В дневнике Николая первая запись о «волнениях в Петрограде» появляется 27 февраля,—когда фактически он был уже свергнут.

Но если самодержавие впало в предсмертную сонливость, у буржуазии была хроническая бессонница. Не то, чтобы она предвидела революцию,—этого комплимента ей сказать нельзя. В особенности, она не предвидела революции в той форме, в какой она произошла, и в тот момент, когда это случилось. Этого в «верхнем этаже» никто не предвидел. Премьер Голицын узнал о революции только тогда, когда шофер повез его не по Невскому, как всегда возил, а кружным путем, боковыми улицами. Только из этого факта последнему премьеру Николая II стало известно, что в городе началась революция. Его противник, глава «оппозиции его величества» не был проницательнее.

«Я ее (революции) не предвидел»,

—чистосердечно признался Милюков французскому послу Палеологу.

Но боялась этой непредвиденной случайности буржуазия до обморока.

«Будем откровенны: в нашей среде есть много таких, кого пугает призрак революции, кто в революции видит одну только пугачевщину»,

— говорил левый кадет Мандельштам, уговаривая не бояться «крайних левых». Но и для Мандельштама «центр тяжести» был в ответственном министерстве,—выше и его фантазия подняться не могла. Вождю правых кадетов (тогда!) Милюкову было не трудно показать, что для этой цели «крайних левых» отнюдь не нужно, что они могут только помешать.

Позже, когда «беда» пришла, этот озноб паники пытались выдать за лихорадку пророческого вдохновения. Послушать Гучкова, как он «показывал» перед «Чрезвычайной следственной комиссией» (муравьевской, летом 1917 г.), так буржуазия все знала наперед чуть не за пять лет. Но покаянный тон, в который тут же впадает «пророк», ясно показывает, что тучковская буржуазия была ничуть не проницательнее милюковской.

«Вина, если говорить об исторической вине русского общества, заключается именно в том, что русское общество в лице своих руководящих кругов недостаточно сознавало необходимость этого переворота и не взяло его в свои руки, предоставив слепым стихийным силам, не движимым определенным планом, выполнить эту болезненную операцию»,

—говорит Гучков. Говорил он это, нужно прибавить, 2 августа (ст. ст.)—в момент, казалось бы, наивысшего торжества буржуазной реакции 1917 г., когда большевики только что были загнаны в подполье после июльских дней, накануне знаменитого «государственного совещания» в Москве. Но Гучков был достаточно умен, чтобы понимать непрочность торжества,—понимать, что настоящий момент буржуазия, в сущности, прозевала.

Буржуазия не была предусмотрительнее Романовых и их слуг, но боялась революции она гораздо больше, чем царь и его компания. Есть афоризм: «сделал тот, кому было выгодно», и есть краткое и меткое изречение русской народной мудрости, до некоторой степени этому афоризму соответствующее: «знает кошка, чье мясо съела». Были какие-то мотивы у буржуазии дрожать перед восстанием народных масс гораздо более, чем дрожало даже самодержавие. То привыкло, что народ его ненавидел, и ободренное декабрем 1905 года думало, что это не страшно: нужно только начать стрелять во-время. У буржуазии этой привычки не было,— а что ее стоит ненавидеть не меньше, чем самодержавие, это буржуазия хорошо понимала, хотя не признавалась в этом, вероятно, даже самой себе.

Мы ничего не поймем ,а Февральской революции, если позабудем, что ее исходной точкой была война. Если читатель удивится такому «открытию Америки», надо ему сообщить, что в наши дни некоторые молодые товарищи под влиянием неверно понятых слов Ленина о «добросовестном оборончестве» склонны отодвигать войну в ряду причин революции на самое последнее место. Рабочие, видите ли, все время войны были «добросовестными оборонцами», за исключением единично распропагандированных большевиками. Но окраску движению давали не эти единицы. Революция была направлена только против самодержавия,—в назидание приводятся цитаты из Ленина, свидетельствующие, что Ленин считал Февральскую революцию «буржуазной»,—движение против буржуазии началось лишь во второй половине лета под влиянием кризиса, закрытия фабрик и т. д. Оттого социалистическая революция и могла произойти только осенью. За восемь месяцев ранее для нее не было никакой почвы.

Что Февральская революция не была социалистической, это, конечно, совершенно правильно. Но из этого отнюдь не следует, что она не была эпизодом борьбы пролетариата с буржуазией, ибо не всякое столкновение этих двух классов есть непременно социалистическая революция,—таким является только последнее и. решительное их столкновение. А как эпизод борьбы пролетариата с буржуазией, Февральская революция не может быть отделена непроницаемой переборкой от Октябрьской. Нельзя сказать: в феврале была только буржуазная революция, а в октябре только социалистическая; это просто неверно, ибо Октябрь был завершением буржуазной революции (декрет о земле), а Февраль был зародышем Октября, поскольку речь шла о переходе власти к рабочему классу. И в этом смысле нельзя, конечно, сказать, что февральская победа рабочих «неизбежно была» социалистической революцией, но можно сказать, что она «неизбежно вела» к социалистической революции.

Как Ленин представлял себе переход от буржуазной революции к социалистической? На этот счет мы имеем один из классических его текстов—в послесловии к «Двум тактикам».

«Полная победа теперешней (1905 года.— М.П.) революции будет концом демократического переворота и началом решительной борьбы за социалистический переворот. Осуществление требований современного крестьянства, полный разгром реакции, завоевание демократической республики будут полным концом революционности буржуазии и даже мелкой буржуазии,—будут началом настоящей борьбы пролетариата за социализм. Чем полнее будет демократический переворот, тем скорее, шире, чище, решительнее развернется эта новая борьба. Лозунг «демократической» диктатуры и выражает исторически-ограниченный характер теперешней революции и необходимость новой борьбы на почве новых порядков за полное освобождение рабочего класса от всякого гнета и всякой эксплоатации. Другими словами: когда демократическая буржуазия или мелкая буржуазия поднимется еще на ступеньку, когда фактом будет не только революция, а полная победа революции,—тогда мы «подменим» (может быть, при ужасных воплях новых будущих Мартыновых) лозунг демократической диктатуры лозунгом социалистической диктатуры пролетариата, т. е. полного социалистического переворота[1]».

Никаких непроницаемых переборок между буржуазной и социалистической революциями, никаких «антрактов» между ними Ленин не ставил: конец буржуазной революции и начало борьбы за социализм, это—один акт. Это первое, что нужно вспомнить тем, кто отделяет Февральскую и Октябрьскую революции глухой стеной.

А, во-вторых, и в этой связи нужно вспомнить то, что Ленин говорил о значении войны в Февральской революции. В первом «письме издалека», определив войну как «всесильного режиссера» революции, он говорит:

«Империалистская война с объективной неизбежностью должна была чрезвычайно ускорить и невиданно обострить классовую борьбу пролетариата против буржуазии, должна превратиться в гражданскую войну между враждебными классами. Это превращение начато февральско-мартовской революцией 1917 года».

Эта характеристика ничего не теряет в своем методическом значении оттого, что Ленин, как видно из дальнейшего, на основании первых, злостно-фальсифицированных телеграмм Родзянко и К0, представлял себе тогда российскую буржуазию не тем, чем она в действительности была,—весьма нечестным маклером между революцией и царизмом,—но одной из революционных сил. Ибо, что тут действуют «совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные (разрядка везде Ленина) политические и социальные стремления», это он умел разглядеть даже и сквозь родзянковские телеграммы.

Остается не доказать,—в этом нет надобности,—но иллюстрировать «объективную неизбежность» крайнего обострения классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией к 1917 г. Это можно сделать несколькими цифрами.

Война была колоссальным ускорителем не только революционного движения в России, по и развития русской крупной индустрии. Эта, совеем особого рода, «индустриализация» шла в годы войны исключительно быстрым темпом. Если возьмем основную отрасль—металлургию, мы получим такие цифры: к началу войны основной капитал всех русских металлургических предприятий составлял круглым счетом 400 млн. руб., уже к началу 1916 г. эта сумма дошла до 750 млн. руб, т. е. основной капитал русской металлургии за полтора только года войны увеличился почти вдвое.

«Однако и в 1916 г. заводы продолжали увеличивать свое оборудование».

И как было не увеличивать, когда продукция металлургических предприятий росла в такой прогрессии:

«По средним данным для 10 предприятий, отпуск всех изделий, по сравнению с первой половиной 1914 г., увеличился для второй половины того же года на 28,3 проц., для первой половины 1915 г.—на 78,3 проц., для второй половины 1915 г.—на 178 проц., т. е. почти утроился. Выделяя из всего числа изделий предметы непосредственно военного снаряжения, мы получаем для них: увеличение, по сравнению с первой половиной того же года, для второй половины 1914 г. на 27,4 проц., для первой половины 1915 г.—на 179 проц., для второй половины 1915 г.—на 234 проц.». По отдельным предметам обороны увеличение доходило—всего только за первые полтора года войны—до 500 проц.[2].

По росту основного капитала всех вообще промышленных предприятий 1916 г. стоит на втором месте в пятилетии 1912—1916 гг.; его рекорд был побит только 1913 годом,- годом наивысшего промышленного подъема после первой революции. В этом году общая сумма основных капиталов увеличилась на 403 млн. руб., а в 1916 г.—на 373 млн., г. е. лишь на 36 млн. (7,5 проц.) меньше. Война действовала не хуже самого блестящего промышленного подъема!

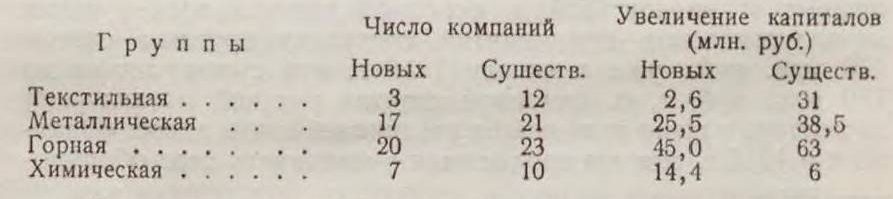

По числу вновь открывшихся промышленных предприятий мы имеем ту же картину: 242 в 1913 г., 224 в 1916 г. Всего за первые два года войны открылось 164 новых акционерных компании с основным капиталом в 211 млн. руб., не считая увеличения основного капитала уже ранее существовавших предприятий. Отношение всего этого благополучия к войне выражается в таком распределении вновь наросшего основного капитала между отдельными группами предприятий.

Как видим, максимум увеличения падает опять-таки на металлургию и то, что с ней связано,—горное дело; затем идет новое оружие войны—химия. Обслуживавшая рынок широкого потребления ткацкая промышленность «обновилась» всего меньше[3].

Так росла русская промышленность в годы войны. А вот как изменилось положение русского промышленного пролетариата за те же годы.

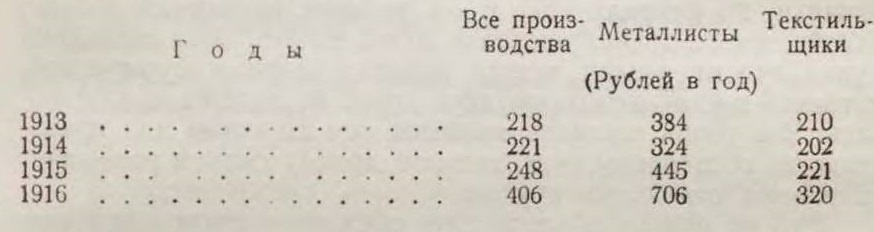

По московскому промышленному округу мы имеем такой рост заработной платы:

Заработная плата с уровня 1913 г. у металлистов поднялась к 1916 г. на 98 проц., у текстилей—на 65,6 проц. А товарные цены в первой половине 1916 г. относились к первой половине 1914 г., как 238 :100 (во втором полугодии уже, как 398:100). В частности молоко поднялось в цене на 150 проц., белый хлеб—на 500 проц., копченая колбаса— на 660 проц., селедки—на 360 проц., огурцы—на 500 проц., грибы—на 1000 проц.; сапоги высокие—на 400 проц., брюки—на 500 проц., калоши—на 600 проц., детская обувь— на 500 проц., рубахи полотняные—на 400 проц. и носки простые—на 500 проц.[4].

Проще говоря, реальная заработная плата русского рабочего уменьшилась слишком вдвое, в то самое время, когда основной капитал российской металлургии увеличился почти вдвое. Классовые интересы буржуазии и пролетариата по отношению к войне были диаметрально противоположны. Для капиталиста война была живой водой, для рабочего— водой мертвой. Это—беря только «количественные показатели» и не считаясь с колоссальным ухудшением правового положения рабочего даже по сравнению с 1914 г. (почти полное исчезновение профессиональных организаций, совсем полное—рабочей печати, прикрепление к фабрике, постоянно висевшая угроза милитаризации и т. д.). Если и при этих условиях российский рабочий продолжал оставаться до 1917 г. «добросовестным оборонцем», то, нужно сказать, это был совершенно исключительный «патриот своего отечества».

На самом деле рабочий в феврале 1917 г., конечно, оборонцем не был. Это до такой степени бросалось в глаза, что полиция Николая 11 на классовом расслоении революции строила определенные практические предвидения и надежды:

«Буржуазные круги требуют только смены правительства и стоят на точке зрения продолжения войны до победного конца,—писал один «сотрудник» накануне смерти царской охранки, 26 февраля 1917 г.,—а рабочие выдвигают лозунг: «Хлеба, долой правительство и долой войну». Этот последний пункт вносит разлад между пролетариатом и буржуазией, и только в силу этого они друг друга не желают поддерживать. Эта рознь взглядов является тем хорошим для правительства обстоятельством, которое дробит силы и распыляет начинания отдельных кругов».

Это не оказалось «хорошим» обстоятельством для Николая II,—для него вообще уже ничего хорошего в запасе у истории не было. Но это было очень нехорошее обстоятельство для буржуазии. Демократическая революция, поскольку ее исходным моментом была война, неизбежно с самого начала должна была принять антибуржуазный характер, хотя непосредственно она и не выходила еще за рамки капиталистического строя. «Полная» ее «победа», о которой говорил Ленин в 1905 г., могла быть выиграна только против буржуазии, а это неизбежно делало конец демократической революции началом борьбы за социализм.

12 марта 1927 г.

Примечания

[1] Соч., т VI, изд. 1922 г., стр. 393; там см.стр. 380: «Мы все противополагаем буржуазную революцию и социалистическую, мы псе безусловно настаиваем на необходимости строжайшего различения их, а разве можно отрицать, что в истории отдельные, цветные элементы того и другого переворота переплетаются? Разве эпоха демократических революций в Европе не знает ряда социалистических движений и социалистических попыток? И разве будущей социалистической революции в Европе не осталось еще многого многого доделать в смысле демократизма?»

[2] «Народное хозяйство в 1916 г », вып. IV, стр. 50.

[3] «Народное хозяйство в 1916 г.», вып. II, стр. 81—82. Мы взяли не все отрасли промышленности, а только наиболее показательные, и только один 1916 г.

[4] Все эти цифровые данные заимствую из неизданной пока работы т. К. Сидорова. Инст. Красн. проф.