Память и воображение – это одно и то же чувство, а обучение – продолжение морфогенеза

«В позапрошлом веке И.М. Сеченов написал: «Нет никакой разницы в процессах, обеспечивающих в мозгу реальные события, их последствия или воспоминания о них». Интересно, как это пришло ему в голову? Ведь до возможностей инструментального исследования психических функций человека было бесконечно далеко.

А в 2007 исследования Грега Миллера и Демиса Хассабиса показали, что память имеет ту же природу и «адрес» в мозгу, что и воображение, фантазии, и этот «адрес» – гиппокамп. Если он нарушен, то страдает не только сама память (т.е. воспоминания о прошлом), но и способность представлять и описывать воображаемые события, создавать сюжеты (т.е. осознание будущего или возможного). Эти результаты ассоциируются с открытыми ранее Джакоммо Риззолатти и Майклом Арбибом т.н. зеркальными системами (mirror systems), которые также картируют внешнюю информацию – действия, совершаемые другим существом, реагируют, когда субъект делает что-то сам, когда видит это действие или слышит о нём. Эти системы есть практически во всех отделах мозга человека, и активируются также при предвидении действия, при сопереживании эмоций или при воспоминаниях о них и т.д.»

Исследование гиппокампа как основы памяти и воображения, как и открытие зеркальных систем, подтверждают идею Сеченова окончательно, хотя подступы к этому были предприняты ещё раньше.

«До 2000 года Джозеф Ле Ду, как и большинство других ученых, занимающихся изучением мозга, думал, что воспоминания хранятся в голове и извлекаются для использования. Когда его сотрудник Карим Надер решил проверить это, то Джозеф посчитал затею пустой тратой времени. Но Карим все-таки провел эксперименты и показал, что извлечение памяти похоже на новое обучение.

Если при извлечении применить методы, блокирующие обучение, то старая память «исчезнет» – сотрется или станет недоступной. Ле Ду был вынужден изменить свое мнение о неизменности памяти при извлечении. Возможно, что если бы Ле Ду внимательнее следил за публикациями, то ему пришлось бы изменить свою точку зрения раньше.

Тот же феномен был экспериментально обнаружен Константином Анохиным еще в 1994 году. В 1995 году он подготовил докладную записку, в которой обсуждались возникающие при этом новые возможности и опасности. Ведь блокируя травматическую память при напоминании, можно лечить людей, побывавших в катастрофах, но, проведя ту же самую манипуляцию, можно «стереть» лишние воспоминания у нежелательного свидетеля. В 1997 году вышла статья Сьюзан Сары на эту тему, а в 1999 опубликовался и Анохин».

Эти данные – лишь маленький элемент той общей картины работы мозга, которая вырисовывается сейчас и в корне меняет привычные локализационные представления о том, что определённые участки мозга дирижируют чётко определёнными функциями. Нет, при решении любой задачи мозг, скорей всего, работает без дирижёра, как знаменитый оркестр «Персимфанс».

К.В.Анохин: «Наш мозг состоит из 1011 нейронов, образующих между собой примерно 1014 связей и имеющих гиперастрономическое число возможностей взаимодействия. Чтобы понять, как работает такой сложнейший объект, бесполезно просто заглядывать внутрь и описывать, что мы там увидим. Даже если описать работу всех до единой клеток мозга в любой момент времени, мы все равно не поймем, как возникают мышление, восприятие, психика. Следовательно, нам прежде всего требуется ясное представление о том, какой вид ответа нам нужен, что нас устроит в качестве объяснения.

Каким требованиям должно отвечать такое решение, если принять изложенную выше эволюционную перспективу взгляда на психику и интеллект? Допустим, мы хотим получить ответ на знаменитый вопрос Сеченова в «Элементах мысли»: как мозг формирует абстрактные категории? Сегодня у нас для этого есть великолепные методы функционального магнитно-резонансного нейрокартирования, и мы можем увидеть, какие области человеческого мозга вовлекаются в выработку абстрактных категорий. Но будет ли описание этих структур мозга отвечать нужным нам образом на вопрос о фундаментальных механизмах категоризации? Нет.

Некоторое время назад американские психологи Ричард Гернштейн и Джон Серелла провели удивительные эксперименты: они показывали голубям серии цветных слайдов и награждали птиц пищей только в том случае, если те тыкались клювом в слайды с изображением деревьев. Вскоре голуби начинали безошибочно узнавать деревья в любых новых слайдах, независимо от того, стоит ли дерево отдельно или это кромка леса, или даже отражение дерева в воде. При этом птицы четко отличали деревья от кустарников или, например, от крупноплановой фотографии ботвы сельдерея. И дело здесь вовсе не в выработанной эволюцией способности опознавать деревья как экологически значимый объект — с такой же легкостью голуби вырабатывали, например, зрительную категорию «рыба» на подводных слайдах морских рифов.

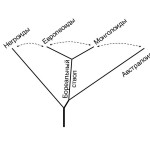

Теперь мы знаем, что формировать абстрактные категории могут не только люди, но и птицы. Однако мозг птиц устроен иначе, чем у высших млекопитающих. Такую же категоризацию, как мы, птицы выполняют иными структурами своего мозга. Это значит, что ответ на вопрос о принципиальных механизмах этой высшей психической функции не может быть дан в терминах уникальных структур головного мозга млекопитающих или мозга птиц.

То же самое касается и других когнитивных механизмов. Возьмем, например, способность к счету. У человека за нее отвечают некоторые области коры головного мозга, в частности нижнетеменная. Но опыты Л. А. Зориной и ее сотрудников из МГУ показывают, что вороны тоже способны считать. Однако эти птицы не имеют сколько-нибудь развитой коры и поэтому должны производить счет совсем другими мозговыми структурами. Еще один пример — механизмы рабочей памяти и поддержания цели. У человека эти функции зависят от лобных отделов коры головного мозга, а у птиц те же задачи, по-видимому, решаются расположенными в затылочной области зонами латерального каудального неостриатума. Мы вновь и вновь видим, что фундаментальные свойства интеллекта способны реализовываться у разных видов животных с самой разной архитектурой нервной системы.

Доводя анализ до логического конца, я должен сказать, что ответ, который мы ищем, вряд ли может быть получен в терминах описания специфических нервных структур. Допустим, что в мозге птиц и млекопитающих еще можно искать некое морфологическое сходство структур, выполняющих одинаковую когнитивную функцию. Но цель поведения отлично «держат в голове» и пчелы. Немецкий нейробиолог Рандольф Менцель показал, что пчелы способны удерживать в рабочей памяти то, какие цветы они уже облетали и к каким они направляются, даже если убрать эти цветы из поля их прямой видимости. Мозг пчелы при этом имеет в миллион раз меньше нейронов, чем мозг человека, и в нем нет ни одной структуры, похожей на высшие отделы человеческого мозга, отвечающие за поддержание цели и рабочей памяти.

Это значит, что фундаментальные механизмы психологических функций мозга должны быть сформулированы в терминах, не зависящих от конкретного строения мозга того или иного организма, несущего эти функции. Пользуясь компьютерной терминологией, можно сказать, что теория высших функций мозга должна быть построена на базе платформнонезависимого языка».

Т.В.Черниговская: «…Картирование мозговых функций даёт нам всё больше противоречивых данных, крайне трудно сводимых не только с научными парадигмами, но и с исследованиями в разных областях, казалось бы, одного им того же объекта. Создаётся впечатление, что каждая ветвь общего научного учения о мозге и языке обладает своей собственной «правдой»: правы афазиологи, описывающие аграмматизм при нарушениях зоны Брока, но ни с какими общими представлениями не согласуется аграмматизм при нарушениях зоны Вернике.

Правы и исследователи языковых функций, соотносимых с полушариями головного мозга: у них, как и у афазиологов, накоплен гигантский фактический материал, находящийся в резчайшем противоречии как с принципиально «левополушарной» афазиологией, так и со всё нарастающим объёмом данных мозгового картирования. Оно само, в свою очередь, оказывается противопоставленным всему сразу, и чем дальше, тем больше: с увеличением разрушающей способности сканеров парадоксальным образом растёт не только количество параметров, но и пестрота общей картины: ещё немного, и мы будем иметь информацию чуть ли не о каждом нейроне – и что? Становится совершенно очевидно, что нужен прорыв какого-то другого ролда, скорей методологический, чем методический.

Ещё в 1949 г. Дональд Хебб (Hebb, 1949) предложил модель, примиряющую локализационистский и холистический взгляд на мозговое обеспечение высших когнитивных функций, в частности речевых (а может быть, даже отрицающую оба подхода). Согласно этой модели, клеточные ансамбли вполне определённой топографии могут организовываться в нейробиологические объединения для формирования когнитивных единиц вроде слов или гештальтов иного рода, например зрительных образов.

Такой взгляд радикально отличается от локализационистского подхода, поскольку подразумевает, что нейроны из разных областей коры могут быть объединены одновременно в единый функциональный блок. Он отличается и от холистического подхода, так как отрицает распределение всех функций по всему мозгу, но подчёркивает принципиальную динамичность механизма, постоянную переорганизацию всего паттерна в зависимости от когнитивной задачи. Это значит, что мы имеем дело с тонко настраивающимся оркестром, местоположение дирижёра которого неизвестно и нестабильно, а возможно и не заполнено вообще, так как оркестр самоорганизуется с учётом многих факторов (Анохин, 1978) и настраивается на доминанту (Ухтомский, 2002).

Об этом косвенно говорят и данные о распределении энграмм в памяти: один и тот же когнитивный объект оказывается компонентом сразу нескольких ассоциативных множеств – и по оси сенсорной модальности, и по осям разного рода парадигматических и синтагматических связей. Хебб говорит также о волне возбуждения, циркулирующей и реверберирующей по разным петлям нейронного ансамбля, которая в нейрофизиологических терминах может быть описана как пространственно-временной паттерн активности, охватывающий многиме нейроны, и не только неокортекса. Примечательно, что Хебб предлагал интерпретировать CNS (central nervous system) как «концептуальную», а не только «центральную» нервную систему (Hebb, 1955).

Эти идеи долгое время вызывали критику главным образом потому, что казались непроверяемыми. Однако результаты всё большего числа экспериментов заставляют отнестись к модели Хебба весьма внимательно (например, Abelev, Prut, Bergman, et al., 1994; Miller, 1996; Pulverműller, 1999). Необходимо заметить, что и сами функционально возникающие и когнитивно обусловленные ансамбли имеют иерархическую структуру, то есть могути быть подмножествами других. Допущение такой организации необходимо, в частности, для объяснения структуры соответствующих семантических репрезентаций (например, гипонимов и гиперонимов). Возможность такой «оркестровки» объясняет процессы языкового научения в раннем онтогенезе, примиряя нативистов и коннексионистов.

Она логичнее объясняет и данные афазиологии, например, нарушения языковых процедур при любой модальности предъявления стимула (традиционные подходы сталкиваются со значительными трудностями при необходимости объяснить эту мультимодальность). В случае, если модель динамичных и распоеделённых нейронных ансамблей верна, становится много менее загадочной компенсаторная перестройка функций, особенно когда основные речевые зоны поражены или просто удалены.

Чрезвычайный интерес, на мой взгляд, представляют последние результаты К.В.Анохина. В них, в частности показано, что экспрессия генов во взрослой нервной системе, в отличие от эмбриональной, включена в механизмы самоорганизации поведенческих систем, что ставит морфогенез в мозге под контроль системных, когнитивных процессов при обучении [1]. Идея о том, что на молекулярно-генетическом уровне обучение продолжает процессы развития, составляя эпизоды дополнительного морфогенеза во взрослом мозге, имеет исключительные последствия для разработки моделей работы мозга, материалом для которых служат исследования нейрональной экспрессии генов при развитии и обучении. В результате реактивации во взрослом мозге морфорегуляторных молекул нервные клетки при обучении приобретают способность к перестройке своимх синаптических связей в составе модифицирующихся или вновь образующихся функциональных систем (Анохин, 2001).

Особый поворот приобретает и столь кардинальный для человека как вида вопрос латерализации высших функций, в первую очередь языковых. Чем больше мы узнаём о гемисферных механеизмах обеспечения когнитивных процессов, тем менее очевидна их латерализация в левом полушарии. Более того, всё отчётливее видно, что речь вообще не идёт о латерализации неких «объектов» (фонем, слов, грамматики, зрительных образов и т.д.). Противоречивые факты, ставившие в тупик многих исследователей и ломавшие уже привычные парадигмы полушарностной организации высших функций, становятся вполне объяснимы, как только мы переходим к нейросемиотическому описанию и говорим о разных знаковых системах, или о разных способах обработки информации (одной и той же!), или о разных когнитивных стилях. А это значит, что мы говорим о динамической организации процесса, каждый раз новой или наиболее вероятной в зависимости от контекста.

Согласно предлагаемым в последнее время гипотезам, речь идёт не о бинарности, а о континууме между правополушарным и левополушарным полюсами, где доля участия латеральных ансамблей балансирует в зависимости от решаемой мозгом задачи (Pulverműller, Mohr, 1996). Вопрос о роли латерализации в развитии человека ставился многократно и в разных аспектах – таких как роль генетических факторов и среды (например, типа обучения и культуры), половой диморфизм, разная скорость созревания гемисферных структур, разная скорость протекания нервных процессов. В частности, предполагается, что левое полушарие является ведущим в анализе требующих большой скорости фонематических процедур со всеми вытекающими из этого последствиями для языковой доминантности.

Таким образом, мы сталкиваемся с оппозицией школ, сводимой к схеме « детерминизм (=врождённость языка) против «хаоса», то есть концепции научения на основе частотностей, прогноза и предсказуемости. Согласно первому взгляду, эволюция сделала рывок, приведлий к обретению мозгом способности к вычислению, использованию рекурсивных правил и ментальных репрезентаций, создав тем самым основу для мышления и языка в человеческом смысле. Языковая способность привела и к формированию арифметического кода как базы математики. В основе всего этого, утверждает сейчас известная часть научного сообщества, лежит мутация, приведшая к ваозникновению «гена языка», а стало быть, к выделению человека как вида. Платой за язык оказываются шизофренические расстройства, в основе которых также лежит дисбаланс полушарных функций… Согласно другой точке зрения, язык развился постепенно в процессе долгой эволюции».

Т.В.Черниговская. Мозг и язык: полтора века исследований // Теоретические проблемы языкознания. Сб. статей к 150-летию кафедры общего языкознания филологического ф-та СПбГУ. СПб, 2004. С.16-34.

Тогда возможно новое осмысление роли поведения в эволюции, одновременно подкрепляющее эпигенетические модели этой самой эволюции. Вот доклад «Обучение как решающий фактор эволюции функциональных систем» К.В.Анохина, П.Бэйтсона и М.С.Бурцева на прошлогодней конференции по теории эволюции в дарвинском музее:

«Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед современной эволюционной теорией, является вопрос об эволюционном возникновении новых форм поведения. Нейробиологические исследования последних лет показывают, что в основе эволюционно сформированного поведения лежит координированная активность миллионов нервных клеток, образование специфических связей между которыми требует участия сотен генов. С одной стороны, для возникновения такой новой интеграции кажется очевидной необходимость одновременного появления многих комплементарных генетических изменений, в противном случае функция не будет обеспечена и организм не получит адаптивного преимущества в естественном отборе. С другой стороны, вероятность синхронного совпадения такого большого числа благоприятных мутаций чрезвычайно мала. Данное противоречие составляет одну из главных проблем в теории эволюции поведения. Еще более глубоким является вопрос о механизмах эволюционного возникновения сложных поведенческих паттернов. Каким образом в филогенезе выстраиваются сцепленные последовательности поведенческих актов, где животное должно выполнить серию действий, каждое из которых недостаточно для адаптации, но своим удачным завершением запускает активацию следующего поведенческого этапа, ведущего к окончательному приспособительному результату?

В поисках ответов на данные вопросы мы исходим из теории системогенеза, разработанной в первоначальной форме П.К.Анохиным (1948, 1949). В ее основе лежит представление о функциональных системах — комплексах распределенных морфологических элементов, взаимосодействующих получению целым организмом тех или иных адаптивных результатов. Теория системогенеза исследует механизмы возникновения таких физиологических интеграций — в эволюции, в индивидуальном развитии и при обучении в меняющихся условиях среды. В решении вопроса об эволюционном возникновении функциональных систем она опирается на эпигенетические сценарии, предложенные в конце XIX века Морганом, Болдуином и Осборном (1898) и получившие развитие в работах Шмальгаузена (1939) и Уоддингтона (1942). Согласно теории, эволюционно новые функциональные системы первоначально формируются в ходе процессов индивидуального обучения, находящих и фиксирующих синхронные объединения элементов, содействующих получению адаптивных результатов. При повторении проблемной ситуации на протяжении многих поколений преимущество начинают получать те особи, генетические вариации индивидуального развития которых способствуют более эффективному обучению в данной задаче. Эти систематические накопления изменений развития, фиксируемые естественным отбором, постепенно ведут к возникновению процессов гетерохронного системогенеза – опережающего созревания элементов и связей, избирательно подготавливающих организм к соответствующей экологической задаче. Таким образом, в процессе эволюции внутри вида происходит постепенный переход адаптивных поведенческих актов из приобретенной формы в эволюционно стабилизированную, реализующуюся в развитии.

Насколько адаптивным является такой эволюционный сценарий? В последние 20 лет, начиная с известной работы Хинтона и Нолана (1988), гипотеза об активной роли поведения в эволюции активно исследуется с использованием методов компьютерного моделирования. Однако, модель Хинтона и Нолана обладая простотой, имеет трудности с биологической интерпретацией. Другие исследователи пытаются моделировать эволюционный эффект обучения, как сглаживание долин между пиками на ландшафте приспособленности. Это предположение содержит допущение о том, что животное еще до начала обучения знает, где надо искать «пик» с необходимым поведением. Кроме этого, как показали последние исследования эволюционных ландшафтов Гаврильцом (1997), при высокой размерности пространства пики с высокой приспособленностью не являются изолированными, а соединены множеством проходов. Это значит, что для ускорения эволюции обучение должно помогать в выборе одной из огромного числа почти нейтральных альтернатив, а не в «перепрыгивании» от одного пика к другому через долину с низкой приспособленностью.

В нашей работе мы моделировали эволюцию популяции, в которой репродуктивный успех отдельного индивидуума определялся числом имеющихся у него функциональных систем, т.е. количеством достигаемых им адаптивных результатов. Предполагалось, что реализация каждой функции за исключением одной («базовой») зависит от нескольких уже имеющихся систем, и дополнительно некоторого множества специфичных для данной системы фенотипических элементов. Другими словами, функция 2 включала в себя функцию 1, а функция 3 функции и 1 и 2, и т.д. для функций с более высокими номерами. Наличие того или иного фенотипического элемента функциональной системы у конкретного индивидуума определялось аллелями его генных локусов. В процессе «обучения» каждому индивидууму давалось фиксированное число попыток найти недостающие элементы следующих функциональных систем. Репродуктивный успех оценивался после «обучения».

Результаты компьютерных экспериментов с моделью показали, что отключение функции «обучения» в модели значительно замедляло скорость приобретения в процессе эволюции врожденных функциональных систем. При этом отставание нарастало при уменьшении интенсивности мутаций. Таким образом, наличие обучения действительно приводит к значительному ускорению эволюции в модели, что на наш взгляд должно обратить внимание теоретической и экспериментальной эволюционной биологии на обучение, как один из основных факторов влияющих на направление и скорость эволюционного процесса».

Дополнительная литература по теме

- работы М.С.Бурцева по эволюции кооперативных стратегий

- книга Б.Величковского «Когнитивная наука: основы психологии познания»

Примечания

[1] Курсив мой