Аннотация. Биология и телесная конституция человека почти не менялись последние 40000 лет, притом что ему раз за разом приходится осваивать радикально новые практики, овладевать новой техникой и пр. Обсуждается вопрос – откуда берутся новые навыки 1) из распространения отбором признаков тех индивидов, которые по своей «биологии» сразу оказываются «лучшими» в новом занятии или 2) из распространения через подражание, копирование и др. механизмы социальной трансляции тех орудий социального труда, которые изобретаются индивидами, исключительно мотивированными к занятиям в соответствующей новой области, но биологически уязвимыми, вроде косноязычного Демосфена и хилого Суворова. Показано, что все относящиеся к делу факты свидетельствуют «против» 1) и «за» 2), включая преимущество на соответствующих поприщах биологически уязвимых, но пользующихся изобретёнными «орудиями» перед биологически предрасположенными. Что хорошо соответствует принципу гандикапа Амоса Захави, распространяющегося таким образом и на социальную историю.

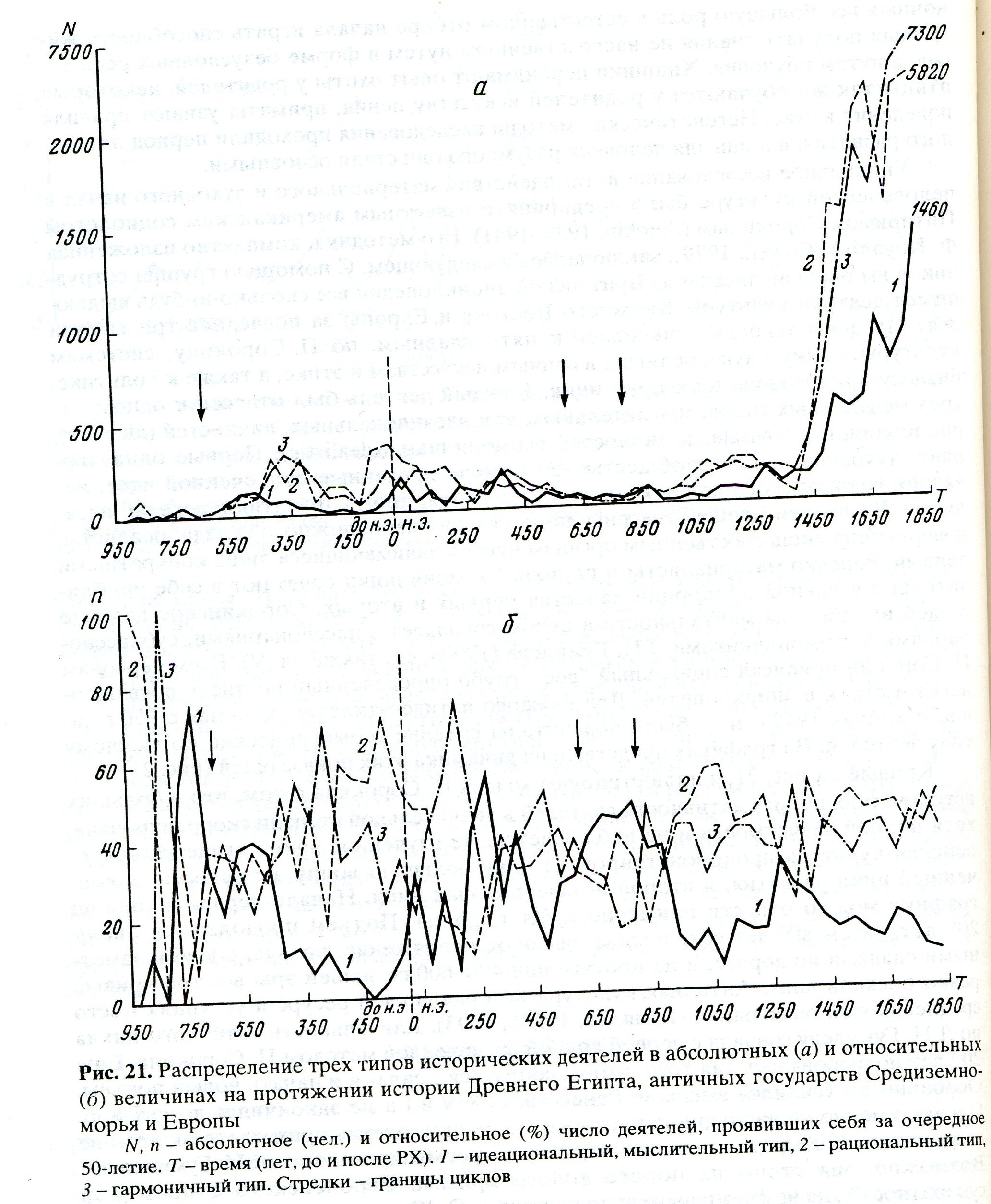

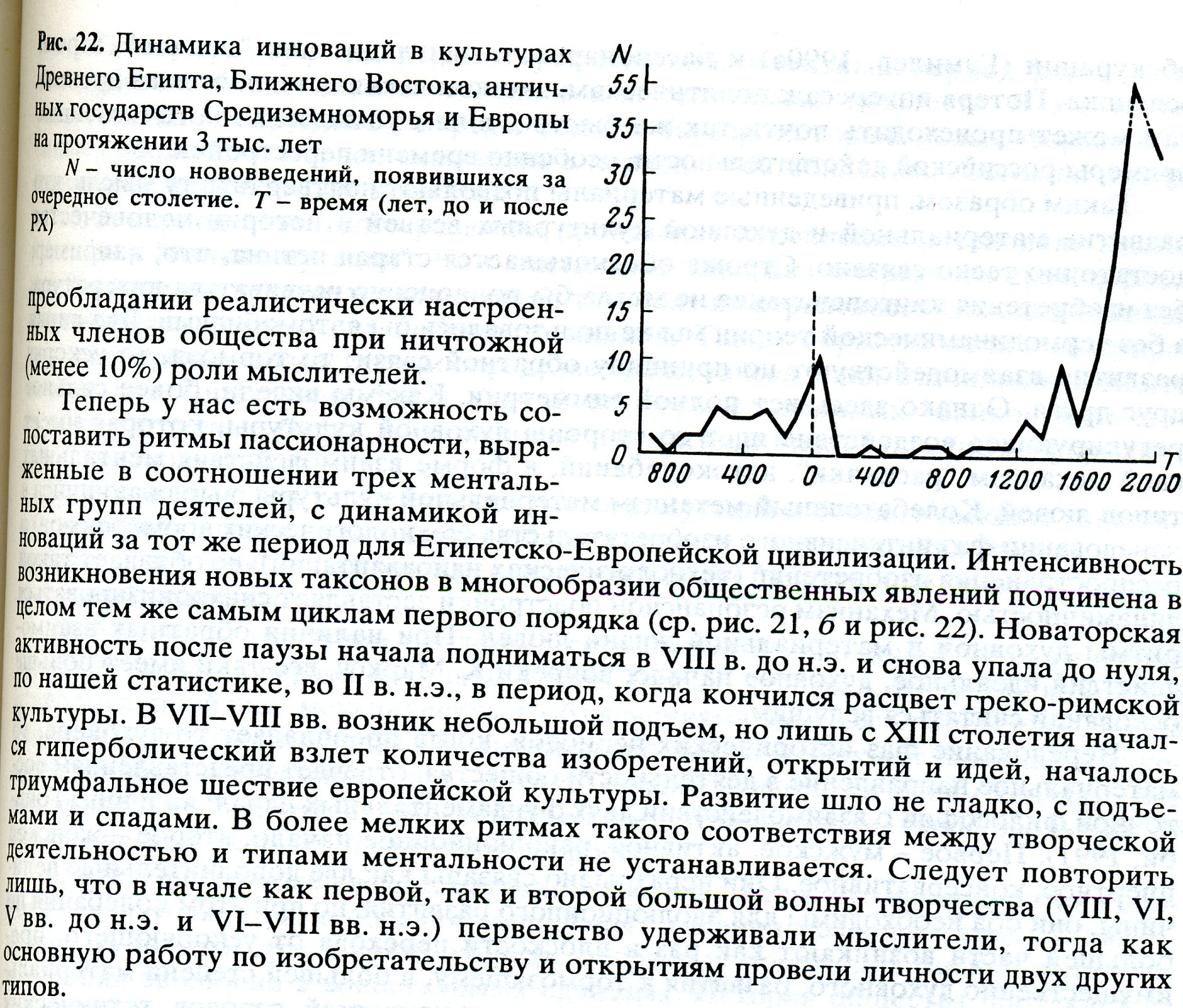

Последовательный прогресс в социальной истории человечества наглядней всего иллюстрируется графиками изменений во времени числа гениев и крупных талантов (вверху) и динамики числа инноваций в культурах Средиземноморья и Европы в последние 3000 лет (внизу).

Они строились по определённой методике Питиримом Сорокиным в 1939 году и вполне объективно отражают непрерывный рост мощи человеческого разума (включая преобразовательную мощь в отношении среды обитания – внешней экологической и внутренней социальной). Естественно спросить – откуда берётся прирост числа гениев и крупных талантов, идущий с начала Нового Времени, почему он не иссякает? И, главное, откуда берутся человеческие качества, черты поведения и пр. особенности, позволяющие последующим гениям и талантам не просто реализоваться, но открыть для себя и других принципиально новые поприща, каких раньше не было[1]? По понятным причинам они наиболее интересны биологам и социальным психологам.

Откуда берутся свойства, позволяющие вслед за ними прикладникам с инженерами освоить нооткрытые области, детализируя их и делая из науки технику с практикой? ткуда берутся нужные качества у рабочих, которые осваивают технику, созданную на новых поприщах, и развивают её вместе с социальными институтами, возникающими по поводу этой техники. Последние также предъявляют специфические требования к нашей телесности, причём именно те, что не встречались раньше. Наконец, откуда в Новое время взялись гении и таланты, «дополнительные» над средненизким базовым уровнем первого и второго графиков, наблюдавшимся до эллинизма или во время «тысячелетней культурологической катастрофы», последовавшей за принятием христианства?

Одно объяснение – гений «врождёнен», в смысле детерминирован «биологией» изнутри, в онтогенезе он лишь «созревает» (чем в психологии соответствует концепция умственного и прочего развития Жана Пиаже). Тогда неудовлетворительные условия древнего (и прочего несовременного) мира просто не позволяли «атлантам расправить плечи[2]». А с нового времени «расправлять» получалось всё легче, возникла «карьера, открытая таланту» и пр.

Главный изъян соответствующей точки зрения – органически ей присущий логический сбой. Если все наши качества, важные для жизни в обществе, в целом детерминированы эндогенно, а социальные влияния могут только усиливать проявление данной детерминации, или тормозить его, но не создавать «нужные» качества в «нужное» время и в «нужном» месте «общественного организма», то наш социум от начала человеческой истории будет ровно таким, каким его сформируют «лучшие люди», победители в конкуренции, под себя, свои нужды и интересы. Но тогда непонятно, почему древнее общество будет скрывать «атлантов», мешать им реализовываться, а не способствовать им, почему «коллективистская реакция» вообще возможна – а она в первобытности властвует безраздельно, как показано Маршаллом Салинзом в «Экономике каменного века».

Второе объяснение исходит из предположения, что все человеческие качества, в том числе значимые для новых поприщ, формируются извне, социальным влиянием в зоне ближайшего развития, где ребёнок пока не может действовать сам, лишь с поддержкой значимого взрослого[3]. В следующий момент он сможет здесь действовать сам и всё более уверенно, зона ближайшего развития сместится на следующий этап освоения знаний, умений и навыков, связанных с овладением данной областью. В рамках этого взгляда человеческие качества не «созревают», но формируются de novo социальными влияниями, как это описывается в культурно-исторической теории Выготского-Лурии-Леонтьева.

Лишь потом, при уверенном исполнении данного навыка реализации новосозданного качества в поведении и пр. наша телесность всё более и более «подгоняется» к его исполнению так, чтобы это последнее было наиболее устойчивым и точным. Согласно этой точке зрения гений есть орган общества, как и любая иная личность, простец. Когда в этом последнем ощущается необходимость решения некоторых новых задач (следствием из которых станет создание тех самых поприщ) оно производит гениев и крупных талантов, способных её разрешить, причём сразу несколько, устремляющихся к решению проблемы с разных идейных позиций, по разным мотивам, действующих разными способами и пр. Их «состязанием» выявляется такой «путь в будущее», который наименее зависит тот контекста.

Важный довод «за» этой точки зрения – почти все прорывные открытия, изобретения и пр., создающие новую область знания, были множественными. К идее эволюции путём естественного отбора независимо друг от друга пришли Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес (что второй не так знаменит, так может быть потому, что был валлийцем), закон сохранения энергии независимо друг от друга сформулировали сразу трое и пр. Так, одновременно с Лоренцем в 1930-е годы собственную теорию инстинкта создали голландский зоолог А.Кортландт и советский орнитолог А.Н.Промптов. Они не входили в сообщество классических этологов, резко критиковали теорию и метод «классической этологии» Лоренца-Тинбергена, и с этих – совершенно иных – позиций пришли к сходному пониманию таких ключевых вещей в этологии как инстинкт, модель мотивации, смещённая активность и активность вхолостую, ключевой раздражитель и пр.

Другой пример – за 20 лет до работ МакАртура и Уилсона 1963 и 1967 г. те же модели «островной биогеографии» разработал Евген Гордон Мунро (Munroe, 1948). Однако они остались незамеченными – думаю, из-за существенно меньшей актуальности природоохранных задач, в первую очередь — оптимального конфигурирования «архипелагов» особо охраняемых природных территорий. Или из-за незначимости проблемы «отложенного вымирания» уязвимых видов, популяционные группировки которых оказываются «заперты» на подобных «архипелагах» вследствие антропогенной фрагментации местообитаний, независимо от того, охраняются они или нет. Её жгучесть осознана только в 1970-е годы. В общем, какое значительное научное достижение ни возьми, создающее новую область исследований, даже связываемое обычно с одним именем/школой, более тщательное историко-научное рассмотрение выявит современников или предшественников на 10-15 лет ранее, делавших то же самое, но не создавших школы, не услышанных и пр. Примерно то же мы видим в технике.

Больше того, чем крупнее открытие или шире новое поприще, тем явственней множественность гениев и талантов, «двигавшихся» туда. Следовательно, «ветер социальных влияний» их не столько «гонит» в актуальные проблемные области, открывающиеся перед обществом, сколько формирует талант, способный туда войти (тут вспоминается частый мифологический сюжет, описывающий беременность как «ветром надуло», с последующим рождением героя). Если бы всё зависело от личного гения, появление коего — редкое событие, множественность первооткрывателей фиксировалась бы ещё реже, она же на деле обычна и повсеместна.

Теперь сформулируем проблему, на примере которой можно понять, какой из противоположных подходов ближе к истине.

С момента возникновения 40 тыс.лет назад или больше человек современного типа телесно, «биологически» практически не изменился, с точки зрения морфологии есть лишь некоторый тренд уменьшения выраженности полового диморфизма[4] (т.е. различий между самцами и самками по костяку и пр., как их определяют зоологи; его не надо путать с различиями мужчин и женщин, где социальная роль и степень равноправия/неравноправия отношений определяюща). А вот социальные условия и требования общества к отдельному человеку изменились чудовищно. Многие из этих последних – вроде знания химии, умения доказывать теоремы, водить трамвай или знать фотографию, мягко говоря, не были предусмотрены на заре истории. «Глядя оттуда», никак нельзя была ожидать, что в повестку дня встанет массовое освоение людьми этих навыков, что владение ими будет критически важным и пр.

Рассуждая далее, пусть развитие общества требует освоения совершенно нового навыка многими и в сжатые сроки. Это может быть ораторское искусство в афинской демократии, освоение женщинами «мужских» профессий для достижения равноправия, изучение естественных наук/математики теми кто раньше был лишён соответствующих занятий вовсе, умение встать в атаку под пулемётным огнём, не бояться самолётов и танков противника, важной в войнах ХХ века.

Что лучше использовать в ситуации, когда требование освоения / совершенствования нового навыка в развитии общества встаёт снова и снова, на что опереться? Откуда берутся люди, способные к новым навыкам, кто в них имеет преимущество, и как эти навыки осваивают все прочие, не столь способные; смежный и столь же важный вопрос – коррелирует ли на момент появления нового навыка и во время его распространения «природная» склонность к нему и желание подвизаться именно в области, где он нужен?

На эти вопросы есть два варианта ответов. Первый исходит из примата «биологического» в человеческой истории, на которую распространяется всё то, что известно биологам про полезные приспособления и отбор. Как только навык появится, отбираются люди, биологически наиболее склонные к нему, по каким-то особенностям телесной конституции, физиологического состояния, типа нервной системы и пр. легче в него входящие и лучше осваивающие. Если общество показывает своим членам, что этот навык ему особенно важен, они, поскольку преуспевают в нём, получают вполне дарвиновское преимущество. Их «гены», физиология и пр. поддерживается отбором и распространяется в популяции, получающей через это способность заниматься навыком. По той же причине «поддержки отбором» биологически наиболее способные к определённым навыкам наиболее склонны себя посвящать соответствующему им роду занятий: «вода течёт вниз, а не вверх».

Этот (первый) ответ естественным образом следует из преобладания эндогенной детерминации поведения над экзогенным влиянием «от социума» – мы опираемся на «биологическое» в индивидах. В таком случае особи, имеющие биологическое преимущество при освоении данного навыка, делают это первыми и показывают лучшие результаты. А для прочих, по сравнению с ними «дефектных» иль «отстающих», общество создаёт компенсаторные социальные механизмы, действием коих «средний человек» подтягивается для необходимого уровня эффективности освоения навыка, тогда как «биологически лучшие» осваивают всё новые рубежи. Скажем, есть люди от природы более разговорчивые – они потенциально лучшие риторы; или на биологическом уровне не испытывающие страха – они будут лучшими солдатами в современной войне, и пр.

Что и формулирует Конрад Лоренц:

«Мы не облегчим ответственной морали решение всех этих проблем, переоценивая её силу. Гораздо полезнее скромно осознать, что она – «всего лишь» компенсационный механизм, который приспосабливает наше инстинктивное наследие к требованиям культурной жизни и образует с ним функционально единую систему. Такая точка зрения разъясняет многое из того, что непонятно при ином подходе.

Мы все страдаем от необходимости подавлять свои побуждения; одни больше, другие меньше – по причине очень разной врождённой склонности к социальному поведению.

По доброму, старому психиатрическому определению, психопат – это человек, который либо страдает от требований, предъявляемых ему обществом, либо заставляет страдать само общество. Так что, в определённом смысле, все мы психопаты, поскольку навязанное общим благом отречение от собственных побуждений заставляет страдать каждого из нас. Но особенно это определение относится к тем людям, которые в результате ломаются и становятся либо невротиками, т.е. больными, либо преступниками. В соответствии с этим точным определением, «нормальный» человек отличается от психопата – или добрый гражданин от преступника – вовсе не так резко, как здоровый от больного. Различие, скорее, аналогичное тому, какое существует между человеком с компенсированной сердечной недостаточностью и больным, страдающим «некомпенсированным пороком», сердце которого при возрастающей мышечной нагрузке уже не в состоянии справиться с недостаточным закрыванием клапана или с его сужением. Это сравнение оправдывается и тем, что компенсация требует затрат энергии.

Такая точка зрения на ответственную мораль может разрешить противоречие в Кантовой концепции морали, которое поразило уже Фридриха Шиллера. Он говорил, что Гердер – это «одухотвореннейший из всех кантианцев»; восставал против отрицания какой‑либо ценности естественных наклонностей в этике Канта и издевался над ней в замечательной эпиграмме: «Я с радостью служу другу, но, к несчастью, делаю это по склонности, потому меня часто гложет мысль, что я не добродетелен!» Однако мы не только служим своему другу по собственной склонности, мы ещё и оцениваем его дружеские поступки с точки зрения того, в самом ли деле тёплая естественная склонность побудила его к такому поведению! Если бы мы были до конца последовательными кантианцами, то должны были бы поступать наоборот – и ценить, прежде всего, такого человека, который по натуре совершенно нас не переносит, но которого «ответственный вопрос к себе», вопреки его сердечной склонности, заставляет вести себя прилично по отношению к нам. Однако в действительности мы относимся к таким благодетелям в лучшем случае с весьма прохладным вниманием, а любим только того, кто относится к нам по‑дружески потому, что это доставляет ему радость, и если делает что‑то для нас, то не считает, будто совершил нечто, достойное благодарности».

Агрессия (так называемое «зло»).

Альтернативный подход опирается, с одной стороны на теорию гандикапа Амоса Захави (устанавливающую не прямую, а парадоксальную связь между телесной слабостью в некой области и общей приспособленностью, коль особь выжила и активна), с другой стороны – на идею орудий социального труда. Как у нас и животных ощущается «требование» приспособиться к среде обитания, вдруг ставшей непригодной, развивать новые приспособления и пр.? Через стресс и следующую из него мобилизацию сил и оценку отбором изменений, проистекающих из мобилизации и как-то снимающих стрессовое состояние, возвращающих физиологический и душевный комфорт к норме, см. парфорсную модель эволюции В.В. Суслова.

У животных это биологические изменения – телесной конституции, гормонального статуса, содержания кальция, обилие рецепторов нейромедиаторов в нужных частях мозга и пр. Далее изменения «оценивает» отбор и «распространяет» лучшие. Человек же изобретает орудия – технику или практику, чтобы снять стресс, связанный с проблемой, и получить возможность устойчиво действовать, несмотря на стресс. Это и есть орудия социального труда, распространяемые через «сигнальную наследственность» и иные механизмы социальной трансляции, ритуалы, религию и школу.

Так, попав в ситуацию буриданова осла, то есть конфликта двух противоположных и равных по силе побуждений, животные не имеют собственных средств, чтобы его разрешить – мечутся, страдают и разрешают его чисто случайно, как рябчик в моём примере. Конфликты в «республике инстинктов» разрешимы видовым сигналом, пришедшим от оппонента или партнёра, но только лишь в узкой сфере социальной коммуникации. Там, где она пересекается с индивидуальной деятельностью, вроде поиска корма, исследования нового, спасения жизни это не помогает.

Человек в ситуации буриданова осла создаёт практику бросания жребия, выходит из стресса и действует согласно выпавшему ответу. Потом эти практики распространяются во всей популяции и становятся достоянием каждого, так что тело нас всех чем дальше, тем больше «подгоняется» под успешное/устойчивое осуществление всей суммы орудий социального труда, наработанных человечеством. Но это уже будет стабилизирующий отбор, приспосабливающей «биологию» к социальной роли так, чтобы поспевать за изменениями последней в ходе развития. А не движущий отбор, ответственный за изменения в «биологии», только после которых «откроется» возможность развития общества, как думают сторонники первого подхода.

Этот второй вариант естественно следует из примата социальных влияний. Для успешного освоения нового навыка (не только этого данного здесь и сейчас, но и вообще) лучше использовать инструменты социального труда, уже выработанные обществом для решения или создавать новые, тренирующие тело, ум и душу людей специально для этого навыка. В таком случае способности и склонности, радующие в других и ценимые в нас – не «природные», а «деланные» этими самыми инструментами воздействия на нашу природу, также как делается рубило и все прочие инструменты воздействия на природу вокруг.

«Психика возникла не для того, чтобы служить предметом исследования или любования. Она служит жизни, соками которой питается. И мы обращаемся к ее исследованию не ради ее красоты, а для того, чтобы помочь ей выполнить свою функцию, которую она, дитя природы, уже не может успешно и в массовом масштабе выполнить в искусственной среде человеческой культуры. Человек уже издавна приходил ей на помощь, но делал это стихийно». П.Я.Гальперин. via ipain). Поэтому главное содержание социальной истории, важная составляющая прогресса человечества — постепенное овладение людьми своей психикой для большей самореализации, самопознания и построения более справедливого общества с помощью вырабатываемых этим последним орудий социального труда.

Понятно, что эти последние – с одной стороны, средства влияния на ситуацию, с другой – психологические регуляторы, позволяющие индивиду овладеть собой, мобилизоваться и устойчиво действовать в проблемной ситуации. Как рассказывает культурно-историческая теория, по ходу истории способность людей овладевать своим поведением и регулировать чужое (особенно развивать в нужную сторону) прогрессивно росла, что достигалось накоплением всё большей суммы орудий социального труда с ростом их разнообразия, и большей подгонкой психики, нервов и телесности к требованиям социального характера, включая обучаемость. Крупнейшим таким орудием выступают грамотность, школа современного образца, радикально меняющая способ мышления.

Вернёмся к новым навыкам, которые общество только начало осваивать – это удел немногих, соответствующие способности (в смысле уже состоявшихся проявлений, а не потенциальной внутренней склонности) редки и высоко ценятся. Кто будет наиболее склонен к «изобретению» для себя орудий социального труда, дающих потом возможность освоить данный навык всем? Тот, кто по своей биологии при освоении данного навыка заведомо отстанет в сравнении с «нормальными» индивидами, но крайне мотивирован освоить именно это поприще.

Косноязычный Демосфен или хилый Суворов, биологически дефектные по сравнению со «средним конкурентом» на избранном ими поприще, они специально изобретают технику тренировки, позволяющую превратить слабость в силу и не просто развить свой талант, но опередить конкурентов, не имеющих этих дефектов. Демосфен говорил, перекрывая шум волн, или набрав в рот камешков, Суворов закаливался и изводил себя упражнениями, тренируя тело и волю и пр. Сюда же относятся мнемонические техники запоминания, способы арифметических расчётов, диалектика, в смысле правил поведения в споре, умение взять верх над аргументацией собеседника и пр. процедуры, настраивающие ум, тело и душу для лучшего выполнения данной задачи.

Или профессор музыки (и одновременно художник), описанный в книге Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». У него был нарушен эмоциональный компонент узнавания лиц, людей и даже знакомых вещей. Формы он распознавал точно, но отсутствовало «ага!», «радость узнавания» оттого, что вот, нашлось именно то, что искали, и можно остановиться. Поэтому он не мог найти или выбрать нужное, что бы ни искал – жену, еду, обувь, одежду, и этот дефект прогрессировал. Однако для большинства жизненных ситуаций он нашёл способ справляться с недугом так, что последний был почти незаметен. Для каждого вида деятельности — поиска одежды и обуви при одевании, пирожных на столе, членов семьи и пр. он создал собственную песню, мотив которой насвистывал во время поиска нужного. Двигаясь под этот мотив нужной частью тела (руками в случае пирожных на столе, всем телом в случае обувания и пр.), он автоматически наталкивался на нужный предмет и проделывал с ним нужные операции.

«Наконец обследование закончилось, и миссис П. пригласила нас к столу, где все уже было накрыто для кофе и красовался аппетитнейший набор маленьких пирожных. Вполголоса что-то напевая, П. жадно на них набросился. Не задумываясь, быстро, плавно, мелодично, он пододвигал к себе тарелки и блюда, подхватывал одно, другое - все в полноводном журчащем потоке, во вкусной песне еды, - как вдруг внезапно поток этот был прерван громким, настойчивым стуком в дверь. Испуганно отшатнувшись от еды, на полном ходу остановленный чуждым вторжением, П. замер за столом с недоумевающим, слепо-безучастным выражением на лице. Он смотрел, но больше не видел стола, не видел приготовленных для него пирожных... Прерывая паузу, жена профессора стала разливать кофе; ароматный запах пощекотал ему ноздри и вернул к реальности. Мелодия застолья зазвучала опять...

Как даются ему повседневные действия? - думал я. Что происходит, когда он одевается, идет в туалет, принимает ванну?

Я прошел за его женой в кухню и спросил, каким образом ее мужу удается, к примеру, одеться. - Это как с едой, - объяснила она. - Я кладу его вещи на одни и те же места, и он, напевая, без труда одевается. Он все делает напевая. Но если его прервать, он теряет нить и замирает - не узнает одежды, не узнает даже собственного тела. Вот почему он все время поет. У него есть песня для еды, для одевания, для ванны - для всего. Он совершенно беспомощен, пока не сочинит песню».

Биологически дефектные по сравнению со «средним конкурентом» на избранном ими поприще, они специально изобретают технику тренировки, позволяющую превратить слабость в силу и не просто развить свой талант, но опередить конкурентов, не имеющих этих дефектов. Демосфен говорил, перекрывая шум волн, или набрав в рот камешков, Суворов закаливался и изводил себя упражнениями, тренируя тело и волю и пр. Так, в программе эстетического развития детей Мелик-Пашаева делается упор на преодоление тех слабых мест, которые мешают ребёнку раскрыть свои художественные способности (проблемы с моторикой, недостаточная наблюдательность, бедность художественных впечатлений) с помощью специальных упражнений. Это позволяет детям из массовых школ приобщиться к изобразительному искусству, причём зачастую оказывается, что дети, не выделявшиеся способностями в начале обучения, оказываются художественно одарёнными.

Ещё замечательный пример интеллектуального инструмента – это арабские цифры. До их распространения по Европе осуществление простейших арифметических операций с числами, записанными буквами алфавита или римскими числами, было сложной задачей и для людей, математически одарённых. После же их распространения эта задача существенно облегчилась и, по сути, стала технической. Собственно, способность хорошо считать, одна из немногих выигрышных позиций для «попаданца» из современного общества в традиционное, грубые ошибки в подсчётах там встречаются постоянно. При этом известны так называемые автоматические счётчики, с природными арифметическими способностями, сильно превосходящими таковые современного человека (часто даже не связанные с развитием прочего интеллекта). Однако же, несмотря на «спрос» (за которым сторонники первого подхода видят соответствующее давление отбора), доля таких людей за тысячелетия до открытия арабских цифр ничуть не выросла, а после стала расти очень быстро.

Сюда же относятся мнемонические техники запоминания, способы арифметических расчётов, диалектика, в смысле правил поведения в споре, умение взять верх над аргументацией собеседника и пр. процедуры, настраивающие ум, тело и душу для лучшего выполнения данной задачи.

Также как лучший солдат не тот, кто бесстрашен от природы, а кто может преодолеть свой страх, потому что «знает свой манёвр», идеологически подготовлен, понимает цели войны и пр. Иначе он или бежит, или не готов убивать противника даже защищая собственную жизнь, при высокой вероятности, что убьют его самого. Плюс даже при высокой агрессивности и бесстрашии нужно выучиться эффективной технике убийства, применяемой и одобряемой именно в данной войне, ведь нельзя играть в шахматы с помощью добрых намерений, надо знать правила, иметь игровой опыт и т.д.

Необходима, как сейчас говорят, боевая и политическая подготовка, «производящая» хороших солдат из наличного материала гарантировано и в массовом порядке. Ярче всего это проявилось в антифашистской войне испанских республиканцев с франкистами. Самым сильным формированием у первых был коммунистический Пятый полк, функционировавший как военная школа для всех, желающих сражаться с путчистами грамотно и умело. Там были нормально организованы интендантская и санитарная служба, выходили военные учебники и краткие наставления, издавалась собственная газета «Милисиа популар» («Народная милиция»). Коммунисты активно привлекали в полк офицеров старой армии, доверяя им высокие посты – и внедрили институт политкомиссаров, не подменявших командиров, а поддерживавших боевой дух бойцов. Это было особенно важно, так как даже самые храбрые из необстрелянных милиционеров легко воодушевлялись при успехах и также быстро впадали в уныние при неудачах. Обучение концентрировало эмоции на технических навыках боя – наступлении цепью, окапывание на местности, уничтожение танка и пр., что поддерживало дух войск на стабильном уровне. Пятый полк первым организовал пропаганду на войска противника и пр.

«Успехи кадров Пятого полка резко контрастировали с боеспособностью милиции социалистов… Кабальеро [премьер-министр республики] был неприятно поражён, когда ещё в июле прибывшие в Сьерра-Гуадарраму части социалистической милиции не выдержали первого боевого соприкосновения с противником и в панике бежали. Командующий силами республики на этом горном фронте полковник Мангала в сердцах бросил: «Я просил прислать мне бойцов, а не зайцев». Мужество же коммунистических батальонов во многом объяснялось именно серьёзно поставленной там политической работой. Один из кадровых офицеров даже сказал, что всех новобранцев надо делать на 3 месяца членами компартии и это с лихвой заменит курс молодого бойца»

Н.Н.Платошкин, 2005. Гражданская война в Испании. 1936-1939 гг. М.: Олма-пресс. С.138, 178.

Поэтому орудия социального труда, «изобретаемые» людьми, особенно мотивированными к освоению нового навыка, но имеющими биологическую уязвимость, могут быть названы техниками (или практиками) имени Демосфена. Скажем, А.В.Марков, разбирая соотношение генов и поведения на примере культуры, где обязательно доказывание теоремы Пифагора, с другой, где это необязательно («Эволюция человека», т.2., с.177-179), делает следующее заключение: «Другие признаки, как мы уже поняли на примере теоремы Пифагора, вроде бы зависят исключительно от среды, а их генетическая составляющая пренебрежимо мала – но только до тех пор, пока мы не попадём в некие особые условия, в которых роль среды сойдёт на нет, а генетическая составляющая выйдет на первый план».

Это неверный вывод из верных посылок. Именно в тот момент, когда «роль среды сходит на нет», индивиды, биологически дефектные, но желающие занять это поприще, вроде Демосфена, «упираются против рожна» и создают инструмент, технику тренировки, обучения и воспитания, превращающую этот дефект в преимущество.

Причём он, понятное дело, годится не только Демосфену конкретно, но и всем вообще; накапливаясь, переплетаясь и взаимодействуя друг с другом, соответствующие «инструменты» образуют цивилизационный фонд, наличие которого резко уменьшает вероятность для общества ещё раз подойти к ситуации, когда «генетическая составляющая выйдет на первый план». То есть реакция будет не прямой, а контринтуитивной, тем более что последняя выгодней и в чисто биологическом плане. Ведь одна из особенностей нашего вида, если сравнивать с человекообразными обезьянами, это повышенная социальность, т.е. повышенная формируемость индивидуального поведения социальными нормами, большая способность к обучению, к подражанию образцу и пр.

Поэтому и осваивать новый навык лучше не прямой адаптацией, а косвенным приспособолением, эксплуатируя повышенную способность к обучению и переносимость стресса, связанного с попаданием в нетипичную ситуацию. Не только у людей, но даже у больших синиц в норме присутствуют оба пути; у людей, я думаю, второй обходной превалирует над первым прямым.

Отсюда лучшие в разных профессиях – отнюдь не биологически наиболее способные к ней. Скорей наоборот – в чём-то дефектные, но сумевшие «обратить нужду в добродетель», когда органические сложности занятия любимым делом не гасят, но лишь усиливают мотивацию. Причём сами индивидуумы тоже далеко не всегда предпочитают заниматься теми видами деятельности, для которых у них оптимальны чисто физиологические предпосылки, нередко выбирается именно то, что позволяет скомпенсировать физиологические дефекты. Педагогам хорошо известно, что в учреждениях для слабовидящих детей многие ученики проявляют сильный интерес к изобразительному искусству. Дальше человек по полной использует те механизмы социальной стимуляции, которые есть в обществе, или с чьей-то помощью создаёт новые специально для себя/таких, как он и на финише развития своего таланта он далеко обходит тех, от кого отставал на старте «по природе».

То есть биологическое в нас – лишь «подстраховка» изменений, идущих чисто социальным путём (приспособления, компенсирующие отдачу или нагрузку на биологическую организацию от изменений чисто социального характера, а не необходимый базис для успеха этих последних). И понятно, почему общество ценит социально обусловленные (воспитанные) качества своих членов выше биологически определённых (умение одолеть страх в бою важнее природного бесстрашия, да и «воспитанного» тоже, ибо ведёт только к лишним потерям). Потому что общество всё время меняется, история движется куда быстрей, чем биологическая эволюция, не успеешь оглянуться — как вчера полезное качество сегодня становится вредным, мешающим.

Поэтому если бы социальный отбор поддерживал качества, более обусловленные биологически, чем социально, он всё время бы отставал от требований изменяющейся социальной среды. Тем более что отбор в пользу «социально обусловленных» качеств, «биологическая подстраховка» которых совершенствуется через эффект Болдуина, одновременно способствует росту общей способности учиться у тех, кто считается умнее и лучше (включая подражание им во всём), что само по себе большой плюс. Отсюда на всём протяжении социальной истории роль социального в нас растёт, а биологического — умаляется.

Следовательно, при освоении новых навыков «узким местом» раз за разом оказывается не отсутствие индивидов, имеющих биологическое преимущество для успеха в новых занятиях, а неизобретение или медленное распространение в обществе вышеописанных техник им.Демосфена, позволяющих мотивированным социальным влиянием в конкуренции на соответствующем поприще «обходить» всего лишь имеющих природную склонность. Поэтому ответ на вопрос — на что «лучше опереться истории» в условиях, когда перед обществом раз за разом встаёт требование освоения новых навыков, новых профессий, новых человеческих качеств[5], на лиц «от природы способных» или на общие инструменты социального труда, приспосабливающие к этому навыку всякого мотивированного, с лучшими результатами, чем даёт биологическое преимущество? –достаточно очевиден.

Ставить следует на второе, тем более что подобные инструменты социального труда – это адаптации широкого значения, увеличивающие приспособляемость наличного человеческого материала не только к данному новому навыку, но и к многим другим, частично пересекающимся по требованиям к исполнителю с данным и т.д.

Коротко говоря, при ставке на первое освоение одного навыка в общем случае не облегчит освоение следующего, во втором – возникает эффект мультипликации, вследствие которого ставка на высокую обучаемость, техники эффективной работы над собой для успеха на всяком общественно-важном поприще вообще, устойчивость к стрессу, связанному с периодической сменой поприщ, важнее достигнутой эффективности в каждой из них. Отсюда явление чрезмерного подражания у детей, тот факт, что дети больше доверяют чужим жестам, чем собственным глазам и прочие чисто человеческие феномены.

Скажем, антропоиды, видя выполнение сложной «интеллектуальной» задачи сородичами, когда действуют сами, чаще не воспроизводят решение в точности а, разобравшись в структуре задачи, делают как-то по-своему. Дети же в опытах с «избыточным подражанием» точно воспроизводят действия учителя, даже явно лишние или вредные для решения задачи. И уровень «доверия большинству», лежащий в основе конформизма-уступчивости, у детей выше, чем у антропоидов.

Поэтому, ставя задачу повысить интеллект нации, мы создаём новые типы школ, новые формы обучения и пр., и лучше всего – открытых для всех желающих, а не скрещиваем нобелевских лауреатов с профессоршами. Причём по мере распространения в обществе новых техник, или институций, обеспечивающих освоение нового навыка среди средних людей на уровне большем, чем у имеющих биологическое преимущество без этой «техники», согласно предсказаниям теории гандикапа Амоса Захави естественным образом возникает отбор, «подстраивающий» психофизиологию и другую телесность среднего человека к необходимому уровню освоения данного навыка.

Отсюда естественный отбор если и действует в человеческой истории, то иначе, чем в биологической эволюции. Не имея самостоятельного значения, он выступает здесь только в стабилизирующей форме, каждый раз приспосабливая нашу телесность, психофизиологию, экспрессию генов и пр. к постоянно меняющемуся общественному устройству и новым занятиям, новой технике, осваиваемой по ходу изменений. Как тень следует за самостоятельным движением человека, так «биологическое» следует за выработкой новых и модификацией/отбрасыванием старых инструментов социального труда, выработанных доля решения чисто социальных задач, задействующих влечения биологического характера лишь под своим управлением и контролем, «проявляющих» их только в социально приемлемой форме и др.

Как писал Маркс, социальное взаимодействие по ходу истории представляет собой «обработку людей людьми». Из вышесказанного понятно, что здесь – так же, как во взаимодействии человека с природой — ведущим, критически важным будет выработка/невыработка необходимой техники социального труда, распространение/нераспространение прогрессивных институтов и пр. То есть изменения социального характера, связанные с формированием личности в ходе обучения, воспитания и прочей индоктринации, идущей от общества и в идеале действенной для всякого здорового человека, независимо от «биологических» особенностей. «Биологические» изменения, если и значимы для истории, следуют за изменением социального характера, и связаны с приспособлением нашей телесности к ним, управляемым стабилизирующим отбором. Так, повышение уровня окситоцина в крови увеличивает чувствительность к эффекту плацебо, в основе которого рост отзывчивости (т.е. чувствительности и реактивности) нашей физиологии к такому орудию социального труда, как приход врача и начало лечения, символизируемого приёмом «таблетки»-пустышки.

Как нам окончательно выбрать лучшее из конкурирующих объяснений? Надо сравнить успешность освоения нового навыка с одной стороны имеющими биологическое преимущество и ничего более, с другой – имеющими биологическую уязвимость и конкурирующими с первыми или даже с «обычными людьми» полностью за счёт техник имени Демосфена? Так вот, оказывается, что вторые устойчиво опережают первых на избранном поприще и, соответственно, вместе с «техникой» становятся идеалом для подражания «всех», когда это поприще делается общим или обязательным. И наоборот – биологическое преимущество ничего не даёт, если вдруг общество отказывается от соответствующих орудий социального труда.

Например, религиозность опирается на очевидные биологические склонности и даёт преимущества в чисто дарвиновском смысле. Какую бы религию народ не исповедовал, верующая часть всегда обладает существенно большей детностью, чем светская; чем выше религиозность семьи, тем в среднем выше репродуктивный успех, и т.д.

«Данные по 82 странам мира показывают, что даже с учётом доходов и образования верующие имеют в среднем больше детей, чем люди, безразличные к религии. По данным исследования World Values, проведённого в 82 странах, люди, посещающие религиозные мероприятия более одного раза в неделю, в среднем имеют 2,5 ребенка, раз в месяц — 2,01, никогда — 1,67. Чем ортодоксальнее религиозная организация, тем выше рождаемость: у амишей, гуттеритов и харедим в среднем вчетверо больше детей, чем у неверующих

Был бы верен первый подход, «ген религиозности» давно бы покорил человечество. Что и предполагается исследователями, считающими, что специфических социальных факторов, отделяющих человеческую историю от биологической эволюции, нет, и что первая может быть понята также как и вторая, через изменения телесной организации индивидов, конкуренцию и отбор. стоящими на соответствующих позициях.

На деле мы видим прямо противоположное. По мере успехов секуляризации и просвещения, по мере того, как церковь оказывается отделённой от государства, а школа от церкви, религиозность слабеет до такого уровня, что в 9 европейских странах уже близка к вымиранию. Причём моделирование показывает, что динамика вымирания религиозности сравнима с такой же у вымирающих языков, которые перестают использовать, когда владение данным языком не даёт преимуществ, и переходят на язык, связанный с более высоким статусом. Как только религиозная вера делается частным делом индивида, перестаёт культивироваться обществом, то «биологический механизм» распространения – через повышенный репродуктивный успех не компенсирует ослабления механизма социальной трансляции.

То есть механизмы социальной трансляции пересиливают биологические; как только религиозные предрассудки оказываются «отключены» от тех механизмов социальной трансляции, которыми воспроизводились ранее, их распространение сокращается вопреки биологическому преимуществу их носителей, с перспективой полного вымирания в будущем.

К слову, это не единственный случай, когда формообразующее влияние на поведение социальных факторов извне и биологических детерминантов «изнутри» не сонаправленно, не работает сопряжено, а «сталкивается» друг с другом. Во всех этих случаях социальное пересиливает. Так, недавно показана культурная относительность базовых эмоций, традиционно считавшихся «биологической» универсалией (наиболее на этом настаивал известный этолог И.Эйбл-Эйбесфельдт). Или, скажем,

— человек более управляем словом, чем непосредственной стимуляцией;

— эмоции, испытываемые в коллективе, сильней однотипных индивидуальных переживаний;

— психическое в ряде случае сильнее физиологии;

— ну и конформизм с уступчивостью, помянутый выше.

А вот обратных случаев я как-то не знаю.

Другой пример – в неонацистских группах на первых ролях и среди активистов аномально много людей «неправильного» национального или расового происхождения или по внешнему виду, роду занятий и пр. «прямо противоположных» идеалу истинного арийца. Поэтому есть все основания предпочесть второе объяснение, связанное с изобретением орудий социального труда. Или чем болезненней процедуры инициации при приёме в некое братство, вроде элитных американских университетов, чем труднее студенту было это перенести, тем больше потом он ценит принадлежность к сообществу выпускников и готов вкладываться ради общих интересов. Тем более что оно превосходно соответствует общеэволюционному принципу гандикапа, как и основанному на примате стабилизирующего отбора над движущим, почему уязвимость в одной частной сфере выступает маркёром повышенной жизненности во всём прочем, коль несмотря на это особь живёт и размножается.

Примечания:

[1] В.Н. Тутубалин с соавт. (1998) исследовал «генерации первопроходцев» на примере такого поприща, как математическое моделирование (в основном взаимодействия популяций) в теоретической экологии. Каждая следующая из них адаптировала фундаментальное знание, созданное «отцами-основателями», ко всё более частной задаче. Им же предложена удачная градация субъектов последовательной смены «первопроходцев» — пророки — апостолы — приходские священники.

[2] Вот гротескный пример такой «коллективистской реакции» в Брест-Литовске 1701 года. Некий шляхтич Скальский понял, что лучше зарабатывать деньги, вкладываясь в евреев-финансистов, чем самому выжимать их из крестьян. Он нашёл Сороса того времени – Юдку Израеловича, бедного, но крайне талантливого по части спекуляций, и тот приумножил его состояние. Что вызвало крайнее неудовольствие кагала, из рук которого уходил выгодный ссудный бизнес. Да и прежние клиенты переходили к новому финансисту, сам он быстро набирал административный капитал, ведь среди его клиентов были представители знати, власти, и закона. Тут под угрозой оказывались средства, уже одолженные кагалом на проведение различных коммерческих операций и под разными предлогами не возвращаемые.

Выскочку решили убить. Сперва пытались нанять для этого бедных шляхтичей, но Скальский пригрозил им, и они струсили. Тогда Юдку ликвидировали сами члены кагала: развлекая (и отвлекая) его вежливыми речами, местные богачи прошли с ним до моста, а там на Юдку набросились разорённые им бывшие члены кагальной элиты. См. «Печальная судьба финансиста Юдки Израеловича». Как-то так (говорит данная точка зрения) было примерно на всех поприщах, включая научные открытия и технические изобретения.

[3] То же самое – ученик учителя, мастера, студент – научного руководителя и пр.

[4]«Тенденция к сглаживанию признаков полового диморфизма, связанных с общей грацилизацией тела, прослеживается в настоящее время в современном обществе повсеместно. Причина тому — последствия изменения образа жизни, воздействия экологических (прежде всего антропогенных) факторов и экономических факторов. Снижение уровня полового диморфизма отражается не только на конституции, но также на гормональном статусе, особенно на соотношении половых гормонов, экстрогенов и андрогенов. …

Снижение гендерной специфичности отмечается и в психологической сфере. Увеличение количества «эстргоненичных» мужчин и «андрогничных» женщин интерпретируется как адаптация к современным условиям цивилизации».

Е.Н.Хрисанфова, 2003. Констуционология.// Антропология. Учебник. М.6 изд-во ВЛАДОС, с.173-216.

[5]всё более новых и за всё меньший срок, ведь история ускоряется