Недавно «Спiльне» публиковала статью Стивена и Хиллари Роузов «После Дарвина» в переводе Дм.Райдера. Она интересная, её утвердительную часть всяко рекомендую, в продолжение и развитие критики Гулдом-Левониным «Панглоссианской доктрины». Однако она не без «бочка», как персик после базарного дня.

Справедливо показывая научные огрехи геноцентризма с биологизаторством, и роль таких «однониточных» объяснений, в поддержании предрассудков вроде расизма¸ социального и простого, при современном капитализме, авторы сильно грешат против истины, выставляя Дарвина сторонником всего этого. Понятно, откуда идёт побуждение так натягивать сову на глобус: из распространённой логической ошибки типа:

— Вы несправедливы к N***!

— Так что я, молиться на него должна???!!!

Т.е. поскольку сторонники атакуемых идей стараются представить, что «Докинза — это Дарвин сегодня»[1], Роузы сглупа (или спроста) поверили и среагировали. Хотя можно было и поинтересоваться, каковы были взгляды (или поступки) великого эволюциониста. См. об этом в воспоминаниях К.А.Тимирязева, видевшегося в Дарвиным лично (он же — единственный русский учёный, которого Дарвин цитировал).

««В том, что он говорил, не было ничего старчески елейного, поучающего, напротив, вся речь сохраняла бодрый, боевой характер, пересыпалась шутками, меткой иронией и касалась живо интересовавших его вопросов науки и жизни. Не было в начале беседы и тех обычных даже в среде образованных европейцев расспросов: «Не правда ли, у вас в России очень холодно и… очень много медведей?» Только на вопрос жены: «Чего вам предложить, чаю или кофе?» – он поспешил ответить за меня:

«Конечно, кофе. Разве русскому можно предлагать нашего чая», доказывая тем, что до него дошел наш ходячий русский предрассудок, будто в Европе нет такого чая, как в России, – предрассудок, в доброе старое время пояснявшийся тем, что «чай моря не любит», а теперь уже неизвестно чем.

Зато, когда разговор наш перешел на серьезные, научные темы, он тотчас принял чисто английский характер. Узнав, что я занимаюсь физиологией растений, он сразу озадачил меня вопросом: «Вы, конечно, почувствовали себя очень странно, очутившись в стране, в которой не нашли ни одного ботаника-физиолога?» Только истый англичанин, гордо сознающий все достоинства своей нации, может так откровенно, так беспощадно говорить и об ее недостатках, зная, что это – единственное средство от них избавиться.

Когда мы вернулись домой, подоспел кофе, и беседа приняла более общий характер. Известно, что вторую половину дня Дарвин вынужден был уделять отдыху, и в это время жена читала ему вслух, по большей части романы, как он сам признавался, не особенно высокого качества, лишь бы они оканчивались счастливо. Но порой делалось исключение в пользу чего-нибудь более серьезного. На этот раз возле него на столе лежала известная книга Макензи Уоллеса о России. Должно заметить, что, несмотря на пятнадцать с лишком лет, прошедших со времени освобождения крестьян, многие в Европе еще не могли забыть этой мирной революции освобождения 20 миллионов да еще с землей, особенно когда пришлось сравнить его с последовавшим позднее только после кровопролитнейшей борьбы освобождением негров в Америке.

Дарвин во время своего кругосветного плавания научился всей душой ненавидеть рабство, и это подавало ему повод (да и ему ли одному?) видеть будущее русского народа в самом розовом свете. Другой вопрос, который его интересовал, – начинавшая пробиваться в России свобода мысли. «Общество, в котором так широко распространены такие книги, как «История цивилизации» Бокля (факт, также, вероятно, заимствованный у Макензи Уоллеса), где свободно читают книги Лайеля и его (Дарвина) «Происхождение человека», – говорил он, – уже не может вернуться к традиционным воззрениям на коренные вопросы науки и жизни».123

Еще раз простившись, он ушел, чтобы прилечь отдохнуть, но вскоре к общему удивлению снова вошел в комнату со словами: «Я вернулся, чтобы сказать вам два слова. В эту минуту вы встретите в этой стране много глупых людей124, которые только и думают о том, чтобы вовлечь Англию в войну с Россией, но будьте уверены, что в этом доме симпатии на вашей стороне и мы каждое утро берем в руки газеты с желанием прочесть известие о ваших новых победах».

Эти слова можно оценить только в их исторической перспективе. А для этого надо сделать маленькое отступление на тему об английских либералах и русских патриотах. Нужно припомнить, что незадолго перед тем пало либеральное министерство Гладстона, и дальновидные истинно русские патриоты с Катковым во главе приветствовали появление у власти консервативного министерства в уверенности, что оно отнесется сочувственно к уже ясно вступившему на путь реакции русскому правительству. Помнится, в «Московских Ведомостях» не стыдились называть «vieux ramolli» [«старик, выживший из ума»] того, кого весь свет уже прозвал «великим стариком».

Но в этом vieux ramolli проснулся прежний лев – тот Гладстон, который когда-то выступил со своим обличением против «короля-бомбы», расстреливавшего свои города, гноившего в отвратительных тюрьмах людей, которым Неаполь позднее воздвиг памятники на своих площадях, и этим обличением сумел привлечь симпатии всей Европы на сторону итальянского народа, боровшегося за свое освобождение. На этот раз боевым кличем Гладстона были «болгарские ужасы». Он призывал английский народ забыть свою вековую подозрительность к русскому правительству и протянуть руку русскому народу, готовому прийти на помощь угнетаемым. Движение приняло небывалые даже в Англии размеры, но любезные сердцу Каткова консерваторы остались у власти. Остальное хорошо известно. Дизраэли толкнул Россию в никем не поддержанное единоборство, а затем в согласии с «честным маклером» (другим идолом Каткова) сумел вырвать у победителей доставшиеся ценой таких жертв плоды победы.

Слова Дарвина означали только то, что он стоял на стороне «великого старика», а не его торжествующих противников125. Отрадно вспомнить, что в стране, на которой мысль охотно отдыхает всякий раз, когда, как говорится, «за человека становится страшно», что в этой стране сочувствие ее величайшего мыслителя, как и ее величайшего государственного человека, в годину испытаний было на стороне русского народа. Вдвойне отрадно вспомнить об этом в настоящую минуту, когда вновь возникает надежда на entente cordiale [дружественное соглашение] двух народов, в эту минуту, когда русский народ не мечтает уже об освобождении других народов – до того ли ему! – а сам судорожно бьется, отстаивая свое право на простое человеческое существование126. Приведенные слова были последние, которые я слышал от Чарлза Дарвина. Когда он ушел, мистер Фрэнсис предложил мне пойти посмотреть его кабинет. Благодаря фотографии она теперь также хорошо известна – эта маленькая комната с обычным камином, самым простым письменным столом посредине и небольшой кушеткой, которой пользовался неутомимый труженик, когда его одолевал неумолимый недуг».

«…Когда поднялся со своего места следующий оратор, которому было предоставлено отвечать на предшествующие тосты, но залу пробежал шепот невольного изумления. Казалось, это был сам автор «Происхождения видов», и именно он, каким он изображен на современных появлению книги портретах, а не тот величавый старец с седой бородой, каким Дарвин останется навсегда в памяти потомства благодаря лучшим позднейшим портретам и их бесчисленным фотографическим воспроизведениям. Тот же громадный выпуклый лоб, те же глубоко впалые добрые глаза с торчащими над ними щеткой и будто сурово насупленными бровями.

Такое поразительное сходство мне редко случалось встречать; я думал сначала, что мне могло так показаться издали, но на следующий день, когда привелось видеть его вблизи и говорить с ним, первое впечатление еще более подтвердилось. Это был старший из сыновей Дарвина, Вильям, и если профессор Аррениус был прав, упомянув в своей речи, что сэр Джордж Дарвин своими блестящими научными трудами является наглядным примером наследственности в сфере умственного труда, то Вильям обнаружил ее влияние не только в своей внешности, но и в очаровательной простоте и добродушном юморе своей речи, которые невольно напоминали отца тем, кто его знал, а на всех присутствовавших произвели самое приятное впечатление, так как речь неоднократно прерывалась дружным смехом и аплодисментами.

Кто же такой этот мистер Вильям Дарвин? Просто a private gentleman [частное лицо]39. Я так и не мог узнать от своих соседей каких-нибудь биографических подробностей. Говорили, что он, кажется, был банкиром, а теперь ему уже много за семьдесят лет. Тем замечательнее была эта речь; в ней В. Дарвин начал со слов своего отца Гукеру, которому предстояло говорить где-то спич, «что он сожалеет его от всей души и что у него у самого от одной мысли о чем-нибудь подобном продирает мороз по коже». Затем он пояснил, что перед таким собранием ученых со всех концов мира не ему говорить об ученых заслугах отца; он будет говорить о нем, как о человеке, каким он знал его с самого раннего своего детства.

«Той чертой его характера, которая всего ярче запечатлелась в моей памяти, было какое-то напряженное отвращение или ненависть ко всему сколько-нибудь напоминавшему насилие, жестокость, в особенности рабство. Это чувство шло рука об руку с восторженной любовью, с энтузиазмом к свободе, к свободе ли личности или к свободным учреждениям. Помню, еще в раннем детстве, как, узнав, что один знакомый ему gentleman farmer [фермер-джентльмен] морит голодом своих овец, он – совершенно больной и всегда заботившийся о поддержании лучших отношений с соседями – обошел весь приход, убеждая подать общую жалобу судье, вследствие чего жестокий фермер был притянут к суду и осужден.

Другой эпизод относился к более позднему времени и лично ко мне. Во время суда над губернатором Айэром40 я приехал в Даун из Саутгэмптона и, рассказывая о митинге, собиравшемся в этом городе в защиту Айэра, позволил себе презрительное замечание о комитете, требовавшем над ним суда. Это вызвало со стороны отца взрыв страшного негодования, закончившийся словами: «Так и убирался бы ты в свой Саутгэмптон».

Быть может, многие уже забыли этот эпизод недавней английской истории. Губернатор Айэр, прозванный «английским Муравьевым», прославился жестоким усмирением восстания на Ямайке. Английское общественное мнение разделилось по этому поводу на два лагеря: либералы требовали суда над ним, консерваторы предлагали его наградить. На чьей стороне был Дарвин, видно из рассказа, но не мешает припомнить, что прекраснодушный Карлейль не только был сам за «Муравьева», но и своим авторитетом оказал давление на Рёскина, всегда такого гуманного и справедливого.

[«Бульдог Дарвина», Томас Гексли, занял ту же позицию — как почитаемый Дарвиным Дж.Стюарт Милль. Прим.публикатора.]

Но на другое утро ни свет ни заря он уже сидел у моего изголовья и говорил, что очень сожалеет о том, что так вспылил, что всю ночь глаз не сомкнул, и не ушел до тех пор, пока не успокоил меня своими ласковыми словами.

Его политические убеждения всего лучше характеризуются тем восторгом, с которым он всегда отзывался о Джоне Стюарте Милле и Гладстоне».

К.А.Тимирязев. «У Дарвина в Дауне», «Дарвиновские торжества в Кембридже 1909 г.»// Наука и демократия. Сб. статей 1904-1919 гг. Л.: Прибой, 1926.

Известно, что на присланный ему Голтоном опросный лист в графе: «Какой вы политической партии?» Дарвин ответил: «Либерал или радикал». Как пишет историк науки Патрик Тор,

«Дарвины были «whigs» — либералы-прогрессисты, выступающие против рабовладения и, в сущности, против всех связанных с принуждением действий власти, которые Англия применяла к миру или имущий класс к обществу. Сам Чарльз Роберт Дарвин защищал равенство прав наследования для младших детей в семье и выступал против неомальтузианской или спенсерской логики устранения в результате конкуренции самых бедных, в пользу которых он руководил частным обществом взаимопомощи. Для Дарвина этика цивилизованного человека измеряется его степенью альтруизма, помощью слабым, применением его безмерного сочувствия и способности распознавания в другом человеке чувствующей личности, способной, подобно ему страдать и радоваться. Безусловно, это скорее этический горизонт, чем политический, но основанный на натуралистическом материализме, мощь и теоретические возможности которого ещё не полностью оценены».

Источник Юманите

Добавлю, что Дарвин был прогрессистом, поскольку жил в ту эпоху, когда либерализм был революционен, ещё что-то делал для освобождения людей, политического и даже социального. Сегодня, увы, те же самые либеральные взгляды (идеи, декларации) работают на реакцию, что мы и видим в том числе в материале Роузов.

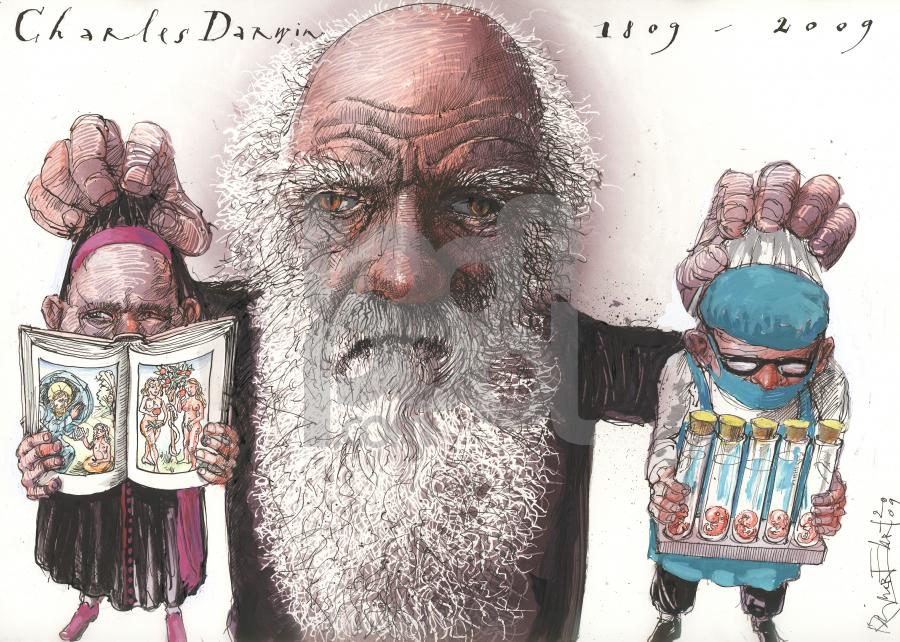

А так соглашусь с еретической мыслью г-на Куприянова, выраженной в юбилейной статье «Дарвин: пора прощаться?». Негоже использовать классика как икону, подкрепляя суждения его авторитетом — даже чисто научные, мировоззренческие уж тем более. Он жил так давно, в настолько другом мире, и плод его гения — теория эволюции — настолько развилась за прошедшее время, что всякая аргументация «от Дарвина» чисто манипулятивна и притянута за уши. Познание того времени уже не связано преемственностью с нашей наукой, мнения самых гениальных тогдашних учёных о мире и человеке не могут быть нам примером и поучением — они люди своего времени, которое кончилось. В отличие от революционеров и общественных мыслителей: общество осталось тем же

Примечание.

[1]что, безусловно не соответствует действительности, даже СТЭ — лишь часть дарвинизма, идеи Гамильтона-Уилсона-Докинза тем более.

«В нынешнем варианте эволюционной теории (будем его для краткости называть СТЭ) можно, образно говоря, выделить «правый и левый фланг дарвинизма».

«Правый фланг» — это классический «майровский» вариант СТЭ. Представители «правого фланга» отдают явное предпочтение приспособительной гибкости «ветвей» перед филогенетической «косностью» «ствола» эволюционного дерева, то есть изменчивость приспособительных реакций индивидов и вариативность специализации «ветвей» филогенетического древа здесь оказывается важней филогенетической устойчивости типа. Или, иначе, «на правом фланге» эволюционной теории априори предполагается примат гибкости частных адаптаций перед филогенетической устойчивостью адаптаций широкого значения и их направленным развитием в некотором ряду прогрессивных изменений.

В силу такой познавательной позиции «правый фланг дарвинизма» можно рассматривать как теорию «эгоистического индивидуализма» субъектов и процессов эволюции в противоположность системно-иерархическому взгляду на первые и вторые. Тогда социобиология и эволюционная психология будут «ультраправым» или, точней, «либертарианским взглядом на эволюцию», так как здесь независимым субъектом последней, имеющим собственную отдельную эволюционную судьбу, и эгоистически/оппортунистически приспосабливающимся к среде обитания, оказываются уже не виды и популяции, а особи или даже гены.

«Левое крыло» эволюционизма образуют теории, отдающие примат филогенетической косности «общего» ствола по сравнению с «адаптивной гибкостью» «ветвей». Наиболее известные представители – теория стабилизирующего отбора И.И.Шмальгаузена и эпигенетическая концепция эволюции Шишкина-Уоддингтона, основанная на эффекте Болдуина – генокопировании адаптивных модификаций, возникающих в рамках прямого приспособления.

Наиболее важным моментом эволюции здесь оказываются не частные адаптации к среде, а выработка устойчивости «типа», системного целого объединяющего соответствующие частные элементы и способного воспроизводить собственный «план строения» в широком диапазоне средовых или внутренних (онтогенетических, внутрипопуляционных) шумов. Плана строения здесь – это архетип надтаксона для макроэволюции или специфический паттерн популяционной организации вида для микроэволюции.

В обоих случаях наиболее важно то, что «обручи» соответствующей структуры, морфологической или популяционной, накладывают «удобные системе ограничения» на «эгоистичное» поведение её элементов – особей или переносимых особью генов (а также процессов реализации генов в онтогенезе). Они же координируют перемещение и взаимодействие элементов так, что их поведение из независимого становится кооперативным, и смысл этой кооперации в том, чтобы устойчиво воспроизвести видовой тип популяционной структуры в биотопических предпочтениях и социальных контактах особей, или видовой (родовой, семейственный) морфотип, устойчиво воспроизводимый в нормальном онтогенезе. Первый в этом плане не хуже второго: его воспроизведение также устойчиво в широком диапазоне внутренних «напряжений» системы и средовых шумов, её забуференность достигается также за счёт внутрисистемных регуляций и т.п.

То есть к «левому флангу» эволюционизма относится и мой «морфологический подход» к популяционной системе, который трактует её структуру как динамическое образование, не статичное, но ежесекундно воспроизводимое вновь и вновь во взаимодействиях особей, словно пламя свечи. И угасающее подобно пламени, если эти взаимодействия выйдут вновь из некого оптимального временного режима и оптимального периода интенсивности. Точнее, (видо)специфический паттерн популяционной структуры при выходе режима воспроизводства за пределы креода, обеспечивающего устойчивость последнего, не угасает, а дестабилизируется и рассыпается, но от этого популяционная организация не делается менее «типологической» и «морфологической» в смысле инвариантности архетипических черт и возможности классификации типологическим методом по Г.Ю.Любарскому. Кроме того, сюда же относятся и все номогенетические теории эволюции (которые оказываются как бы «ультралевыми»).

Поэтому с точки зрения теорий «правого фланга» более быстрая скорость эволюции и более радикальные преобразования эволюционирующей структуры в прогрессивную сторону требуют более жёсткой конкуренции и более интенсивного движущего отбора. С точки зрения теорий «левого фланга» всё точно наоборот – прогрессивная эволюция требует менее жёсткой конкуренции, нарастающей автономизации эволюционирующей системы (=большую возможность прямого приспособления, когда средовые изменения влияют на индивидов не непосредственно, а через изменения популяционной структуры/социальной среды, и индивиды приспосабливаются в основном ко вторым).

Как писал по этому поводу И.И.Шмальгаузен:

«И в наших культурах, и в естественных условиях, острая конкуренция ведёт к более или менее значительному истощению и снижению плодовитости всех особей, а не только к элиминации более слабых. В наших культурах, например, чрезмерно густые посевы и посадки связаны, поэтому, со снижением урожайности. Более истощёнными оказываются часто в этих условиях именно те особи, которые по своей наследственной природе являются наиболее плодовитыми. Это ведёт к отбору на меньшую плодовитость и, следовательно, к вырождению сорта.

В естественных условиях перенаселение и интенсивная конкуренция также ведут иногда к уменьшению плодовитости, но, главное, они всегда ведут ко всё более узкой специализации, связанной с более экономным использованием жизненных средств. Такая специализация закрывает, однако, перед организмом возможность развития в направлении широкой прогрессивной эволюции.

Поэтому и в естественных условиях более мягкие формы конкуренции и формы пассивного соревнования особей имеют известные преимущества. Они не только благоприятствуют жизни вида, но и определяют более широкие пути его прогрессивной эволюции» (Проблемы дарвинизма. М.: 1992).

Наличные факты подтверждают правоту данной точки зрения и неправоту противоположной ей. Соответственно, представители «левого фланга дарвинизма» рассматривают объекты (или предметы) эволюционных изменений как структуры, «правого фланга» — как признаки. Различия между первым и вторым отлично описаны у В.Г.Черданцева, «Пух и кролик».