в продолжение темы, что общего между средневековыми коммунам коммунами и коммунизмом другими

«Круги равных» и «вертикали власти»

Содержание

- 1 «Круги равных» и «вертикали власти»

- 2 Преимущества социального равенства

- 3 Как сохранить равенство при превышении «числа Данбара»?

- 4 Специфика человека в освоении новых занятий: «техники им.Демосфена»

- 5 «Вертикали власти»: как они меняют людей, как «круги равных» им противостоят?

- 6 Прогресс как экспансия «кругов равенства» и умаление «вертикалей власти»

- 7 Отто-Герхард Эксле по гильдии и коммуны

Огрублённо, человеческий социум структурируется двумя типами отношений. Первый можно назвать «круги равных»: эгалитарные общности, в которых в полной мере проявлена природная склонность людей к кооперации, равенству и взаимной солидарности. Эгоизм здесь создаётся специально (стимулировать специально экономически или провоцировать отчуждённостью людей друг от друга) и, чтобы он проявился, надо приложить усилия, «людская натура» здесь (!) этому сопротивляется. См. «Животное и человеческое, расчёт и равенство».

Соответственно, здесь радикально иные[1] отношения к собственности — ценится не владение вещью, не скопление вещей у себя, а возможность дать часть другим, когда те нуждаются. Люди здесь привязаны к людям, а не к вещам, как в «развитых странах»:

«Дети «диких» народов, пишет Г. Шурц, гораздо раньше, чем дети европейцев, приобщаются к труду, потому что умственное развитие «дикаря», по его мнению, останавливается, а европейский ребенок продолжает и дальше развиваться, так как ему предстоит решать более сложные задачи (116, 90).

Трудно придумать что-либо более далекое от истины. Папуановогвинеец — мастер на все руки: работает на огороде, ловит рыбу, строит хижину, лодку, изготовляет орудия труда, утварь, одежду, украшения, знает обряды, мифы, предания и т. д. Американский этнограф Д. Уайтинг был зачислен в племени квома в разряд детей, да и от них он часто слышал: «Ты не знаешь», «Ты не умеешь» (736, 23). Вероятно, в таком же положении оказался бы и Г. Шурц.

Большое внимание при воспитании детей уделяется нормам социальной жизни. Готовя пишу на костре, дети не забывают о своих друзьях — они ставят для них ещё один глиняный горшок на костер. Однажды к мальчику четырех-пяти лет пришел «в гости» его друг-ровесник, и «хозяин» не угостил его тем, что он сам ел. Бабушка сделала ему выговор (377, 280). Мальчик не поделился с кем-то чем-то вкусным. Ему говорят: так нельзя, что люди о тебе скажут; ты женишься, у тебя будет семья, а тебе никто не поможет на огороде (там же). Скупость в детях нс одобряют, за нее могут даже наказать. Отец говорит сыну:

«Накорми всех, кто ни придет в твой дом… Научись давать пищу сейчас и давай после того, как я умру. Иначе ты будешь голоден, а так тебя везде накормят. Давать пишу — это хорошо».

Подобного рода указания дети слышат на каждом шагу. У сына в руках два банана, рядом с ним — его друг. Отец говорит сыну: «Дай ему один банан». Сын отвечает: «Не дам». Отец: «Дай!» Сын: «Не дам, это мои бананы».

Отец отодрал сына за уши, а потом заметил:

«Если ты будешь скупым, никто не поможет тебе на твоих огородах» (там же, 290).

Всё время говорится о помощи в работе на огороде. Дети хорошо усваивают обычай гостеприимства и подчас делают замечания взрослым, если они уклоняются от выполнения этого обычая. Отец на просьбу пришедшего к нему за чем-то соседа отвечает:

«Не могу дать, у меня нет».

Сын поправляет его:

«Ты забыл? У тебя гость» (там же, 291).

Детей учат: не бери чужого; не говори плохо о друзьях; если тебе что-либо в ком-либо не нравится, промолчи; если кто-либо станет тебя высмеивать, «сделай вид, что ты не слышал» (там же, 288)».

Бутинов Н.А., 2000. Народы Папуа Новой Гвинеи: от племенного строя к независимому государству. СПб.: «Петербургское востоковедение». С.86-87.

Преимущества социального равенства

Преимущества социального равенства

В малых группах (до 120-150 чел.) «круги равных» формируются автоматически, за счёт «бессознательной социальности» нашего вида, и поддерживаются тем, что используют преимущества социального равенства. Особенно малоосознаваемое сейчас — что всякая личностная разнокачественность людей (их индивидуальный талант или отсутствие всяких талантов) ярче всего проявляется в обществе максимального (т. е. имущественного) равенства, где условия жизни, форма одежды, практики досуга и пр. примерно одинаковы, где сложно создать искуственную разнокачественность, связанную с вещизмом, модой и пр.

Что хорошо видно в книге Н.А. Бутинова (op.cit.) — когда хозяйственная жизнь у всех примерно одинакова, собственность общественная, а имущества во многом общие (во всяком случае, не накопишь богатств — их учат раздавать при первой просьбе), ярче всего проявляется индивидуальный талант. Один умеет рассказывать мифы, складывать песни или вырезать красивые скульптуры, другой нет, у одного хорошо родится ямс и ловится рыба, у другого нет, и с этим ничего не поделаешь.

Так выдвигаются «больше люди», которых слушаются только из-за их авторитета, без какого-либо аппарата принуждения и не в ожидании больших раздач с их стороны (естественно, там, где первобытное общество ещё не сменилось предклассовым). То же знает и всякий служивший в армии — когда все одинаково одеты и живут по одному расписанию, личная разнокачественность видна очень чётко, выделиться легче всего, во-первых, на фоне коллектива таких же, поэтому коллектив — обязательное условие развития индивидуальности, которую в одиночку не создашь; во-вторых, там, где социальная среда однородна, т.е. существенно равенство — политическое, а лучше и социальное, и материальное.

Поскольку таланты распределяются среди людей равномерно, и не связаны специфически с нацией, полом и социальным слоем, всякое неравенство уменьшает общую сумму талантов, которую данное общество может задействовать для собственного прогресса и процветания. Если бедняков рассматривают лишь как «рабочие руки», женщин — как «тело» или «кухарку», негров — спортсменов и музыкантов, евреев — «торговцев-бухгалтеров», в лучшем случае как просто «мозги», то подобное общество неравенства само себя обкрадывает, оставляя нереализованной большую часть своего интеллектуального потенциала.

В условиях социального равенства неиспользованная часть задействуется, бывшие «частичные люди» становятся полноценными личностями. Чем объясним в том числе исключительный прогресс науки, техники и производительности труда в СССР 1930-50-х гг., при не лучших материальных условиях и технической базе. Поэтому главный критерий демократии — отсутствие антропологческого различия между управляющими и управляемыми. Как это было в СССР, ГДР и других странах «советского блока»;

Второй «плюс» вызван взаимопомощью и кооперацией в «кругах равных», с естественно возникающим побуждением наказывать «обманщиков», поддерживать «слабых» и удерживать «сильных» (стремление к равенству). Подобная ситуация возникает, если группа (и взаимодействия в ней) структурированы так, что её члены по умолчанию воспринимают себя как равных, когда мало что в работе и жизни сообщества препятствует этому толкованию (приходящему на ум в первую очередь — т. н. «неосознаваемая социальность» нашего вида). А если препятствия и возникают — как внутренние, так и внешние, созданные обстоятельствами, они преодолеваются разными вариантами кнута и пряника. Тогда индивидуальные способности и ресурсы складываются, а не вычитаются, две головы работают за троих, четверо рук — за семерых.

Сейчас это интенсивно изучается нейробиологами в рамках т.н. «нейроэкономики», а гг.предприниматели уже учатся извлекать свою выгоду из естественной тяги людей к социальному равенству.

Скажем, убрав обычную иерархию в корпорации, исключая неравенство, связанное с разностью статуса (оставив лишь фундаментальное различие между собственниками и работниками), можно сильно повысить производительность, особенно там, где труд может быть интересным и творческим. Такие компании появляются в США, Бразилии и пр.

«Gore Associates — частная, распоряжающаяся многими миллионами долларов компания высоких технологий, базирующаяся в Ньюарке, штат Делавэр. Gore производит водонепроницаемую ткань Gore-Tex, а также нитки для чистки зубов Glide , специальные изоляционные покрытия для компьютерных кабелей и целый ассортимент сложных специальных картриджей, мешочных фильтров и трубок для автомобильной, полупроводниковой, фармацевтической и медицинской промышленности. В Gore нет титулов.

Если вы попросите у любого работника компании визитную карточку, то увидите в ней только его имя и ниже — слово Associate, независимо от того, сколько денег он зарабатывает, или какая ответственность на него возложена, или как долго он работает в компании. У людей нет боссов, у них есть попечители (руководители), которые следят за интересами компании. Нет устава организации, бюджетов и замысловатых стратегических планов. Зарплата устанавливается коллегиально. Штаб-квартира компании представляет собой малозаметное, непритязательное здание из красного кирпича. Административные офисы — это простые, скромно обставленные помещения вдоль узкого коридора.

По углам здания Gore, как правило, располагаются конференц-зоны и свободные пространства, так что никто не может сказать, что у кого-то более престижный офис. Когда я посетил одного из «партнеров» Gore, Боба Хена, на одном из заводов компании в Делавэре, я безуспешно пытался выяснить его настоящую должность. Я подозревал, поскольку мне его рекомендовали, что он был одним из членов высшего руководства компании. Однако его кабинет не был больше, чем у кого-то еще. Его визитка обозначала его как «партнера». Похоже, у него не было секретарши, во всяком случае, я ее не видел.

Одет он был так же, как все. Когда я продолжал упорно настаивать на своем вопросе, он сказал, широко улыбнувшись: «Я тут на всех фронтах».

Короче говоря, Gore — это очень необычная компания с ясной и четко выраженной философией. Это крупная, укрепившаяся компания, которая пытается вести себя как объединение малых начинающих предпринимателей. По всем параметрам эта попытка увенчалась невероятным успехом. Как только бизнес-эксперты начинают составлять список лучших американских компаний-работодателей или как только консультанты начинают вести речь об американских компаниях с лучшим менеджментом, Gore тут же попадает в списки или упоминается. Уровень текучки кадров в компании составляет примерно треть от среднего уровня по отрасли. Она была непрерывно прибыльной в течение тридцати пяти лет. Уровень роста объемов производства и инноваций такой, что могут позавидовать все остальные. Gore удалось создать идеологию малой компании, такую заразительную и прилипчивую, что компания безболезненно пережила свое восхождение до оборотов в миллиарды долларов и тысяч сотрудников. Как им это удалось?Помимо прочего, они придерживались «правила 150″. Уилберт (Билл) Гор, ныне покойный основатель компании, разумеется, не был под более сильным влиянием идей Робина Данбара, чем гуттериты. Так же как и они, он, похоже, столкнулся с этим принципом на основе проб и ошибок.

«Мы снова и снова приходили к выводу, что все шло не так после увеличения численности группы свыше 150 человек, — рассказывал он корреспонденту несколько лет назад, — поэтому штат работников одного завода численностью 150 человек стал целью компании».

В том, что касается отделения предприятия, занятого электроникой, это означало, что ни один из заводов не строился большей площадью, чем 4,5 тыс. кв. м, поскольку почти невозможно разместить более 150 человек в здании такого размера.

«Люди постоянно меня спрашивали, как я осуществляю долгосрочное планирование, — говорит Хен, — на что я отвечал, что это очень просто. Мы устраиваем на объекте 150 парковочных мест, и когда люди начинают парковать машины на газоне, мы понимаем, что пора строить новый завод».

Новый завод необязательно должен строиться где-то далеко. В родном штате Gore, Делавэре, например, компания владеет тремя заводами, которые расположены в зоне прямой видимости друг друга. Фактически у компании пятнадцать заводов в радиусе двадцати километров в Делавэре и Мэриленде. Здания различаются ровно настолько, чтобы придать им некий своеобразный стиль.

«Мы обнаружили, что автостоянка находится далеко от корпусов» — сказал мне Берт Чейз, один из давних «партнеров» компании, — надо идти через всю территорию, а это очень долго. Это все равно, что сесть в машину и проехать целых пять миль. Независимость повышается, когда у вас отдельное здание».

По мере расширения Gore в последние годы компания находилась почти в постоянном процессе разделения и повторного разделения. Другие компании наращивали бы существующий головной завод, или нарастили бы производственную линию, или организовали бы работу в две смены. Gore пытается разбить группы на все меньшие и меньшие отделения.

Когда я, например, посещал Gore, они только что разделили свое предприятие готовой одежды из ткани Gore-Tex на две группы, чтобы удержать число сотрудников ниже 150. В большей степени ориентированные на моду, предприятия по производству ботинок, рюкзаков и туристического снаряжения обретали самостоятельность, оставляя позади головные предприятия, которые выпускают униформу из ткани Gore-Tex для пожарных и военных.

Нетрудно заметить связь между этим видом организационной структуры и необычным, свободным стилем управления в компании Gore. Этот вид взаимосвязи в малых группах, который описывает [Робин] Данбар, представляет собой особый тип влияния окружающих: знать людей достаточно хорошо, чтобы беспокоиться об их мнении. Помните, он сказал, что рота — это основная единица военной организации, поскольку в ней меньше 150 человек и можно обеспечить выполнение приказов и пресечение дисциплинарных нарушений на основе личных связей и прямых человеческих контактов.

То же самое говорил Билл Гросс об общине гуттеритов. Трещины, которые появились в колониях гуттеритов и становились слишком широкими, — результат того, что связи между членами некоторых общин начинают ослабевать. Gore не нужны официальные структуры управления на своих небольших заводах (не нужны общепринятые уровни среднего и высшего руководства), потому что в таких малых группах личные отношения более эффективны.

«Влияние, которое мы испытываем, если неэффективно трудимся на заводе, если не обеспечиваем хороший доход компании, — влияние окружающих — невероятно действенно, — сказал мне Джим Бакли, давнишний «партнер» фирмы, — Это то, что вы получаете, имея небольшие команды, где каждый знает друг друга. Влияние окружающих гораздо сильнее, чем идея строгого босса, во много-много раз сильнее. Люди стремятся выполнить то, что от них ожидают. На более крупных производственных предприятиях традиционного размера вы можете ощутить аналогичное влияние. Но оно будет работать лишь в пределах некоего участка завода.

Преимущество завода компании Gore — в том, что каждый участок процесса конструирования, производства и сбыта той или иной продукции подлежит равноценному коллективному надзору. Я только что вернулся из Lucent Technologies в Нью-Джерси, — рассказывал Бакли, — это завод, где производят комплектующие для сотовых телефонов. Я провел день на их предприятии. У них там 650 человек. В лучшем случае их производственники знают пару человек из конструкторского отдела. И это все. Они не знают никого из отдела сбыта, из отдела рекламы, из научно-исследовательского отдела. Они не знают этих людей и не знают, что происходит у них на этих участках предприятия.

Влияние, о котором я говорю, — это когда люди из отдела сбыта живут в том же мире, что и производственник, и сбытовик, который хочет, чтобы о заказе клиента как следует позаботились, может пойти прямо в цех и сказать там кому-то из хорошо знакомых ему людей, что для него очень важен этот заказ. Вот вам два человека. Один старается хорошо изготовить продукцию, другой старается хорошо ее продать. Они говорят об этом на равных. Это влияние окружающих. В Lucent вы такого не увидите. Они отдалены друг от друга. В производственном отделе у них было 150 человек, они работали бок о бок и хотели в глазах окружающих быть самыми лучшими и самыми передовыми. Но это не выходило за пределы группы. Они никого не знали, помимо своего отдела. Если вы пойдете в кафетерий, там вы увидите небольшие группы людей. Однако это совсем другое».

То, что имеет в виду Бакли, — это преимущества единства, когда все в условиях сложного производства объединены общими связями. В психологии есть понятие, которое, как мне кажется, поможет объяснить то, о чем мы говорим, еще яснее. Это то, что Дэниел Вегнер, психолог из Университета штата Вирджиния, называет «трансактной памятью«. Когда мы говорим о памяти, то говорим не только о понятиях, впечатлениях и фактах, хранящихся в нашем мозгу. Огромный объем того, что мы помним, хранится вне нашего мозга. Большинство из нас намеренно не запоминают нужные номера телефонов.

Дэниэл М. Вегнер, фото с персонального сайта

Но мы запоминаем, где их можно найти — в телефонном справочнике или своей записной книжке. Или мы запоминаем номер 09, чтобы позвонить в справочную службу. Не каждый из нас знает и такие вещи, как столица Парагвая или какой-то другой малоизвестной страны. Зачем об этом думать? Гораздо проще иметь под рукой атлас. Но важнее то, что мы храним информацию в уме других людей. Влюбленные пары поступают так машинально.

Например, несколько лет назад Вегнер провел тест на особенности памяти с 59 парами, большинство из которых встречались не меньше трех месяцев. Половине из этик пар разрешили оставаться вместе, а половину разделили и свели с новыми, совершенно незнакомыми партнерами. Затем Вегнер попросил все пары прочесть 64 предложения, где в каждом было выделено одно слово, наподобие следующего: «Мидори — это японский ликер». Через пять минут, когда пары ознакомились с предложениями, их попросили записать как можно больше из того, что они запомнили. Можете быть уверены, что пары, которые знали друг друга, запомнили значительно больше пунктов, чем те, которые были не знакомы.

Д. Вегнер утверждает, что когда люди хорошо знают друг друга, они создают свою систему запоминания (систему транзактной памяти), основанную на принципе, кто лучше всего запоминает те или иные вещи[2].

«Развитие отношений зачастую понимается как процесс взаимного раскрытия, — пишет он, — При том, что было бы гораздо романтичнее обозначить этот процесс как взаимное личное откровение и принятие, его все-таки можно оценить и как необходимую предпосылку транзактной памяти». Транзактная память — это часть того, что мы называем близостью [понятно, что верное для любимых в той же степени верно и для товарищей]. Фактически Вегнер утверждает, что именно потеря этого типа совместной памяти делает развод таким болезненным.

«Разведенные люди, страдающие от депрессии и жалующиеся па когнитивную дисфункцию, могут на самом деле вести речь о потере своей системы внешней памяти, — пишет он. — Когда-то они могли обсуждать свой опыт, чтобы добиться взаимопонимания… Когда-то они могли рассчитывать на доступ к обширному хранилищу данных своего партнера, и это тоже уходит в небытие… Потеря транзактной памяти — это все равно что потеря части собственного разума».

В семье этот процесс обмена памятью еще более ярко выражен. Большинство из нас запоминают одновременно лишь часть ежедневных подробностей и историй нашей семейной жизни. Но мы подспудно знаем, где мы можем найти ответы на наши вопросы, — будь то супруг, знающий, где лежат ключи, или 13-летний сын, знающий, как обращаться с компьютером, или мама, которая помнит подробности нашего детства.

Возможно, важнее даже то, что мы знаем, кто должен отвечать за хранение вновь появляющейся информации. Вот как возникает экспертиза в рамках одной семьи. Подросток является семейным экспертом по компьютерам не только в силу того, что у него самая большая тяга к электронике или что он чаще всех пользуется компьютером, но еще и потому, что, когда поступает новая информация в отношении семейного компьютера, он автоматически становится ответственным за хранение такой информации.

Опыт ведет к новому опыту. Зачем мучиться, запоминая, как устанавливать программное обеспечение, если ваш сын всегда рядом и может сделать это за вас? Поскольку ментальная энергия ограничена, мы сосредоточиваемся на том, что у нас лучше всего получается. Женщина, как правило, становится «экспертом» в деле воспитания детей, даже в современной семье, где оба супруга заняты карьерой, поскольку ее изначальная забота о детях заставляет ее опираться на нечто большее, чем то, что может хранить в своей памяти об уходе за детьми мужчина. А затем женщина (часто неосознанно) становится еще и главной интеллектуальной опорой ребенка.

«Когда каждый человек принимает на себя признанную группой ответственность за конкретные задания и факты, то более высокая эффективность неизбежна, — утверждает Вегнер. — Каждая область знаний управляется меньшинством, способным к этому, и ответственность за эти области сохраняется во времени, а не эпизодически обусловливается обстоятельствами».

Когда Джим Бакли говорит, что работать в компании Gore — «это совсем другой опыт», он частично имеет в виду, что внутри Gore развита высокоэффективная транзактная память. Например, вот как один из «партнеров» Gore описывает тот вид «знания», которое возникает на маленьком заводе:

«Ты не просто знаешь кого-то. Ты их знаешь досконально — навыки, способности, увлечения. Вот что тебе нравится, вот что ты делаешь, вот что ты хотел бы делать и вот что у тебя получается особенно хорошо. Вот какой ты человек».

Этот «партнер» говорит о психологических предпосылках транзактной памяти: знать кого-то так хорошо, чтобы знать, что эти люди знают, знать их достаточно хорошо, чтобы быть уверенным в их знаниях по той или иной специальности. Это воссоздание на организационном уровне близости и доверия, которые присутствуют в семье.

Да, разумеется, если у вас компания, выпускающая бумажные полотенца или штампующая гайки и болты, вам это может быть неинтересно. Не каждой компании нужен такой уровень отношений. Но для компании высоких технологий, таких как Gore, положение на рынке которой зависит от способности к инновациям и быстрого реагирования на запросы требовательных клиентов, этот вид коллективной памяти чрезвычайно важен. Она делает компанию невероятно эффективной. Это означает, что взаимодействие упрощает циркуляцию новых идей и информации внутри компании, что обеспечивает ей достижение переломного момента — когда идея мгновенно распространяется от одного человека или части группы на всю группу.

Это преимущество соблюдения «правила 150″. Можете сами рассмотреть их систему коллективной памяти и влияния окружающих. Если бы Gore обращалась к каждому сотруднику индивидуально, задача компаний намного бы усложнилась, так же, как задача Ребекки Уэллс была бы намного труднее, если бы читатели приходили на ее выступления не группами по шесть-семь человек, а самостоятельно. И даже если бы Gore попыталась усадить всех в одно большое помещение, это ничего бы не дало. Чтобы стать едиными (распространить уникальную идеологию компании среди всех сотрудников), Gore вынуждена была разделиться на относительно самостоятельные небольшие участки. Вот вам парадокс эпидемии: чтобы создать одно заразительное движение, вам надо сначала создать много мелких активных групп”.

Малькольм Гладуэлл. Переломный момент.

Как сохранить равенство при превышении «числа Данбара»?

«Круги равных» формируются двумя способами. Первый — автоматически, за счёт «бессознательной социальности» нашего вида. За счёт неё всякий раз, когда несколько человек оказываются рядом друг с другом, они по умолчанию воспринимают друг друга как равных, и кооперируются в решении общих проблем (особенно собравших их вместе), если только внешние обстоятельства не разворачивают их к противоположному и не подчёркивают неравенство.

Собственно, этим, человеческая социальность и отличается в первую очередь от шимпанзиной (вместе с поддерживающими эти отличия особенностями строения мозга — существенно больший объём кратковременной рабочей памяти (short-term working memory capacity[3]), многажды большая пластичность мозга, выраженность изменений, «созданных» разным опытом у генетически родственных субъектов). Другое характерное отличие человека — речь — в этом контексте работает «в обе стороны». Во-первых, она поддерживает «интуитивное» взаимопонимание и кооперацию в «кругах равенства», развивающиеся в онтогенезе «поверх» аналогичной «работы» невербальных реакций, обмена жестами и телодвижениями, см. книгу М.Томазелло «Истоки человеческого общения». Во-вторых, если «клей» социальных связей толкает людей к действиям, для них неприемлемым, несовместимым с их принципами и пр., как в знаменитых опытах Милграма, именно речь позволяет их разорвать, отказавшись подчиняться социальному влиянию.

Второй способ — поддерживать равенство сознательно и активно, на основе соответствующей идеологии, с пресечением уклонений от неё на словах и наказанием за не соответствующей ей поступки. Подобное культивирование равенства (в том или ином аспекте) необходимо в больших группах — поселениях, городах и целых социумах, где численность больше, чем «число Данбара». Ведь мы — наследники именно этих обществ, «сверхплотных» по доагрикультурным меркам, а не «малых групп охотников-собирателей»?

В том числе и телесно наследники. Cori (2014) показал, что этот переломный в социальном плане момент повлёк за собой целый каскад телесных изменений, объединённых понятием краниофациальной феминизации, повлекших за собой уменьшение степени полового диморфизма, содержания тестостерона и, соответственно, «биологического» компонента агрессии, одновременно обусловив большие терпимость к повышенной плотности, дружелюбие и развитость просоциального поведения в целом. Это именно те трансформации поведения вовне и нейрофизиологии внутри индивидов, что описаны у лисиц в доместикационном эксперименте Д.К.Беляева лис и участвуют во всех прочих процессах доместикации, см. таблицу. Наш собственный вид телесно — один из примеров оной.

В больших группах контакты между индивидами часты, а обычно и напряжённы, но в отличие от малых групп, подавляющее большинство их не персонализованы, а анонимны. Тот, с кем приходится взаимодействовать, здесь преимущественно всякий, а не некий; соответственно, нужны идеальные правила поведения в этого рода контактах. Они устанавливаются стихийно (см. исследование С.Милграмом поведения стоящих в очереди и ждущих электричку на платформе, «Эксперимент в социальной психологии», главы 1, 3 и 7).

Буде осознанны, они прописываются в идеологиях, которые поддерживают и обосновывают «круги равенства» или, наоборот, «вертикали власти». И вкладывать их в сознание граждан приходится специально, используя те же речевые инструменты и, символы культуры, выступающие везде и всегда психическими орудиями, что действуют в обе стороны — меняют модель поведения адресата и одновременно интенцию и эмоции предъявителя в значимых социальных ситуациях. А дальше первый меняет себя по реакции второго на его поведения (человек узнаёт «кто он есть», не самоуглублением, а наблюдая реакции «значимых других» на свои действия в определённом спектре ситуаций, см. книгу Ли Росса и Р.Нисбета)

Буде осознанны, они прописываются в идеологиях, которые поддерживают и обосновывают «круги равенства» или, наоборот, «вертикали власти». И вкладывать их в сознание граждан приходится специально, используя те же речевые инструменты и, символы культуры, выступающие везде и всегда психическими орудиями, что действуют в обе стороны — меняют модель поведения адресата и одновременно интенцию и эмоции предъявителя в значимых социальных ситуациях. А дальше первый меняет себя по реакции второго на его поведения (человек узнаёт «кто он есть», не самоуглублением, а наблюдая реакции «значимых других» на свои действия в определённом спектре ситуаций, см. книгу Ли Росса и Р.Нисбета)

Т.е. здесь используется более специфический (и в большей степени «исключительно-человеческий») канал социального влияния по сравнению с «бессознательной социальности», основанной на автоматическом копировании поведения (и настроения) социальных партнёров, «обслуживаемом» работой зеркальных нейронов. Последний у нас общ с высшими приматами, начиная примерно с макак, он превосходно работает в малых группах, в больших же его недостаточно. Там же приходится «вкладывать идеологию» — не всегда осознано, через словесное обоснование, опровержение оппонентов и пр., но часто через эмоции, следующие из участия в определённом ритуале, последнее для традиционного общества даже типичней. См., например, как участие в ритуалах gunnu и gani у западноафриканского народа нупе закрепляет подчинение женщин мужчинам, и одновременно маркирует переход во «взрослый» возрастной ранг, из книги И.В.Пономарёва «Социализация в традиционном обществе», С.53-64.

Дальше на материале книги Отто Герхарда Эксле «Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья» (М.: НЛО, 2007 360 с.) рассказывается, как концептуально обосновывается и ритуально (через присягу и пиршество) «вкладывается» идея равенства и взаимопомощи с просоциальной активностью в конкретном варианте примере «кругов» — средневековых коммунах, в т.ч. чтобы люди его соблюдали несмотря на возникающие различия в достатке и «знатности». Участие в соответствующих ритуалах включает в «круг равных», создаёт права и налагает обязанности по отношению к сочленам, в том числе чтобы сохраняющаяся разность по богатству, умелости, связям и пр. не действовало в ущерб «слабейшим» среди них [4].

Как подробно описывает Эксле ниже, пир и присяга, репрезентируют главную идею коммуны — что люди, объединяющиеся в союз, могут сами своим разумением устанавливать законы своего общежития, не обращаясь к какой-либо «священной традиции» сверху, со стороны и пр. И могут сами определять свои отношения друг с другом — отсюда равенство мужчин и женщин, считавшихся в христианскую эпоху «низшими по природе». Поэтому коммуны были так отвратительны представителям, а тем паче идейным защитникам феодальной иерархии, державшимся за принцип общественного устройства, противоположный «кругам равных» — за «вертикали власти».

Специфика человека в освоении новых занятий: «техники им.Демосфена»

Специфика человека в освоении новых занятий: «техники им.Демосфена»

Переход от первого способа ко второму в человеческой истории обращает наше внимание на ключевое отличие Homo sapiens от разных видов животных, даже телесно близких, и сравнимых по уровню «индивидуального ума», как антропоиды. В отличие от них человеку разумному (скорей всего и другим видам людей, обладавших звучащей речью и развитой культурой — неандертальцам, денисовцам[5]) присущ принципиально иной ответ на необходимость приспособить своё тело, физиологию, активность нервной системы для решения радикально новых задач[6] — вроде научных занятий, участия в современной войне, работе в современной промышленности.

Как приспосабливаются в таких случаях животные? Часть индивидов лучше решает эти задачи (в исследованиях интеллекта животных, при необходимости орудийной деятельности, в «естественных экспериментах», постоянно ставимых социальной динамикой группы приматов, когда надо проявлять «маккиавеллиевский интеллект», чтобы улучшить собственный социальный статус, или поддержать «друзей» в этом благородном деле») потому что они биологически иные — «ум» работает лучше, «тело» устойчивей откликается на социальную ситуацию и лучше действует в ней и т. д. Чётче всего эта концепция представлена в «Агрессии» К.Лоренца (см. цитату оттуда здесь).

Эта разнокачественность чётко видна в этологических исследованиях, причём она усиливается с ростом сложности задачи, что на интеллект, что на «социальное познание» — как у приматов, так и у врановых, грызунов и пр.

А дальше работает отбор, в пользу генов, вовлечённых в создание этого биологического преимущества, и индивидов, обладающих этими телесными чертами, почему новый навык должен распространиться в популяции. Но лишь теоретически; по большей части таким путём он не может распространиться быстро, на тех реальных промежутках времени, на которых надо овладеть таким навыком (вроде периода, за который синицы (лазоревки и большие) в Англии стали открывать крышки бутылок, японские макаки — мыть батат и пр.). Только на временах эволюционного масштаба, когда обстоятельства места и времени настолько изменятся, что это уже всем будет не нужно.

Плюс организм — штука гомеостатическая, поэтому преимущества «лучших особей» в уме, социальной компетентности, спокойном настроении и пр. не достаются «бесплатно», у этого есть свои минусы. Один из них — на мой взгляд, самый важный — то, что «лучшие» в плане «ума» индивиды (лучше решающие экстраполяционные, проторудийные и пр. задания) в процессе решения и от связанной с ним обстановки испытывают максимальный невроз, беспокойство и пр., почему у них нет стимула эту «лучшесть» развить и углубить.

И наоборот, самые спокойные особи, уверенно действующие в разных социальных ситуациях (а тем более доминанты, в процессе действия «забравшиеся на самый верх) оказываются

а) отнюдь не самыми умными в сравнении со среднеранговыми и

б) у «социальных» видов они более подчинённых подвержены разнообразным рискам и стрессам.

«…интересны результаты выполненного Крилом (Creel, 2001) сравнения опубликованных данных, характеризующих базальные уровни глюкокортикоидов у доминирующих и субдоминантных особей среди кооперативно размножающихся и некооперативных видов пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, исследованных в природе или в условиях, приближенных к естественным. Проведённый им сравнительный анализ 25 публикаций, включая собственные, показал, что у «некооперативно размножающихся» видов – сборной группы, включающей широкий спектр социальных систем, более высокая стрессированность чаще встречается у собординантных особей (Creel, 2001). Важно отметить, что случаи подавления репродуктивной функции стрессом описаны в основном у тех млекопитающих, для которых репродуктивная кооперация не характерна.

Напротив, у кооперативно размножающихся видов с наиболее устойчивыми системами доминирования-подчинения повышенный уровень глюкокортикоидов в большей степени свойствен доминантам, а не подчинённым, как это принято было считать, исходя из результатов в основном лабораторных исследований. В экспериментах по объединению животных в клетках и вольерах, исключавших возможность бегства, само ограниченное пространство выступало в качестве фактора стресса у подвергшихся агрессии индивидов. В естественной обстановке субординантные особи у кооперативно размножающихся видов способны предвидеть развитие социальных конфликтов и уходить от стрессовых ситуаций.

Повышенный уровень стрессированности у доминантов в природе отмечен у самцов альпийского сурка (Marmota marmota; из 4 типов субординантов у одного всё же уровень глюкокортикоидов был выше; Arnold, Dittami, 1997), у самок лемура катта (Lemur catta, Cavigelli, 1999), у самок флоридской кустарниковой сойки (Aphelocoma coerulescens, Schoech et al, 1991), у самок карликовых мангустов (Helogale parvula; Creel et al, 1992), самцов и самок гиеновых собак (Lycaon pictus; Creel et al, 1997). К этому нужно добавить недавнее исследование дикой популяции волка (Canis lupus; Sands, Creel, 2004), в котором повышенным уровнем глюкокортикостероидов обладали как высокоранговые самцы, так и высокоранговые самки. При этом у волков высокий уровень глюкокортикоидов у доминировавших особей, в отличие от карликовых мангустов и гипновых собак не был связан с повышенным уровнем агрессивности. Иерархия отношений у волков поддерживалась исключительно на основе ритуализованных форм поведения.

Повышенная стрессированность доминантов среди кооперативно размножающихся особей интерпретируется Крилом в терминах «цены доминирования»

[единственным исключением из этого правила является знаменитый голый землекоп, где альфа-самка, где фиксируется отрицательная корреляция концентрации глюкортикоидов с социальным статусом особи. Однако здесь взаимодействия с доминанткой приводят к развитию у подчинённых самок стресс-синдрома, полностью и необратимо выключающей их из размножения, в отличие от всех вышеназванных видов. Так что исключение подтверждает правило.].

Поддержание высокого социального ранга энергетически дорого, однако повышенная стрессированность доминантов не отражается на их репродуктивной функции. Исключение же из размножения субординантных особей осуществляется благодаря поддерживаемой доминантом иерархии социальных рангов, то есть в основном за счёт поведенческих ограничений контактов с самками» (См. «О генераторах нового в поведении животных»).

А) и б) вместе ставят под сомнение способность отбора поддерживать качества, обеспечивающие их «лучшесть», ибо всё перечисленное снижает fitness. Да и вообще, у всех социальных видов позвоночных, живущих в сообществах с высокой интенсивностью конкуренции — за территории от тетеревов до волков и макак — при устойчивой социальной организации репродуктивный успех «высших» и низших» особей оказывается примерно равным, чем обеспечивается устойчивое воспроизводство соответствующих им альтернативных стратегий поведения. См. «Альтернативные стратегии и индивидуальность особей», «Мыши, тетерева и половой отбор».

Если кто и показывает сниженный репродуктивный успех, так это «средние» индивиды, из-за недостаточной специализированности поведения «под шаблон» одной из 2-х альтернативных стратегий. Однако именно они «самые умные», наиболее склонные не пугаться новизны, а исследовать её, с использованием манипуляции и игры с предметами новой обстановки и пр. Т.е. «биологическую» гипотезу распространения у людей качеств, нужных для успеха на новых поприщах, биологические же данные ставят под сомнение.

Они же поддерживают альтернативную гипотезу, изложенную нами в «Социальная история Homo sapiens: взгляд зоолога» (или популярно см. «Про селекционистский подход к социальной истории-2»). Человек от животного отличается тем, что как только новая (и проблемная) ситуация обнаружит телесную уязвимость и угрозу не справиться, он придумывает орудие для управления ею (включая психологические орудия[7], в т.ч. речевые знаки и символы культуры). Так, при неопределённости выбора («Буриданов осёл») животные только испытывают стресс, преодоление которого «силами индивидуальной биологии индивида» только утяжеляет проблемную ситуацию в дополнение к собственно выбору. Человек же кидает жребий, и эта культурная практика становится легитимным способом направленно действовать в условиях неопределённости.

Она даёт очевидные преимущества пользующимся ею, но биологически особенно уязвимым особям (в ситуации выбора) по сравнению с неиспользующими, но страдающими меньше от стресса «по биологическим причинам», и это «биологическое» преимущество обнейтраливается при появлении каждой такой практики. Их можно назвать «техниками им. Демосфена», поскольку на новом поприще они дают преимущество мотивированным, но биологически уязвимым для этого дела в сравнении с «биологически нормальными», а потом работают уже для всех. Поэтому «биология» для людей никогда не является проблемой при освоении обществом нового поприща, а вот отсутствие (недостаточное развитие) институтов, вырабатывающих названные выше «техники» для желающих попробовать себя в данной области — таки да.

Что самое замечательное, данное обобщение подтверждается с неожиданной стороны: «биологически уязвимые» не только вынуждены выдумывать «техники им.Демосфена» для успешного действия на желаемом поприще, но затруднительном из-за «биологии», они лучше откликаются на действие этих «техник», когда они найдены, и обходят «биологически полноценных». В том числе и на действие такого рода «техник», «изобретённых» на заре эволюции нашего вида, и определивших его специфику: социальная поддержка, хорошее отношение, обучение с воспитанием на фоне предрасположенности к нему, связанному с т. н. «чрезмерным подражанием» у детей[8].

Действительно, недавно было показано, что люди с проблемами настроения, мотивации, импульсивного поведения, повышенной агрессивности и пр., созданными генетической уязвимостью, являются проблемными лишь в «плохом» социальном окружении. Однако они имеют то преимущество, что в сравнении с контрольной группой лучше «откликаются» на нормальные (а тем более развивающие) социальные условия; в этом случае они демонстрируют меньше проблем по части агрессии, импульсивного поведения, депрессии и их последствий — разного рода зависимостей с криминалом и аномией, чем контрольная группа с «хорошими» генными вариантами. См. пересказ этих работ в «Моём неповторимом геноме» Лоны Франк.

Более подробный анализ показывает, что описанное у Франк есть частный случай общей тенденции — в процессе антропогенеза «биологические» и «социальные» трансформации оказываются противоположно направленными, и первые во всех случаях «пересиливают» вторые, определяя вектор развития — а «биология» приспосабливается к социальным изменениям, как я и предполагал ранее. Удаётся отследить по меньшей мере ещё 4 таких тренда:

1. Биологическая составляющая религиозности очевидна, её можно считать поддерживаемой отбором — везде детность с нерелигиозностью коррелирует отрицательно. И определяйся это умонастроение биологией, «ген религиозности» давно бы захватил человечество. Но нет, как только люди «раздавят гадину»: отделят церковь от государства и школу от церкви, перестанут преследовать за атеизм и дискриминировать за неверие, религиозность немедленно падает. Вплоть до её вымирания в ряде стран Европы, см. «Про селекционистский подход к социальной истории-2».

2. В филогенетической ветви, ведущей к нашему виду, половой диморфизм между самцами и самками падает, тогда как гендерные различия (т. е. между мужчинами и женщинами) растут. Источник.

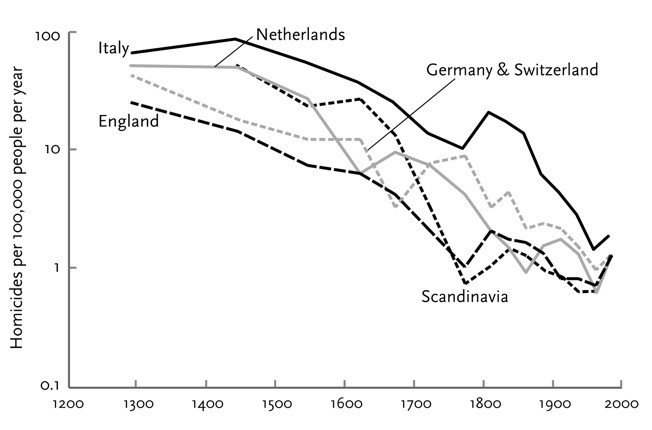

3. В среднем плейстоцене, как раз при переходе к большим социумам с преимущественно анонимными контактами, «биологический» компонент агрессивности сокращается, что отражается в прогрессе краниофациальной феминизации. А вот в следующий период, в верхнем плейстоцене, частота убийств, связанных видимо с военной активностью, резко растёт, т. е. социальные причины войны cменяют биологические, вроде проявляющихся в межгрупповых конфликтах у шимпанзе. Источник.

Действительно, при переходе от средневековья к современности общая частота убийств во всех странах падает, вопреки росту вооружённости и кровопролитности войн. См. рис. для разных стран отсюда.

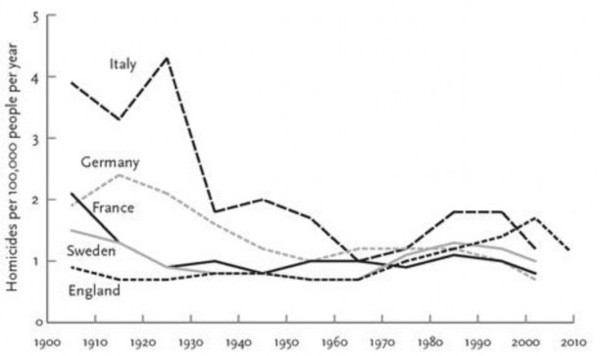

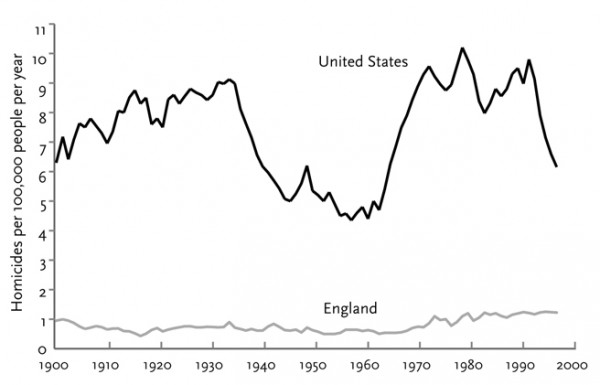

Т. е. основная масса убийств во всех эпохи — не военные, а криминальные; падение частоты вторых перекрывает учащение первых, а обусловленность их социальными факторами хорошо видна при сравнении ФРГ, мужчин и женщин (WM, WF) с частотой убийств мужчин и женщин в ГДР (EM, EF) до и после аншлюсса.

4. Глухие взрослые, не знающие языка ни в какой форме, и изъясняющиеся пантомимой, но сумевшие сохранить интеллект, потому что он исходно были выдающимся (обычно их родители слишком бедны, чтобы послать ребёнка в специализированную школу, или её просто нет), вроде знаменитого Ильдефонсо, освоив в зрелом возрасте жестовые языки, оценивают «неязыковое» мышление как мучительное и неадекватное. Однако с речи эта проблема снимается — язык становится «интеллектуальным» (впервые даёт возможность передавать собственный опыт, мысли и чувства общими средствами и по общим правилам, т. е. понятно для всех), а мышление — речевым.

Речь — других или своя, «эгоцентрическая» — становится средством социальной поддержки, которое «тянет индивида вперёд» по пути развития, облегчая решение задач, наиболее сложных для данного «умственного возраста», и переводя ребёнка на следующую ступень развития. См. спор Л.С.Выготского и Пиаже о развитии мышления (интерироризация внешних социальных влияний, в т.ч. речевых или внутренний процесс «созревания») на примере т. н. эгоцентрической речи.

«Вертикали власти»: как они меняют людей, как «круги равных» им противостоят?

Второй тип отношений – вертикали власти, поддерживающие разницу в статусе и подчиняющие низкостатусных господам (или, наоборот, подчёркивающие господство над низшими). Они были подробно исследованы Michael W. Kraus, Dache Keltner и др., см. их работы на krauslab.com. Здесь тоже присутствует кооперация, но специфическая, описанная чеканным определением социального неравенства Аристотеля «Один разумно движет, оставаясь неподвижным; другой разумно движется оставаясь неразумным».

К слову, поэтому всякая классовая борьба (с угнетением) — это борьба невежества с несправедливостью. Поскольку люди искони привержены равенству, чтобы поддерживать его противоположность, надо обделять соответствующую часть общества всем существенным — от пищи, заботы и безопасности до культуры и знаний, т. е. держать в невежестве, и периодически подвергать насилию, заблаговременно пресекающему попытки вырваться. Иначе не будет «разумного движения», ещё и приносящего прибыль «верхним». Но как только «нижние» осознают свою обделённость, они начинают борьбу с «невежеством», а потом скидывают — или смягчают — эксплуатацию, что и составляет суть исторического процесса.

Так или иначе, в «вертикалях власти» вместо двусторонних отношений – солидарности, цементирующей отношения на основе равенства, отношения «верхних», «средних» и «низших» скрепляются отрицательными эмоциями пренебрежения сверху, ненависти – снизу и неприятной зависимости – с обеих сторон. Причём естественность побуждений равенства и солидарности настолько велика, что поддерживать вертикальные отношения удаётся только, разобщая «высших» и «низших» по местам проживания, местам досуга и пр. быту, т.е. более или менее последовательный апартеид, c культивированием предрассудков относительно «чужих» в то и другой группе (т. е. более или менее последовательный социальный расизм). См. «Угнетение бедностью».

Поэтому всякая «вертикаль власти» в идейном плане опирается на священную традицию, «адат», «старину и пошлину», которая потому и священна, что людям нельзя устанавливать в ней законы по своему разумению, а, установив, переделывать их как удобно, можно лишь толковать и следовать толкованиям. И наоборот, все «круги равенства» опираются на идею, что люди могут своим разумением, «своею собственной рукой» устанавливать и менять правила общежития, не обращаясь за дозволением к боженьке или к старшим.

Раз за разом эти идеи оказываются революционными. Как показывает Эксле, они возникли первоначально в сельской местности (в Нормандии) и, видимо, следовали из доклассового равенства, но там были задавлены феодалами. В развивающихся городах – «слабом месте» феодальной формации – они, наоборот, расцвели, став основой и вполне функционального гильдейского устройства, и, в конечном счёте, коммунальной революции, активно противопоставляющей «круг равенства» горожан феодальным иерархиям. Тем самым от городской коммуны открывается прямая дорога к священным принципам 1789 г. и далее к коммунизму.

Прогресс как экспансия «кругов равенства» и умаление «вертикалей власти»

Всякий достаточно тесный контакт «высших» и «низших» рушит вышеописанные барьеры, ибо люди отказываются от предрассудков, а мысль о равенстве у всех людей одолевает навязанные представления о «естественности» различий. Поэтому враги Великой Французской революции, особенно симпатизанты «мифа о заговоре», начиная с автора — аббата Баррюэля — так ненавидели масонские ложи, хотя они были исключительно консервативны и заняли в целом антиреволюционную позицию, см. книгу Йоханнеса Рогаллы фон Биберстайна. При «старом порядке» это было единственное место, где люди из разных сословий, иногда даже христиане и иноверцы могли общаться просто как люди, а не типажи, исполняющие роли сообразно своему статусу.

Отсюда следует постоянно фиксируемый скачок к равенству мужчин и женщин в революционных движениях простонародья, контрастирующий с разными (но постоянно присутствующими) формами принижения и угнетения вторых при всякого рода «старом порядке». И наоборот, контрреволюция, даже внешне цивилизованная, вроде «Пражской весны», немедленно исключает женщин из числа действующих, принимающих решения etc.

Т.е. «круги равных» возникают и укрепляются сами, весь «труд» приходится на слом отношений господства и угнетения, мешающих их развитию. Последние, понятное дело, приходится устанавливать и поддерживать специально, воздвигая и укрепляя разного рода барьеры, мешающие «низшим» разогнуться. «Круги равенства», правда, приходится защищать не от внешнего разрушения, но от внутреннего перерождения, но это отдельная тема..

Собственно, прогресс в одном из своих измерений как раз и состоит в экспансии отношений по типу «круга равных» во все новые аспекты отношений людей и сферы «общественного организма», с соответствующим умалением, сокращением, облегчением разнообразных «вертикалей власти». При одновременном уменьшении социального неравенства по соответствующим измерениям (богатые-бедные, мужчины-женщины и пр.; когда ходом прогресса «сжимаются» те отношения, которые в данном общественном устройстве не могут быть сжаты без взрыва, происходит революция).

Т.е. прогресс – это в первую очередь увеличение общей суммы отношений, основанных на равенстве (что усиливает психологическое следствие равенства – братство и политическое – демократию), и «снижение барьеров» неравенства в оставшихся отношениях, так что их легче преодолеть «на следующем шаге» развития. Фактически это сокращение «общей суммы неравенства» в обществе (а, значит, разобщённости, межгрупповой ненависти и подозрения, которые неравенство провоцирует и без которых не держится). И в первую очередь – суммы неравенства по системообразующим отношениям, которые в классовом обществе всегда «вертикальны», делят людей на угнетателей и угнетённых, определяют классовое разделение; пока это неравенство не изжито, то хотя бы рост социальной мобильности.

Отто-Герхард Эксле по гильдии и коммуны

«Средневековые гильдии: их самосознание и вклад в формирование социальных структур

«…Клятва и совместная трапеза как конституирующие социальную группу факторы[9] чужды современному человеку. Поэтому он склонен недооценивать их значение в социальной истории предшествующих эпох. Необходимо, следовательно, для начала внести ясность относительно двух основополагающих установок современного мышления, которые в связи с нашим предметом могут привести к ошибочным суждениям. Во-первых, следует указать на существующее сегодня дихотомическое различение сфер профессиональной деятельности и частной жизни, труда и досуга, притом что этот досуг непосредственно связывается со сферой приватного и может включать в себя всю культурную и социальную деятельность индивида, его религиозность, дружеские связи и контакты[10]. Во-вторых, современное мышление придает экономической сфере первостепенное, даже основополагающее значение. Перенесение этих воззрений на эпохи более древние приводит к сомнительным результатам.

Постичь значение средневековых гильдий можно, только если отчетливо осознавать равнозначность таких моментов, как «труд», «религия», «общение», и одновременно признавать полное взаимопроникновение всех этих сфер в повседневной жизни предшествующих эпох[11]. Сказанное означает, что все социальные феномены были одновременно феноменами правовыми, религиозными, культурными, экономическими. В случае гильдий и отдельных элементов из их жизни речь идет, следовательно, о «тотальных социальных феноменах» в том смысле, который вкладывал в это понятие Марсель Мосс («phenomenes sociaux, totaux»)[12].

Студенты университетской аудитории (Германия, XIV век). Видно, что студенты — самых разных возрастов. Первые ряды слушают внимательно, а «камчатка» и в то время была верна себе — болтает и даже спит

В XIX в. Отто Гирке еще прекрасно понимал это, а потому писал, что «гильдии имели одновременно религиозные, общественные, нравственные, частно-правовые и политические цели»: «их сплетение поглощает всего человека и простирается на все сферы его жизни»[13]. Вслед за О. Гирке меткую характеристику гильдиям как «вовлекающим все человеческие отношения, целиком охватывающим людей» дал Эмиль Коорнер[14].

III

В случае гильдий речь идет об одной из форм проявления conjuratio – объединения на основе взаимной клятвы (geschworene Einung). Conjuratio является одним из важнейших элементов в движениях, направленных на создание ассоциаций в Средние века[15]. К conjurationes относятся также и коммуны[16]. Но гильдия существенно древнее, нежели коммуна.

Лежащая в основе conjurationes клятва является клятвой промессивной (нем. promissorischer Eid от лат. promittere – обещать, давать обет), т.е. клятвой-обетом или клятвой-обещанием, которая связывает поклявшихся на будущие времена и предопределяет их деятельность[17]. Клятва является в данном случае «конститутивным, устанавливающим обязательства актом»[18]. Значение промессивной клятвы в социальной истории Средневековья вряд ли можно переоценить. Пьер Мишо-Кантен удачно заметил:

«Клятвенные обязательства образуют один из основных элементов социальной организации в Средние века»[19].

Структура средневекового «общества» в очень большой степени образована за счет плотной сети клятвенно данных обязательств, которые создают и регулируют отношения индивидов между собой[20]. Промессивная клятва может лежать в основе «вертикальных», т.е. иерархических, и «горизонтальных», т.е. паритетных, социальных связей. Вертикальные связи возникают при принесении клятвы одной из сторон, например клятвы следовать за предводителем, клятвы подданства, вассальной клятвы, клятвы министериального служения. Паритетные связи создавала клятва, приносимая обеими сторонами (serment mutuet) в conjurationes[21]. Такая клятва была основой коммунального движения в XI и XII вв.[22], ее считают также основополагающим элементом в движении Божьего мира[23]. К этому же типу, по сути, относится и более поздняя клятва горожанина[24].

Старейшей из известных форм взаимно приносимой промессивной клятвы следует считать клятву членов гильдии. Она встречается уже в гильдиях клириков VI и VII вв.[25]. В гильдии

«конечная причина единения состояла в свободной воле объединившихся»[26].

Это и находило выражение во взаимно данной клятве. Клятва, по определению Макса Вебера, является «наиболее универсальной формой всех договоров о братстве», а значит, всех форм контракта[27]. Посредством принесения клятвы социальная группа утверждает себя как группу относительно своего окружения. Еще более важным является то, что клятва изменяет отдельного человека и все его поведение, обусловливает «изменение [его] общего правого качества, общей позиции и социального облика (Habitus)»[28]. В силу этого всякое conjuratio как объединение на основе взаимно данной клятвы имеет принципиально оппозиционный, даже революционный характер[29].

Данное обстоятельство, в свою очередь, стало причиной длинного ряда запретов гильдий, формулировавшихся в форме запретов гильдейской клятвы на протяжении всей истории Средневековья. В текстах этих запретов слова conjuratio и conspiratio часто употребляются как синонимы – с целью диффамации[30]. Клятва создает здесь один из особенно эффективных типов «искусственного родства», чрезвычайное значение которого в средневековом обществе показал Карл Хаук[31].

Связанные гильдейской клятвой персоны между собой равны – pares[32]. Даже если в раннее и высокое Средневековье общее социально-политическое понятие «равенство» было, пожалуй, неизвестно, нельзя не заметить, что внутри конкретных социальных групп принцип равенства задавал норму.

Важно подчеркнуть, что этот принцип также существовал и в отношении членства женщин в местных гильдиях, что документально подтверждается уже в IX в.[33]. Само членство женщин в средневековых гильдиях было отнюдь не редкостью[34]. В отношении братств было установлено, что отказывать в членстве женщинам было там, скорее, исключением[35]. А что было правилом – показывают списки членов городских братств (fratemitates) XI столетия, содержащие множество женских имен[36].

Гильдия, основанная на взаимно принесенной клятве, была пространством особых, установленных клятвой (geschworene) права и мира[37]. Во всех объединениях по типу conjurationes приносящие клятву берут на себя обязательства соблюдать между собою определенный правопорядок и мир, а также защищать их от посягательств извне[38]. Понятие «мир» (рах), которое подробно разъясняется в гильдейских уставах[39], подразумевает прежде всего отказ от насилия. Поэтому в уставах гильдий такое большое внимание уделяется необходимости избегать конфликтов, своевременно разрешать их и наказывать участников[40]. Поэтому же запрещается носить оружие в гильдейском собрании, приводить туда родственников, чужаков, слуг или детей[41].

Но в то же время «мир» – это еще и нечто гораздо большее: «мир» здесь всегда социальное понятие, которым обозначается «определенная форма человеческого общежития», «отношение взаимосвязанности в мыслях и на деле»[42]. Это означает, что conjuratio стало истоком особой формы права. Объединение на основе клятвы, как было упомянуто, это контракт между отдельными субъектами права. Результатом такого контракта является «произволение (Willkürung)» как правовое образование особого рода[43]. Понятие «произвол» (Willkür) подразумевает «созданное по договоренности», «установленное», уставное право.

Но в то же время «мир» – это еще и нечто гораздо большее: «мир» здесь всегда социальное понятие, которым обозначается «определенная форма человеческого общежития», «отношение взаимосвязанности в мыслях и на деле»[42]. Это означает, что conjuratio стало истоком особой формы права. Объединение на основе клятвы, как было упомянуто, это контракт между отдельными субъектами права. Результатом такого контракта является «произволение (Willkürung)» как правовое образование особого рода[43]. Понятие «произвол» (Willkür) подразумевает «созданное по договоренности», «установленное», уставное право.

«Произвол» – это «устав с характером закона, т.е. право, действие которого распространяется на определенную территорию или на отдельных лиц» (В. Эбель): таким способом группа объявляет обязательными некоторые принципы своей жизни и сама подчиняется этим требованиям. Речь идет об «особом праве» (Sonderrecht) для членов гильдии, к которому присоединялись все вступающие в нее, принося свою клятву. Таким образом это особое право (willkürliches Recht) могло передаваться из поколения в поколение.

В своем знаменитом описании гильдии купцов города Тиля на Нижнем Рейне, тогда важного центра торговли между Кёльном и Лондоном, монах Альперт Метцский около 1020 г. обратил внимание читателей на то, что ему в поведении этих купцов показалось неслыханным: judicia non secundum legem set secundum voluntatem decemunt, т.е. в делах правовых они придерживаются не «объективного» права, а принимают решения «произвольно», в соответствии с их собственным уставом[44].

Но то, что выражение secundum voluntatem – «по произволению», «по [своей] воле» – в рамках противопоставления «закона» (lex) и voluntas получает второе, диффамирующее значение, – сделано автором намеренно[45]. В целом же появление особого, сознательно созданного людьми права, с которым мы сталкиваемся в гильдиях, было, как известно, важной предпосылкой формирования права современного.

Объединения на основе взаимной клятвы имели также собственные суды[46]. Юрисдикция гильдий, засвидетельствованная уже в каролингское время[47], защищала гильдейский мир (рах) как в отношении попыток нарушить его извне, так и в отношении гражданско-правовых конфликтов между членами гильдии[48].

Защита мира и правопорядка от вмешательства извне имела большое значение. Она означала прежде всего защиту каждого отдельного члена гильдии от нападения третьей стороны, а также известную из уставов английских и датских гильдий обязанность мстить за своих товарищей по гильдии[49]. Формы защиты установленного особым правом мира были разнообразны. Местные гильдии IX в. боролись против разбоя и грабежа, организовывали оборону от внешних врагов, например норманнов, и служили, таким образом, обеспечению «общественного порядка»[50]. Северофранцузские коммуны XI в. в подобных ситуациях брали на себя аналогичные задачи[51].

Высший орган гильдии – совокупность ее членов, т.е. общее собрание гильдии, созванное многократными ударами колокола, служившего одновременно символом conjuratio[52]. Собрание избирало одного или нескольких председателей и членов гильдейского суда[53]. Здесь – как видим, уже очень рано – имеет место правовая фигура делегации[54], которая в данном случае является порождением не научной теории юристов XII-XIII вв., а вполне конкретной повседневной практики. Выборы в гильдии примечательны, во-первых, тем, что пребывание чиновников на посту обычно ограничивалось во времени, что делало возможной их постоянную смену. Во-вторых, выборы в гильдии, если сравнивать их с выборами короля, папы, епископа или аббата, совершенно не носят трансцендентного характера. Согласно предписаниям пунктов устава купеческой гильдии Валансьена, избранный, если он отклонит свое избрание, будет наказан высоким штрафом в 5 шиллингов, а при упорствовании в отказе – исключен из гильдии[55].

Это наиболее суровое из всех возможных наказаний, поскольку оно лишало человека возможности дальнейшей профессиональной деятельности. В строгости санкции отражается характер самого процесса выборов: выборы являются выражением воли членов гильдии, а не высшей Господней воли, как это предполагается при выборах короля или епископа[56]. Выборы в гильдии были не более (но, правда, и не менее) чем соглашением ее членов, на время передавших руководящие полномочия кому-либо из своих рядов.

IV

Пункты устава гильдии зачитывались вслух во время гильдейской трапезы, поскольку совместные еда и питие регулярно собирали вместе всех членов гильдии – так функционировало, постоянно обновляясь, основанное на взаимно принесенных клятвах сообщество[57]. Конститутивное значение гильдейского пира характеризуется в источниках двояко: с одной стороны, той подробностью, с которой эта тема обсуждается во многих уставах, с другой стороны, настоятельными предупреждениями и запретами со стороны церковного законодательства и церковных авторов начиная с VIII столетия.

Пункты устава гильдии зачитывались вслух во время гильдейской трапезы, поскольку совместные еда и питие регулярно собирали вместе всех членов гильдии – так функционировало, постоянно обновляясь, основанное на взаимно принесенных клятвах сообщество[57]. Конститутивное значение гильдейского пира характеризуется в источниках двояко: с одной стороны, той подробностью, с которой эта тема обсуждается во многих уставах, с другой стороны, настоятельными предупреждениями и запретами со стороны церковного законодательства и церковных авторов начиная с VIII столетия.

В церковных запретах речь шла не только о самом факте еды и возлияний, но и о связанных с едой формах совместного времяпрепровождения: об игре и сценических представлениях, о рассказывании историй (fabulae) и пении простонародных песен (carmina rustica), т.е. о песнях на народном языке, танцах, надевании масок. В специальной литературе эти формы досуга в гильдиях в целом интерпретировались как доказательства их «язычески-культового характера» в раннее Средневековье[58]. Считалось даже, что церковные запреты XII-XIII вв. боролись с реальными следами дохристианских культов[59]. Как мне уже приходилось писать, подобные интерпретации не выдерживают критики с точки зрения методологии[60], поскольку эти церковные запреты следует рассматривать в контексте обоснованной еще Библией негативной установки в отношении совместных еды и возлияний, профанного досуга, игр и развлечений. Эта установка сформировалась в эпоху патристики и с тех пор существовала в виде письменной традиции.

Поэтому запреты свидетельствуют прежде всего об актуальности самой этой традиции на протяжении всего Средневековья и в более позднее время.

Non orationibus, sed ebrietatibus serviunt, – сетовал Алкуин по поводу современных ему гильдий[61].

В этом высказывании – «они не молятся, а служат возлиянию как божеству» – имплицирован упрек в языческих практиках и сомнительной морали, который всплывает в литературе снова и снова: когда Альперт Метцский обвиняет тильских купцов в безнравственности[62], когда Ансельм Кентерберийский или Гиральд Камбрийский предостерегают клириков и монахов от участия в гильдейских пирах, когда Робер де Курсон регламентирует совместные трапезы магистров и студентов в Париже[63], или у Мартина Лютера, который обосновывал свое неприятие братств указанием на их «языческую, даже свинскую сущность» (1519)[64].

Только если признать этот приговор относительно язычества и «свинской сущности» гильдий обусловленным давней традицией предубеждением и не воспринимать его (ошибочно!) как высказывания современников о социальной действительности, можно распознать здесь, во-первых, профанное – культурное – значение гильдий и, во-вторых, связанные с образованием гильдий религиозные моменты. Культурное значение гильдий состояло в том, что они были средой для различных жанровых форм народной «литературы» – песни, сценических представлений и проповеди[65]. Последнее открывает перспективу взгляда на гильдию как на религиозное объединение.

Совместная трапеза теснейшим образом связана с богослужением и раздачей милостыни[66]. Поэтому уставы гильдий и списки членов часто заносились в литургические книги[67]. Особой формой гильдейского пира была поминальная трапеза[68]. Культ мертвых и поминки означали не просто взаимную связь и поддержку между живыми и умершими членами группы, а уходили корнями в идею «реального присутствия» поминаемых персон: называние имени покойного в кругу живых было равнозначно его присутствию[69]. Поэтому в практике поминовения мертвых (memoria) социальная группа снова и снова осознавала себя как группа. Иными словами, memoria важна для длительности существования группы во времени и для ее знания о собственной истории. Этим объясняется часто непонятная современным историкам тщательность[70], которой пункты, регламентирующие формы и обязанности поминовения мертвых, отличаются от остального содержания ранних цеховых грамот XII в. или «устава» Робера де Курсона[71].

Самое большое значение в истории гильдий имеет тот факт, что уже с каролингского времени к гильдиям, состоявшим преимущественно из мирян, принадлежали также клирики и священники. Гильдии имели собственные религиозные праздники. В этом смысле они являют собой параллель, даже, пожалуй, альтернативу церковному приходу. Можно сказать, что гильдии были общинами, основанными на взаимном согласии[72], и уже в силу этого контрастировали с приходскими общинами как частью церковной территориальной организации. Кроме того, как верно заметил Рольф Церфас, в гильдиях, «независимо от традиционной системы епископских владений (Sprengel) и благодаря преодолению той пассивности, на которую она обрекала мирян», осуществилась, «по меньшей мере отчасти, идея раннехристианской общины»[73] [о которых как «кругах равенства» см. исследование А.С. Волчкова]. Принимать во внимание это соображение – значит понимать многовековую историю гильдий как часть истории религиозного движения мирян в Средние века.

Самое большое значение в истории гильдий имеет тот факт, что уже с каролингского времени к гильдиям, состоявшим преимущественно из мирян, принадлежали также клирики и священники. Гильдии имели собственные религиозные праздники. В этом смысле они являют собой параллель, даже, пожалуй, альтернативу церковному приходу. Можно сказать, что гильдии были общинами, основанными на взаимном согласии[72], и уже в силу этого контрастировали с приходскими общинами как частью церковной территориальной организации. Кроме того, как верно заметил Рольф Церфас, в гильдиях, «независимо от традиционной системы епископских владений (Sprengel) и благодаря преодолению той пассивности, на которую она обрекала мирян», осуществилась, «по меньшей мере отчасти, идея раннехристианской общины»[73] [о которых как «кругах равенства» см. исследование А.С. Волчкова]. Принимать во внимание это соображение – значит понимать многовековую историю гильдий как часть истории религиозного движения мирян в Средние века.

При этом встает, конечно же, вопрос о возможной связи гильдии и ереси. Чтобы ответить на него, следует сначала проверить, в каком объеме еретические группы использовали тип гильдии как форму организации[74], или, по меньшей мере, в каком объеме имели место аналогии по целям и структуре между гильдиями и еретическими группами[75]. Критики ересей и представители официальной Церкви всегда усматривали связь между еретическими conventicula и гильдиями[76].

Духовной нормой гильдий была fratema dilectio – братская любовь, идея христианского братства, вновь и вновь конституируемая совместной трапезой. Идея братства, сообщества любви и мира лежала также и в основе коммуны как объединения, базирующегося на взаимных клятвах, что аргументированно показал в своих исследованиях Хаген Келлер[77]. Уже в гильдиях клириков VI и VII столетий целью объединения провозглашалась caritas,[78] С уверенностью можно сказать, что под этой caritas понималась в первую очередь любовь к ближнему, т.е. к товарищам по гильдии, но также и к тем, кто не принадлежал к ней. Взаимные обязательства членов гильдии были многообразными[79]. Они распространялись на всевозможные ситуации повседневной жизни, прежде всего на случай нужды – пожара и кораблекрушения, разорения, болезни и плена, а также предусматривали помощь в паломничестве [80], и перед судом, и «во всех опасностях» «на родине и за ее пределами» (innen landes og uden landes), как это прописано в уставе фленсбургской гильдии Св. Кнута[81].

Ориентация на идею христианского братства во многих случаях эксплицитно выражена в гильдейских уставах. Так, прямо-таки программной она представляется в уставе купеческой гильдии Валансьена, название которого говорит само за себя – «Caritas»[82]. Здесь всеобъемлющий завет Иисуса любить (да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13:34)) имеет непосредственное отношение к данной, вполне определенной группе людей[83]. Однако не обошлось и без указания на долг милосердия по отношению ко всем остальным, к не-членам группы[84]. Социальная помощь нуждающимся посторонним лицам уже в каролингских гильдиях была настолько привычным делом, что архиепископ Хинкмар Реймсский попытался даже использовать это обстоятельство и ограничить деятельность гильдий в своей церковной провинции исключительно благотворительностью, чтобы превратить их во включенные в приходы благотворительные союзы и таким образом подчинить своей власти[85].

V

Гильдейская клятва и совместная трапеза – наилучший исходный пункт для изучения самовосприятия гильдий и их вклада в формирование социальных структур в Средние века, ведь гильдия представляет собой объединение на основе взаимно принесенной клятвы, сферу особого (корпоративного) права и мира, особую религиозную общину, движимую идеей братства, с причудливым сочетанием альтруизма и группового эгоизма, принципа эгалитарности и эксклюзивности. В совмещении всех этих моментов лежат причины чрезвычайной исторической действенности гильдии на протяжении многих столетий. Структура гильдии как социальной группы всегда была подходящим инструментом для того, чтобы с его помощью отдельный индивид вместе с себе подобными мог удовлетворять социальные, религиозные, экономические и культурные потребности. Поэтому в истории гильдий отражаются существенные фазы и импульсы европейской истории.

С каролингскими местными гильдиями находятся в родстве английские гильдии X и XI столетий, далее датские гильдии XII и XIII вв.[86], а также гильдии местных жителей, объединения соседей и сельские товарищества (как, например, в Швейцарии) последующих столетий[87]. Религиозное движение мирян с XI в. манифестировалось в распространении преследующих преимущественно религиозные цели братств, имеющих характер гильдий[88]. Специфические социально-исторические и экономические изменения XI и XII столетий привели к возникновению гильдий купцов и ремесленников.

С каролингскими местными гильдиями находятся в родстве английские гильдии X и XI столетий, далее датские гильдии XII и XIII вв.[86], а также гильдии местных жителей, объединения соседей и сельские товарищества (как, например, в Швейцарии) последующих столетий[87]. Религиозное движение мирян с XI в. манифестировалось в распространении преследующих преимущественно религиозные цели братств, имеющих характер гильдий[88]. Специфические социально-исторические и экономические изменения XI и XII столетий привели к возникновению гильдий купцов и ремесленников.

Расцвет юриспруденции, теологии, философии с XII в. нашел выражение в universitates магистров и студентов. Когда в XTV в. экономическое и социальное положение принципиально изменилось, возникли гильдии подмастерьев[89]. Можно кратко упомянуть также и другие, чрезвычайно многочисленные формы объединений типа гильдии в высокое и позднее Средневековье: гильдии нуждающихся, объединявшие бродячих бездомных и их благодетелей (Elendengilden), гильдии паломников, стрелков, «бедняков» (pauperes) и нищих, гильдии прокаженных и калек, гильдии жонглеров (joculatores) и других представителей диффамированных профессий[90], гильдии священников, дьяконов, клириков, различные религиозные братства (например, Каlandsbruderschaften)[91].

Но гильдия – это не только инструмент, при помощи которого люди того времени удовлетворяли свои потребности и приспосабливались к новой исторической ситуации, и не только индикатор исторического процесса, но еще и весьма значительный его фактор. Чтобы пояснить эту мысль, здесь следует сделать несколько замечаний относительно купеческих гильдий и гильдий магистров и школяров.

Путешествующие купцы XI столетия – Альперт Метцский характеризовал их как людей жестких и необузданных[92] – покидали свою родину, они были чужаками в чужой стране. Социологически состояние «быть чужаком» можно довольно точно описать как «вполне позитивные отношения» и «особую форму взаимодействия»: «чужак» – это именно не бродяга, который «сегодня пришел, а завтра ушел», а скорее тот, кто «сегодня пришел и остался назавтра»[93]. Положение чужака, который «пришел и остался», предоставляет индивидам особые шансы, но также скрывает в себе и особые опасности.

Устав купцов гильдии Сент-Омера около 1100 г. как причину образования гильдии указывает, например, угрозу для жизни и товара купцов в пути, а также необходимость отвечать по искам и участвовать в поединках перед чужим судом[94]. До последнего дело доходило особенно часто, прежде всего в связи с долговыми тяжбами, хлопотными и опасными, поскольку в те времена обычным средством доказательства правоты был вооруженный поединок как форма ордалии, божьего суда. Поэтому тильские купцы, например, уже в начале XI в. сумели добиться замены поединка на клятву[95].

В Валансьене устав членов гильдии купцов предписывал им постоянно носить оружие, и если они вместе выехали из города, то везде, где это необходимо, один должен оставаться подле другого, и каждому, кто призовет других на помощь (еп non de caritet), следует помочь[96]. В гильдии Сент-Омера в конце XI в. солидарность ее членов была настолько конкретно регламентирована, что каждый из купцов в любое время мог принять участие в закупках другого купца, при условии, что речь шла о сделке на сумму не меньше пяти шиллингов и не о покупке товара для покрытия собственных жизненных нужд, т.е. по требованию товарищей по гильдии купец обязан был позволить им присоединиться к сделке и получить часть товара на таких же условиях[97].

Здесь проявляется характерная черта гильдий: социальные различия, дифференциация богатства и социального положения между их членами не сглаживались, но гильдии заботились о том, чтобы такие различия не оборачивались против менее благополучных членов. Для этого купеческая гильдия Тиля, например, имела общую кассу, из которой отдельные члены получали ссуду для ведения дел – ad lucra; выручка возвращалась в общую кассу и служила для финансирования совместных трапез[98]. Правда, внутригильдейская солидарность имела и свою оборотную сторону – бесцеремонное отношение к тем, кто членами гильдии не являлся. В Сент-Омере в конце XI в. фактически монопольная позиция осевших там к тому времени купцов настолько усилилась, что они обеспечили себе преимущественное право торговли и могли вытеснить из коммерческой сделки любого не состоявшего в их гильдии купца[99].

Обретение такой солидарной группой монопольного положения в определенной местности является индикатором подъема торговли в XI в., но в то же время данное обстоятельство и само по себе являлось движущим фактором в этом подъеме. Доминирующая роль купеческих гильдий подтверждается и количественными данными. Это хорошо видно на примере Кёльна, где fraternitas mercatorum glide, судя по списку имен, в середине XII в. насчитывала приблизительно от 200 до 300 членов, часть которых прибыли из весьма отдаленных мест [100].

Обретение такой солидарной группой монопольного положения в определенной местности является индикатором подъема торговли в XI в., но в то же время данное обстоятельство и само по себе являлось движущим фактором в этом подъеме. Доминирующая роль купеческих гильдий подтверждается и количественными данными. Это хорошо видно на примере Кёльна, где fraternitas mercatorum glide, судя по списку имен, в середине XII в. насчитывала приблизительно от 200 до 300 членов, часть которых прибыли из весьма отдаленных мест [100].

Студенты в Болонье, магистры и студенты в Париже также были чужаками. Их положение наглядно описывает известная хартия Фридриха I для Болоньи Authentica «Habita». Этот текст похвально отзывается о школярах, поскольку они ради ученья отправились на чужбину, по своей воле из богатых стали бедными и должны подвергать свою жизнь всем мыслимым опасностям и вооруженным нападениям без основания[101]. Образ (habitus) магистров и студентов XII в. ближе всего, пожалуй, к образу путешествующих по торговым делам и искусных в обращении с оружием купцов. В жизни и тех и других конфликт был весьма существенным элементом.

В крупном чужом городе, каковым был Париж, как известно, дело часто доходило до кровавых столкновений студентов с местными жителями[102]. Или, например, знаменитый конфликт с епископским канцлером по поводу права преподавания теологии и отбора подходящих для учебы студентов. Парижские магистры тогда объединились в клятвенное сообщество (geschworene Einung) с особым правом (Willkürrecht); они связали себя клятвой, избрали уставную комиссию и выработали себе устав. Папа Иннокентий III в 1208-1209 гг. признал их societas вместе с уставной автономией и юрисдикцией[103]. Эпохальное значение этого события особенно можно оценить на фоне истории гильдий, которая, как мы видели, представляет собой еще и историю постоянных запретов Церковью любых объединений на основе клятвы (conjuratio).