В гимне Турецкой республики (Марш независимости — İstiklâl Marşı), не менявшемся со времён кемалистской революции, есть такие берущие за душу — без всякой иронии — строки. Автор — Мехмет Акиф Арсой, сподвижник Ататюрка, в собственной жизни соединил старое и новое: традиционный восточный поэт и переводчик Корана, талантливый проповедник и ветеринар, активно читающий европейскую литературу.

…Не просто по земле гуляй, а знай

Сколь предков много в ней лежит без погребенья.

Ты — сын шахидов, дух их не предай,

Рай не меняй за все миры творенья.

Не горе пасть за землю — долг и честь.

Сожми рукой, шахида кровь струится.

Бог, всё возьми! И жизнь, и всё что есть,

Не дай мне лишь с землёю разделиться.

«Шахид» здесь тождественен федаину армянскому или арабскому, фению ирландскому, чётнику сербскому, чётнику болгарскому, андарту греческому etc. Все они выковывали национальное сознание у исходно не имеющих его жителей, или убирали уже имевщих его «чужаков», о которых автор гимна честно пишет в одной из последних строф (жаль, их не сумели зарифмовать в русском переводе) «Пусть будет кровь прощена ему», в смысле турецкому флагу.

Без невинной крови, одним будительством не получается именно потому что национальные разделения и объединения, в противоположность классовым, не естественны, а иллюзорны, как религиозные до этого, см. пример с поляками под прусской властью. А «жизнь, и всё, что есть», в случае успеха берут у соседей или потенциально «своих», но сопротивляющихся перековке.

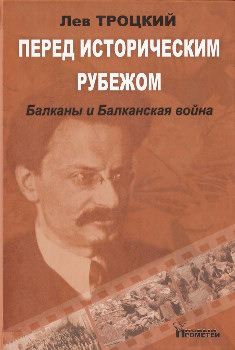

Как это происходило, скажем, при освобождении балканских славян от турецкой власти в 1912-1913 гг., см. корреспонденции в «Киевскую мысль» её репортёра Л.Д.Троцкого, собранные в «Перед историческим рубежом», разд.2-6 «Преступление шовинизма и демократия«.

«За краем завесы

Содержание

Вот что почти дословно — я записывал под диктовку — рассказал мне один из моих сербских друзей.

- Мне представилась возможность, — счастливая или несчастливая, затрудняюсь сказать, — еще во время войны, через несколько дней после сражения у Куманова, посетить Скопле (Ускюб). Уже по тому нервному беспокойству, с каким была встречена в Белграде моя просьба о пропуске, но тем искусственным препятствиям, какие мне ставились в военном министерстве, я стал подозревать, что у тех людей, которые руководят военными событиями, совесть не особенно чиста, и что там, дальше, совершаются дела, очень мало совпадающие с официальной правдой правительственных сообщений.

Это впечатление, вернее предчувствие, еще усилилось, когда я в Нише случайно столкнулся в поезде с офицером, который отправлялся в Скопле с поручением к генеральному штабу. Офицер этот — хороший и честный человек, я его знаю давно. Но как только он узнал, что я еду в Скопле, что я туда допущен, он с нескрываемым враждебным чувством заметил, что в Скопле незачем ездить без дела, что белградские власти сами не знают, что творят, допуская в Скопле «посторонних», и пр.

Во Вранье, на сербской границе, убедившись, что я нимало не меняю своего намерения, он переменил тон и начал издалека подготовлять меня к тем впечатлениям, какие я должен буду получить в Скопле.

«Все это — очень неприятные вещи, но, увы, неизбежные».

Разумеется, в суждениях моею собеседника не отсутствовали ссылки на государственную необходимость. Все это вместе настроило меня, признаться, еще более подозрительно. Значит, те жестокости, смутные отголоски которых проникали в Белград, не случайны, не единичны, не исключительны, — рассуждал я, — если видный офицер объясняет их «государственной необходимостью».

Значит, тут действует расчет. Чей? военных властей? или также и правительства? Ответ на этот вопрос я получил очень скоро — по прибытии моем в Скопле.

Страшное началось, как только мы переехали старую сербскую границу. К 5 часам вечера мы подъезжали к Куманову. Солнце зашло, стало темнеть. Но чем темнее становилось небо, тем ярче выступала на нем страшная иллюминация пожаров. Горело со всех сторон. Целые албанские деревни стояли огненными столбами. Вдали, вблизи, — у самого полотна железной дороги. Это было первое настоящее, подлинное, что я увидел из области войны, беспощадного человеческого взаимоистребления. Горело жилье, горело добро, накопленное отцами, дедами и прадедами. В своем огненном однообразии картина повторялась до Скопле.

Прибыли мы на место к 10 часам ночи. Я выбрался из скотского вагона, в котором совершил все это путешествие. Весь город уже затих. Ни души живой на улицах. Только перед самым вокзалом стоит группа солдат, из ее среды раздается пьяный голос. Все прибывшие с поездом разошлись, я оставался у вокзала один. Подхожу к группе. Четыре солдата держат штыки наготове, а в центре группы стоят два совсем еще молодых албанца в своих белых шапочках.

Пьяный унтер-комитаджи (четник) держит в одной руке каму (македонский кинжал), а в другой — бутылку коньяку. Унтер командует: «Пади». Албанцы, полумертвые от страха, падают на колени. «Вставай!» — Встают. Это повторяется несколько раз. Потом унтер с угрозами и бранью подносит конец камы к шее и груди своих жертв, потом заставляет пить коньяк, потом… целует. Пьяный от власти, от коньяку, от крови, он забавляется теперь, шалит с ними, совсем как злой, подлый кот с мышами. Те же ухватки и та же психология. Остальные три солдата, не пьяные, стоят строго, глядят зорко, чтоб албанцы не бежали или не оказали сопротивления, чтоб унтер мог в полной мере получить свое наслаждение.

«Это арнауты, — деловым тоном говорит мне один из солдат. — Сейчас он их зарежет»,..

С ужасом отбегаю я прочь от этой труппы. Заступничество не привело бы ни к чему. У этих солдат и у этого унтера албанцев можно было бы отнять только с оружием в руках… И все это происходит у самого вокзала, где только что прибыл поезд. Бегу с ужасом, чтобы не услышать крика боли или мольбы о помощи…

В городе, вернее на улицах, все тихо, точно вымерло. В 6 часов вечера все ворота и входные двери запираются. Но с наступлением ночи начинается работа комитаджей. Они вторгаются в турецкие и арнаутские дома и совершают там все одну и ту же работу: грабят и убивают. В Скопле 60 тысяч жителей, из них половина — албанцы и турки. Часть, правда, бежала, но подавляющее большинство осталось. И вот над ними-то и совершалась ночная расправа.

За два дня перед моим приездом в Скопле жители увидели утром у главного моста на Вардере, т.-е. в самом центре города, кучи албанских трупов с отрезанными головами. Одни говорят, это — здешние албанцы, убитые комитаджами, другие говорят, что трупы прибиты к мосту водами Вардара. Во всяком случае, эти люди с отрезанными головами не в сражении убиты…

В Скопле — сплошной военный лагерь. Жители, особенно магометане, прячутся; на улицах видны одни солдаты. Среди солдатских масс видишь сербских крестьян, которые пришли сюда почти со всех концов Сербии. Под предлогом, будто ищут своих сыновей и братьев, они проходят по Коссовому полю и — грабят. Я разговаривал с тремя такими добытчиками. Они прибыли из Шумадии, центра Сербии, пешком через Коссово. Самый молодой из них, небольшого роста, из типа удальцов, похвалялся, что убил на Коссовом двух арнаутов из скорострельного ружья.

«Их четверо было, да двое успели бежать».

Спутники его, пожилые серьезные крестьяне, подтвердили рассказ.

«Одно плохо, — жалуются они, — мало у нас с собой денег. Много тут можно волов и коней добыть. Заплати солдату два динара (75 копеек), он отправится в первое албанское село и приведет тебе хорошую лошадь. Пару волов, и хороших волов, можно через солдат же добыть за 20 динаров».

Из окрестностей Враньи население массами уходит в албанские деревни и забирает там все, на что наткнется глазом. Бабы уносят на своих плечах даже двери и окна албанских домов.

Ко мне подходят два солдата. Это кавалеристы из отряда, который обезоруживает албанцев в деревнях. Один из солдат спрашивает, где бы разменять золотую лиру. Прошу его показать, так как мне никогда не приходилось видеть этой турецкой монеты. Солдат оглядывается опасливо вокруг, потом вынимает из кошелька лиру, но таким движением, которое ясно показывает, что у него в кошельке их еще несколько, только не хочет, чтобы заметили. А турецкая лира, как вы знаете, — 23 франка.

Проходят мимо меня три солдата. Слышу их разговор.

- Я убил албанцев без счету, — говорит один, — только ни у одного из них не нашел ни гроша. А вот, когда я буллу (турецкую молодуху) зарезал, я нашел при ней десять золотых лир.

И обо всем этом говорят здесь совершенно открыто, спокойно, равнодушно. Это — обыденное. Люди сами не замечают, какую огромную внутреннюю перемену произвели в них немногие дни войны. Вот до какой степени человек зависит от условий. В обстановке организованного зверства войны люди быстро звереют и не отдают себе в этом отчета.

Через главную улицу Скопле проходит взвод солдат. Пьяный и, по всей видимости, полоумный турок выкрикнул им вслед какую-то брань. Солдаты останавливаются, ставят турка подле ближайшего дома и тут же пристреливают. Солдаты идут дальше, продолжает свой путь и уличная толпа. Дело сделано.

Сербские чётники. По турецким данным, в 1907 г. в Македонии действовало 110 болгарских, 80 греческих, 30 сербских чет.

Вечером встречаю в гостинице капрала. Я его знаю. Его отделение стоит в Феризовиче, центре албанцев в Старой Сербии. Со своими солдатами капрал протащил тяжелое осадное орудие через Кочаникский проход в Скопле, отсюда орудие отправлено под Одрин (Адрианополь).

- А что вы теперь делаете в Феризовиче, — спрашиваю, — среди албанцев?

— Жарим кур, да режем арнаутов. Только уж надоело, — прибавил он с зевком, сопровождая свою речь жестом усталости и безразличия. — А есть среди них очень богатые. Вблизи Феризовича вступили мы в село, богатое село: дома, как башни. Вошли во двор. Хозяин — богатый старик, а с ним три сына. Их, стало быть, четыре, а жен у них много, очень много. Мы всех их вывели из дому, баб поставили в ряд, да на глазах у них и зарезали мужиков. Ничего, бабы не выли, как будто им и все равно. Только просили, чтобы мы их в дом пустили, забрать их бабий скарб. Мы пустили. Они каждому из нас вынесли богатые подарки. А потом мы весь двор подпалили.

— Да как же вы, послушайте, могли так зверски поступать? — спрашиваю я, потрясенный.

— Ничего не поделаешь, — привыкаешь. Иной раз, правда, и мне бывало не по себе, когда, например, приходилось старика убивать или мальчика, без вины; но время военное, сами знаете: начальство приказывает — надо выполнять. Много было всякого за это время. Когда волокли мы орудие в Скопле, встречаем по дороге кибитку, в ней лежат четыре мужика, укрытые по пояс. Я сейчас услышал запах йодоформа. Дело подозрительное. Останавливаю:

«Кто? куда?».

— Молчат, притворяются, будто по-сербски не разумеют. Только с ними ямщиком цыган ехал, гот и объяснил: все четверо — албанцы, принимали участие в битве при Мердаре, ранены в ноги, едут теперь по домам. Все, стало быть, ясно. «Вылезайте», — говорю. Они поняли, что это значит, упираются, не хотят из повозки лезть. Что поделаешь? Насаживаю штык и всех четырех прикалываю в повозке…

И этого человека я знал. Он был кельнером в Крагуеваце. Молодой парень, без особых качеств, совсем не воинственная натура, кельнер [67], каких везде много. Одно время он состоял в профессиональном союзе кельнеров, был даже, кажись, короткое время секретарем, потом отстал… И вот во что его превратили две-три недели войны.

— Да ведь вы просто разбойниками поделались! Убиваете и грабите без разбору! — воскликнул я, сторонясь с физическим отвращением от своего собеседника.

Капрал смутился. Что-то, очевидно, вспомнил, сопоставил, сообразил. И затем, чтоб оправдаться, он убежденно и веско произнес фразу, которая бросила еще более зловещий свет на все, что я видел и слышал.

— Да нет же. Мы, регулярные войска, строго соблюдаем границы и не убиваем никого моложе двенадцати лет. Насчет комитаджей не могу сказать наверное, у них дело другое. Но за армию ручаюсь.

За комитаджей капрал не хотел ручаться. И действительно, эти уже не соблюдали никаких границ. Набранные в большинстве своем из бездельников, головорезов, порочных люмпенов, вообще из отбросов населения, они убийство, грабеж и насилия превращали в дикий спорт. Дела их слишком громко свидетельствовали против них, — даже военные власти смутились кровавой вакханалией, в которую выродилось четничество, и прибегли к решительной мере: не дожидаясь конца войны, разоружили комитаджей и отправили их по домам.

Дальше я уж не в силах был выносить эту атмосферу — легких не хватало. Политический интерес и жуткое нравственное любопытство — посмотреть собственными своими глазами, как это делается, — совершенно исчезли, провалились. Осталось одно только желание: бежать как можно скорее. И снова я оказался в скотском вагоне. Глядел на необозримую равнину вокруг Скопле: какая красота, какой простор, как тут хорошо можно бы устроиться человеку, а между тем… ну, да о чем говорить, вы и сами эти мысли знаете, только тут я их с удесятеренной силой почувствовал. Отъехали от вокзала минут пятнадцать, — гляжу, шагов на двести от полотна лежит труп в феске, лицом вниз, руки раскинуты. А шагов на 50 ближе к рельсам стоят два сербских ополченца, из тех, что охраняют железнодорожное полотно, разговаривают со смехом, один указывает рукой на труп. Видимо, их работа. Дальше, только бы дальше!..

Недалеко от Куманова, на лугу подле рельс, солдаты копали огромные ямы. Спрашиваю — зачем? Отвечают — для сгнившего мяса, которое стоит тут же в 15-20 вагонах на запасном пути. Оказывается, солдаты совсем не являются за своими порциями мяса. Все, что им нужно, и более того берут прямо из албанских домов: молоко, сыр, мед.

«За это время я у албанцев съел больше меду, чем за всю мою жизнь»,

— рассказывал мне знакомый солдат. Солдаты ежедневно бьют быков, овец, свиней, кур, что съедят — съедят, остальное выкидывают.

«Нам совсем не нужно мяса, — говорил мне один интендант, — чего не хватает, так это хлеба. Мы в Белград сто раз писали: не посылайте мяса, — но там все идет по шаблону»…

Вот как все это выглядит вблизи: гниет мясо, человеческое, бычачье, села стоят огненными столбами, люди истребляются «не ниже двенадцати лет», звереют все, теряют образ человеческий. Война раскрывается, прежде всего, как гнусная вещь, если приподнять хоть краешек завесы над делами воинской доблести…

«Киевская Мысль» № 355, 23 декабря 1912 г.

В новых провинциях

Нехорошие вести пошли и из завоеванных [уже не Сербией, а Болгарией] провинций. Вначале сообщали только о радостных кликах освобожденного населения, о патриотических речах, депутациях, о новоназначенных администраторах. Но радостные клики и патриотические речи замолкли, — остались хаос и безурядица. В Македонии и до войны было достаточно элементов социального распада и политической анархии. Четничество и динамитное партизанство дало этим элементам боевую выправку и привило уверенность в том, что им все позволено. Война временно растворила их в себе. А теперь они снова всплыли, насквозь развращенные войной.

В мои руки попала копия письма одного чиновника, посланного в Иштиб организовать отделение Национального банка. Письмо так красноречиво, что я привожу его целиком.

«Прибыл я четыре дня назад и уже жалею, что поехал. Застал сплошной ужас. Мне и не снилось никогда, что подобное возможно. В городе в 6 часов вечера все тушится. Турецкие и еврейские дома, т.-е, полгорода, совершенно пусты. Все магазины и дома в этой части разграблены и даже разрушены. Грабежи и убийства следуют непрерывно. На моих глазах 2 ноября, в обед, 20-25 четников и босяков напали на старика-еврея, лет 60-70, и разбили ему голову. Я вмешался, стал звать пристава.

«Держи его, и он жид!»

Погнались за мной, — пришлось убегать. Укрылся я в своей квартире, на втором этаже, вынимаю револьвер, то же делает и хозяин квартиры. Громилы начинают стучать в ворота, но ворота крепкие. Жена моя, оставшаяся за воротами, пыталась скрыться в подвальном этаже; но, заметив, что меня нет, бросилась искать. После непродолжительной осады громилы удалились. Я послал за городским головой, уездным начальником, приставом и воеводой четы. К часу собралось в доме у меня 12-15 человек «начальства». Без труда установили, кто убил старика: известные четники и несколько громил под видом новоиспеченных четников. Однако, никто из них не был наказан.

Войска здесь нет, и эти «четники» — полные хозяева положения. Есть воеводы, которые награбили за это время вещей и денег на 3-4 тысячи лир (турецкая лира = 23 франкам). В Радовище подозревают, что в эту компанию входит и околийский начальник (исправник).

Ужасное положение! Иногда смотришь, как этих мирных крестьян-турок убивают без причины, как их вещи разграбляются, а жены и дети помирают с голоду, — и сердце прямо разрывается от скорби. Между Радовище и Иштибом умерло около 2 тысяч турецких беглецов, преимущественно, женщин и детей, от голода, в буквальном смысле слова, от голода»…

Семидесятилетний старик с пробитой головою, тысячи женщин и детей, гибнущих от голода, революционные четы, выродившиеся в разбойничьи банды, околийский начальник, как патрон громил, — такова картина общественной жизни в освобожденной провинции. Попадая в эту атмосферу, новые администраторы далеко не всегда проявляют катоновские доблести. Пределы произвола слишком неограниченны, возможность быстрой наживы слишком заманчива.

«Передай H. Н., — пишет один чиновник другому, — что тут можно дешево купить землю, особенно в Овчем поле».

Турки бежали, покинув свои владения, и расхищение турецких земель пойдет теперь вовсю. Предусмотрительные люди уже отправились на новые места, — присматриваются, принюхиваются. Многие болгарские солдаты, не без внушений сверху, вообразили, что покинутые земли достанутся им. Во время дневок они высматривали себе подходящие места и делали свои «приметы»… Ошибутся солдатики! Они принесут с собой из похода пару турецких безделушек да искалеченную руку, да жестокий ревматизм на всю жизнь. Земли достанутся чорбаджиям, богатеям да предусмотрительным политикам. Пока установятся новые владения и закрепятся «неприкосновенные» границы собственности, пройдет, однако, немало времени, развернется жестокая гражданская война, в которой четники еще скажут свое последнее слово… А водворение «порядка» в покоренных провинциях ляжет, прежде всего, новыми тяготами на трудящееся население Болгарии.

Внедумский запрос г-ну Милюкову

Г-н депутат!

Вы являетесь одним из инициаторов и вдохновителей так называемого «новославянского» движения, которое выступает не иначе, как от имени очень почтенных отвлеченных начал цивилизации, гуманности, национальной свободы. Вы неоднократно — и на столбцах прессы и с думской трибуны — заверяли балканских союзников, т.-е. правящие на Балканах династии и династические клики, в неизменных симпатиях так называемого русского общества к их «освободительному» походу. Вы совершили недавно, уже в период перемирия, политическое путешествие на Балканы, были в некоторых центрах и, что особенно важно, в новозавоеванных союзниками областях.

Не слышали ли вы во время вашего путешествия — надо думать, вы этим интересовались? — о тех чудовищных зверствах, которые учинены были победоносной солдатчиной союзников на всем пути ее следования не только над безоружными, пленными или ранеными турецкими солдатами, но и над мирным мусульманским населением, над стариками и старухами, над беззащитными детьми. Если слышали, — а вы не могли не слышать! — то почему молчите? Почему набрала в рот воды ваша красноречивая «Речь»?

Не заставили ли вас факты, неоспоримые и неотразимые, прийти к выводу, что болгары в Македонии, сербы в Старой Сербии — в своем национальном стремлении исправить не совсем благоприятные для них данные этнографической статистики — занимаются попросту систематическим истреблением мусульманского населения сел, городов и областей?

Что можете вы сказать по поводу этих способов обеспечения торжества славянскому элементу?

Не согласитесь ли вы, что заговор молчания всей нашей «руководящей» прессы — департаментской «России», подколодно-патриотического «Нового Времени», умеренно-пристяжной «Русской Молвы», барабанного с бубенцами «Русского Слова» и хранящей гордый вид «Речи», — что эта круговая порука молчания делает всех вас попустителями и моральными соучастниками зверств, которые пятном бесчестья ложатся на всю нашу эпоху?

Не похожи ли при этих обстоятельствах ваши протесты против турецких жестокостей, которые я совсем не собираюсь отрицать, на отвратительное фарисейство, вытекающее, надо думать, не из отвлеченных начал культуры и гуманности, а из голых расчетов империалистической корысти?

Не ясно ли вам, что молчаливое укрывательство «руководящими» русскими партиями и их прессой болгарских и сербских злодеяний — теперь, когда балканские союзники снова открыли военные действия, — чрезвычайно облегчит этим последним их каинову работу дальнейшего истребления людей полумесяца в интересах «культуры» креста?

Что можете вы ответить на все эти простые и ясные вопросы, господин депутат? Или вы уже окончательно научились связывать концы с концами и нашли в себе решимость прийти к выводу, что лидер «ответственной» оппозиции, посредничающий между петербургской дипломатией и балканскими династиями, тем самым берет на себя свою долю ответственности — перед общественным мнением собственной страны — за вспоротые животы турецких детей и за перерезанные до позвонков шеи мусульманских старух?

Если так, то вам, действительно, ничего не остается, как молчать. Но ваше молчание в этом случае достигает такой силы убедительности, какой никогда не имела ваша речь!

«Луч» № 24 (110). 30 января 1913 г.

Итоги «Балканского запроса»

Запутались. Подхалимовы — очевидцы

На запрос мой, известны ли г. Милюкову болгарские и сербские зверства и если известны, то почему он и его «Речь» об известном им молчат, — было дано несколько ответов. Сгоряча г. Милюков выслал старшего дворника газеты «Речь», человека грубого и бестолкового, который «маханально» обругал меня нехорошими словами. Дворник заявил, что мой запрос — «дрянной прием партийной фальсификации». Что поэтому — запрос не заслуживает ответа. Но что ответ мне все-таки дается в этом же номере, в статье софийского корреспондента г. Топорова. И что этот ответ только предварительный. Что, стало быть, еще будет один ответ, настоящий.

Ответ г. Топорова гласит, что он пять лег изучал Болгарию, но ничего худого не видал. Что зверств он совершенно не приметил. Что зверства, впрочем, были и немалые, но что теперь не до того: штаб болгарский очень занят, а вот по окончании войны, тогда он, Топоров, о зверствах потолкует. При этом корреспондент «Речи» божился именем нововременца Пиленки, с которым «ежедневно обменивался наблюдениями» и который «относился к корреспондентским обязанностям с полной добросовестностью». Клятва на Пиленке и сама по себе чрезвычайно убедительна, а особенно, если принять во внимание, что «Речь» не раз цитировала балканские письма «добросовестного» нововременца и делала к ним такие примечания:

«Читатель угадал, конечно, что на этот раз «Подхалимов 3-й» называется и подписывается… Ал. Пиленко».

Тогда еще редакция не предвидела, что под моральный авторитет Подхалимова 3-го из «Нового Времени» придется укрываться Подхалимову 4-му из самой «Речи». Отсюда назидание: напрасно эти господа поплевывают в колодец «Нового Времени», — в борьбе с нами им приходится из этого колодца освежаться.

Метким опровержениям Топорова «Русская Молва» обрадовалась в такой мере, что даже «Речь» испугалась: слишком уж «Молва» «спешит удовлетвориться осторожными (!) заявлениями г. Викторова». Тут же, однако, присовокуплялось, что запрос мой окончательно не заслуживает ответа — за «неприличием» моего поведения. Стало быть, ответа не будет, решил я. Однако же, поведения своего я исправить не успел, а ответ все-таки последовал. Газетная монополия, с которой «Речь» так свыклась в проклятые года политического удушья, — увы! — безвозвратно отошла, замолчать запрос не удалось, — и в «Речи» увидели себя вынужденными переложить гнев на милость. Г-н Милюков взошел на трибуну, чтобы всей свойственной ему субъективной тяжеловесностью усугубить объективную безвыходность своего положения.

«О замалчивании не может быть и речи»

О замалчивании, разумеется, не может быть и речи. Г-н Милюков «дважды подходил» к балканским ужасам. Один раз даже совсем подошел. Это когда речь шла о поведении греческих войск в Солуни. Действительно, греков г. Милюков не пощадил. Но это-то обстоятельство, как мы сейчас увидим, и делает поведение г. Милюкова во всем этом вопросе вдвойне непривлекательным…

О болгарских и сербских кровавых делах я узнавал из самого непосредственного источника: от раненых болгарских и сербских солдат и офицеров. Среди моих осведомителей было много случайного народу. Но с некоторыми из них меня в течение последних трех лет связывали не только партийные, но и дружеские отношения, и их рассказам, рассказам непосредственных участников походов и сражений, людей глубоко идейных, обнаруживавших личное мужество и благородство и в политической борьбе и на поле сражения, я, разумеется, имел право доверять больше, чем показаниям 40 тысяч Топоровых, помноженных на 40 тысяч Пиленок.

Что касается греческих зверств, то о них я знал только из вторых рук, так как в Греции не был. Были ли греки на несколько градусов свирепее сербов и болгар или мягче, не знаю. Но не сомневаюсь, что в основе здесь, как и там, было одно и то же, ибо однородные причины и условия вызывают однородные последствия. Г-н Милюков выделил, однако, только греческие жестокости и расходовал отпущенный ему природный дар возмущения почему-то только на «блестящие победы греков над мирным населением» («Речь», № 16), — а теперь вот ссылается на эту свою единственную статью в доказательство того, что «о замалчивании не может быть и речи».

Но почему же, однако, выделены греки, этот единственный неславянский участник «освободительного славянского дела»? Да потому, что греки находятся в жесточайшем антагонизме с болгарами из-за Салоник. О войне с греками в самой Болгарии говорят, как об одном из ближайших последствий «освободительного дела».

«Салоники мы должны взять — говорил мне, например, бывший болгарский министр-президент Малинов — какою угодно ценою».

И кто хоть немного знаком с балканскими отношениями, тот прекрасно понимает, что своим разоблачением греческих зверств в Салониках г. Милюков попросту служил свою службу делу правящей «славянобратской» Болгарии, о зверских подвигах которой его корреспонденты, его орган и он сам хранили молчание — до того момента как их прижали к стене.

Греков г. Милюков не щадит. Он не только обличает, но и — опять-таки в полном согласии с голосом болгарского шовинизма — характеризует их армию, как непригодную и трусливую. По отношению к грекам целиком отпадают все те почтенные соображения «осторожности» и «ответственности», которые сплетаются в целый намордник, как только дело касается болгар и сербов. Если «Речь» игнорирует немецкие сообщения о болгаро-сербских зверствах, то на это у нее, как мы знаем, имеется свой истинно-русский, чисто шовинистический резон: немецкая пресса — «мутный источник». Но по отношению к грекам этот аргумент сразу теряет силу. В № 320 «Речи» приводится из «Berliner Tageblatt» без всяких оговорок рассказ о греческих насилиях в Салониках. Рассказ заканчивается всеобьясняющими словами крупного болгарского «чина»:

«Это ваша вина, — говорил «чин» турецкому офицеру. — Зачем вы торопитесь сдаться грекам, а не болгарам?».

Упрек «чина» бросает сноп яркого света на поведение «Речи» в этом вопросе. А сверх того, г. Милюков в том же письме, где выдавал греков, сообщал, что сдача Салоник грекам произошла

«при особенно энергичном содействии австрийского представителя Краля».

Призрак ненавистной Милюкову Австрии, в качестве покровительницы греков против болгар, окончательно уясняет положение, которое можно с полной точностью формулировать так: сознательно замалчивая или отрицая балканские ужасы в целом, «Речь» вела агитацию против греческих зверств в той мере, в какой это было выгодно болгарам в их тяжбе с греками из-за Салоник. И когда г. Милюков в свое оправдание ссылается сейчас на свое изобличение греческих зверств, — изобличение, продиктованное империалистическими интересами Болгарии и «славянскими» видами русского либерализма, — он только налагает клеймо сугубо-злонамеренной сознательности и фальсификаторского расчета на упорное молчание «Речи» по поводу зверств болгарских и сербских.

Г-н Милюков! Попытайтесь это опровергнуть!

Ответственные и некоторые неответственные лица

Были насилия, были зверства, были «сухие выстрелы пачками» (по безоружным!), — это теперь г. Милюков вынужден признать, — но «подобную расправу ответственные лица не считали нормальной». Какая превосходная, какая успокоительная формула: ответственные лица не считали «нормальной» (нормальной!) стрельбу по безоружным мирным жителям, старикам и мальчикам. «Сухие выстрелы пачками, — так, очевидно, объясняли русскому депутату сербские «ответственные лица», — это у нас только, знаете ли, на переходный период, по существу же дела это, разумеется, совершенно ненормально. Так что вы уж об этом помалкивайте, г. депутат, попридержите, так сказать, язык — в интересах общественного дела». И г. Милюков помалкивал — пока усилиями «безответственной» прессы не был призван к ответу.

Но кто они, эти гуманные «ответственные лица» на Балканах? Про царя Фердинанда мы уже читали, что, узнав про истребление отряда пленных турок болгарскими солдатами, он воскликнул:

«Как хорошо, что тут нет иностранных корреспондентов!».

Может быть, г. Милюков слышал в сербских осведомленных кругах, — там этот поразительный эпизод прекрасно известен, — как король Петр, повстречав на пути к Куманово отряд пленных албанцев, которых вели под конвоем, привстал в автомобиле во весь свой маленький рост и воскликнул:

«К чему мне эти люди? Их нужно истреблять, да не из ружей, чтобы не тратить даром амуниции, а дубинами».

А вот другой эпизод, менее значительный, но превосходно дополняющий первый. Сербский престолонаследник Александр заметил у офицера, сопровождавшего его в автомобиле, какой-то завернутый в бумагу предмет.

— Что это у тебя?

— Так, ничего особенного, ваше высочество, это я штык нашел…

— А ну-ка покажи.

Пришлось показать: оказался золотой (позолоченный?) штык, отобранный офицером у богатого албанца.

— Зачем это тебе? Вот тебе за штык два дуката…

И сербский престолонаследник тут же в автомобиле экспроприировал экспроприатора.

Эти два эпизода как бы увенчивают два «ненормальных» процесса: «сухую стрельбу пачками» по пленным и ограбление мирного населения покоренных провинций. У меня в записной книжке значится ряд фамилий сербских администраторов и офицеров, которые посылали своим семьям из Старой Сербии богатые «подарки»: золото, серебро, шелка и пр., — иные целыми сундуками. Но я не стану приводить деталей: об этом позаботятся мои сербские друзья на страницах собственной прессы.

Но, может быть, г. Милюков к числу «ответственных лиц» откажется причислить Фердинанда, Петра и Александра — так как конституционная мифология признает их «неответственными»? В таком случае мы можем назвать и других.

Г-н Осоргин сообщает в «Вестнике Европы» о болгарском генерале, который распорядился «устранять» пленных, если они будут задерживать передвижение. Имени этого генерала г. Осоргин, очень прилежно служивший в «Русск. Ведомостях» «нашему славянскому делу», по-видимому, не называет. Читателям предоставляется думать, что речь идет о каком-нибудь второстепенном генерале, действовавшем на свой собственный салтык. А между тем, имя этого генерала было названо в «Киевской Мысли» три месяца тому назад: это знаменитый Радко Дмитриев, «герой» Лозенграда, Люле-Бургаса и Чорлу, возведенный нашими Брешко-Данченками в болгарские Наполеоны. Радко Дмитриев — это не только «ответственное», но и популярнейшее в болгарской армии лицо. И нетрудно понять, какой ужасающий отголосок должен был найти в армии его каннибальский приказ:

«Если раненые или пленные будут затруднять транспорты, принять решительные меры к устранению препятствий».

О, конечно, Радко Дмитриев, как и прочие мясники, без труда признал бы в разговоре с русским либералом этот способ действий «ненормальным» и «чисто временным». А этого ведь за глаза довольно, чтобы успокоить складную либеральную совесть.

«Какой же смысл?»…

Какой же смысл, спрашивает г. Милюков, «выдвигать ненормальные факты ненормального переходного времени» — теперь, когда война уже произошла и привела к ликвидации турецкого деспотизма? Какой смысл имело поднимать голос протеста против болгарских и сербских зверств? Один этот маленький вопросик сильнее, выразительнее и ярче всех ответов «Речи» вскрывает непроходимую политическую пропасть, разделяющую два мира: тот, к которому принадлежит г. Милюков, и тот, к которому принадлежим мы.

Нам, социал-демократическим политикам и журналистам, нередко приходится популярно объяснять широким рабочим массам самые простые социальные или политические явления. Но нам никогда не приходится объяснять рабочим, «какой смысл» протестовать, когда победоносные насильники топчут своими сапогами старух и детей. Попробуем, однако, как можно популярнее объяснить это бывшему профессору истории и лидеру партии дипломированной интеллигенции.

1. Путем непосредственной и немедленной апелляции к общественному мнению можно было спасти жизнь нескольким тысячам, а может, и десяткам тысяч раненых, пленных и мирных турок с их семействами. Неделю тому назад генерал Савов — через четыре месяца после начала войны! — издал приказ по армии и населению, угрожающий строгими карами за насилия. Не может быть никакого сомнения, что приказ этот явился плодом разоблачений европейской прессы.

«Мы слишком маленькие народы, — говорил г. Венделю и мне сербский министр-президент Н. Пашич, — чтоб иметь право игнорировать общественное мнение больших государств».

Но в таком случае сугубая ответственность ложилась на русскую прессу, ввиду того, что именно на Россию, на ее «общественное мнение» болгары и сербы возлагали чудовищно-преувеличенные надежды. Если бы русская пресса не укрывательствовала, а с самого начала забила тревогу, генеральные штабы Болгарии и Сербии, под давлением своей дипломатии, вынуждены были бы ввести некоторые ограничения в свою кровавую работу.

Но так как «руководящая» русская пресса все время пела хвалу и замалчивала или дискредитировала обличение демократической прессы, то некоторое количество зарезанных албанских младенцев приходится, г. депутат, и на ваш славянофильский пай. Поручите вашему старшему дворнику поискать их у вас в редакции, г. Милюков!

2. Негодующий протест против разнузданных людей, вооруженных пулеметами, ружьями и штыками, являлся потребностью нравственного самосохранения для нас самих. Личность, группа, партия или класс, которые способны «объективно» ковырять в носу при виде расправы науськанных сверху и опьяневших от крови людей над беззащитным населением, обречены историей на то, чтобы заживо загнить и зачервиветь.

Наоборот: та партия, тот класс, которые восстают против всякой мерзости, где бы она ни происходила, так же действенно и неотразимо, как живой организм защищает глаз, которому грозит извне повреждение, — такая партия и такой класс здоровы в самой своей сердцевине.

3. Протест против балканского насильничества очищает общественную атмосферу в нашей собственной стране, повышает уровень нравственного сознания нашего собственного народа. Трудящиеся массы населения каждой страны представляют собою и возможное орудие кровавых насилий и возможную их жертву. Поэтому непримиримый протест против зверств служит делу не только личного и партийного морального самосохранения, но и политического охранения народа от прикрытого «освободительным» флагом авантюризма.

4. «Речь», следовательно, впадает в свой обычный либерально-ограниченный эгоцентризм [*], когда негодующее разоблачение балканских ужасов пытается представить, как продукт… антипатии к кадетам. Но зато несомненно, что другой, производный протест — против нравственного и политического укрывательства балканских ужасов — целиком направляется против либеральной прессы, против славянофильской лжи и фальсификации и, следовательно, в первую голову против «Речи» и ее вдохновителей.

— Но ведь низвержение турецкого владычества над славянами все-таки прогрессивный факт, — защищается г. Милюков.

— Бесспорно. Но совсем не безразлично, какими путями это освобождение совершается. Нынешний путь «освобождения» означает закабаление Македонии болгарскому личному режиму и болгарскому милитаризму; он означает далее укрепление реакции в самой Болгарии. Тот положительный, прогрессивный результат, который история, в конце концов, выжмет из кровавых ужасов на Балканах, от обличений балканской и европейской демократии не потерпит никакого урона; наоборот, только борьба против узурпации исторических задач хозяевами положения воспитывает балканские народы для роли наследников не только турецкого деспотизма, но и тех, которые в своих реакционных целях, своими варварскими способами сейчас этот деспотизм разрушают.

Славянофильская милюковщина состоит в благовествовании об «освободительной» работе на Балканах и в злостном умолчании о реакционно-варварских способах и целях этой работы. Такого рода агитация совершенно совпадает с потребностями реакции на Балканах.

Наоборот, наша агитация — против нынешнего разрешения исторических задач — идет рука об руку с работой балканской социал-демократии. И когда мы обличаем кровавые ужасы балканского «освободительства» сверху, — мы ведем борьбу не только против либерального обманывания русских, но и против закабаления балканских народных масс.

Вот «какой смысл» имеют наши обличения!

Но ведь в тысячу раз естественнее другой вопрос: какой смысл имело их, кадетское, упорное, сознательное, систематическое замалчивание? Во-первых, оно во всей силе обнаружило презрение кадетских лидеров к обывателю, которого никак невозможно пускать на кровавую балканскую кухню, если хочешь воспитать из него доброго славянофила. Во-вторых, оно обнаружило бессильную тягу кадетов к массам. Не в области задач внутренней политики, где они парализованы своим либеральным оппортунизмом, а на почве внешних, «национальных» задач пытаются они одной рукой дотянуться до народа, а другой — до власти. Ища сотрудничества с официальной дипломатией, они вынуждены покорно проглатывать, как «печальную необходимость», все то, что творят вершители балканских судеб. Ища дороги к массам, они вынуждены систематически вводить своих читателей и слушателей в заблуждение насчет деятельности своих балканских и иных союзников. Рассказать открыто и честно про «освободительную» работу на Балканах — значит показать, что кадеты являются не представителями интересов балканской демократии перед русской демократией, а посредниками между петербургской дипломатией и балканскими правительствами. И эту именно задачу преследовал наш «внедумский запрос».

«Луч» №№ 41, 43, 44 (127, 129, 130), 19, 21, 22 февраля 1913 г.

Философия и мораль укрывательства

Прошу читателя поверить, что я без всякого энтузиазма приступаю к полемике с софийским корреспондентом «Речи», который с чрезвычайным запозданием выступил против моих корреспонденций о зверствах, учиненных союзническими армиями. Без энтузиазма, — ибо это не полемика по существу, а полемика против укрывательства «существа». Такая полемика литературно мне крайне антипатична, политически, однако, совершенно необходима, Ибо дело идет о молчаливом заговоре большинства русских газет, третировавших в течение всей балканской войны русского читателя как недоросля, которому в педагогически-патриотических целях не полагается знать потрясающих фактов, о которых знает и говорит весь европейский читающий мир.

* * *

«За деятельность болгарской военной цензуры, — объясняет нам г. Викторов, — мы, иностранные корреспонденты, должны требовать отчета у болгарского генерального штаба. Что касается лично меня, то я не нахожу возможным сделать это сейчас, так как я уверен, что болгарский главный штаб, занятый своими текущими делами, не будет в состоянии ответить мне по существу этого сложного вопроса. Обвинение может быть формулировано только после того, как закончатся военные операции, и как мы, так и главный штаб, получим возможность обсуждать весь этот вопрос, не стесняясь никакими соображениями и условностями военного времени».

Что это: святая простота? Или… весьма греховное лукавство?

Болгарский главный штаб обвиняется в том, что руководимая им армия, а особливо четники, которые с самого начала войны были прикомандированы к воинским частям, совершали и совершают дьявольские зверства: истребляют целые села, добивают раненых, пристреливают пленных, насилуют женщин и детей. В связи с этим основным обвинением, падающим всей своей тяжестью на правящую бюрократическую, военно-штабную Болгарию, я предъявил другое, производное обвинение тем «радикальным» и «демократическим» болгарам, которые сочли возможным взять на себя обязанности цензоров при Стамбул и стеком генеральном штабе и, в качестве исполнительных агентов штаба, налагали тугую узду на представителей европейской журналистики.

На это г. Викторов заявляет: «Подобная постановка обвинения совершенно недопустима». Почему? Потому что за постановку цензуры отвечает штаб. У штаба мы и должны требовать ответа. Но не теперь. Нет, нет, не теперь. Сейчас штаб чрезвычайно «занят своими текущими делами». А вот, когда война кончится, тогда мы со штабом потолкуем серьезно, не спеша, «не стесняясь условностями военного времени».

Что это: простота? И если простота, то какая: не та ли, которая хуже воровства?

Мы говорим, что болгарской армией с ведома, а в значительной мере, и по инициативе главного штаба совершались ужасающие преступления, и что главная задача, выполнявшаяся штабной цензурой, состояла именно в сокрытии этих преступлений. А г. Викторов обещает нам серьезно потолковать и поспорить с главным штабом «по вопросу о цензуре». «К этому серьезному спору, в котором обе стороны будут находиться в одинаковых условиях, примкну и я»… Чего же еще? Г-н Викторов «примкнет». Но не сейчас. А когда закончится война, когда перестанут, под видом башибузуков, расстреливать мирных турок, прикалывать раненых, вообще, когда прекратятся «условности военного времени».

Но какое, позвольте вас спросить, нам дело до будущих разговоров г. Викторова с болгарским генеральным штабом? Для нас болгарский штаб — не собеседник в элементарных вопросах демократии и простой человечности. У нас, у независимых журналистов, какой может у нас выйти разговор с болгарским главнокомандующим Савовым, бывшим военным министром, отданным болгарским парламентом под суд по обвинению в казнокрадстве? Правда, война фактически принесла Савову уголовную амнистию. В расчете на это, он, между прочим, и стоял все время во главе военной клики, гнавшей дело к кровавой развязке во что бы то ни стало. И не ясно ли, что министр, в мирное время расточавший достояние родной страны, должен был в военное время без больших колебаний допускать такие «условности», как расточение жизней и имущества побежденных врагов? Какие же такие у нас могут выйти разговоры со скоропостижно разбогатевшими генералами, которых амнистировало национальное несчастье войны? Разве у нас с ними есть под ногами общая почва политических принципов или моральных понятий? Им их цензура нужна для прикрытия зверства и преступлений. Нам их цензура ненавистна именно потому, что она служит делу сокрытия зверств и преступлений. Какие у нас с ними могут быть споры? И какое нам дело до споров (будущих!) г. Викторова — «в общей и специальной печати»!

Да, но все-таки

«глубоко неправильны выводы г-на А. Ото, касающиеся болгарской демократической интеллигенции. Пока она фигурирует в качестве агентов военной цензуры, она подчиняется существующему в их (ее) стране durissima lex [**], не отвечая за его жестокость» (мой курсив. Л. Т.).

Ну, разумеется. Но, прежде всего, от корреспондента, который, по собственной своей рекомендации, «в течение почти пяти лет наблюдал в мельчайших (!) подробностях жизнь» Болгарии, можно было бы требовать знакомства с тем фактом, что штабная цензура не есть «дура лекс»: не потому, что она не «дура», а потому, что она не «лекс» — не закон. Болгарская конституция не знает никакой цензуры: ни общей, ни частной; ни для мирного, ни для военного времени. Введение цензуры было уже само по себе государственным переворотом, к которому ни в каком случае не мог прилагать своих рук ни один демократ. Понимает ли это г. Викторов? Но оставим это соображение в стороне. Цензура существует, — если не как жестокий закон, то как жестокий факт. Что же, однако, отсюда следует? Разумеется, не «демократическая интеллигенция» организовала цензуру и установила нормы ее деятельности, — в этом г. Викторов прав, — а стамбулистский штаб: генералы Савов и Фичев, совместно с темных дел публицистом Семеном Радевым.

Разумеется, состоящим в цензорах радикалам и демократам и впрямь ничего не остается, как подчиняться «жестокому закону», т.-е. творить волю Фичева и Радева. Об этом спора нет. Но ведь только до тех пор, «пока они фигурируют в качестве агентов военной цензуры». Только до тех пор. В том и состоит предъявляемое мною им обвинение, что они взяли на себя обязанности охранителей тайн стамбулистского штаба. Как бы они ни относились к войне, но они не могли не знать, что руководить военными действиями и всем, что с этим связано, будут не они, а царь Фердинанд, о личном режиме которого они стерли столько перьев, и стамбулисты, которых они сами характеризуют, как бонапартистов-реакционеров, расхитителей общественного достояния и отравителей общественной совести. Взяв на себя роль цензоров главного штаба, они, — я это сказал и повторяю, — стали попустителями, а потому и сообщниками всех тех страшных дел, которыми эта война надолго, может быть, на десятилетия отравила душу болгарского народа.

Понятна наша мысль г. Викторову? Мы ему ее поясним. Пока в Абиссинии существует институт виселицы (durissima lex!), карающий за дурные отзывы об абиссинском государственном строе, до тех пор тем абиссинским фажданам, которые берут на себя обязанности палачей, ничего не остается, как «подчиниться существующему в их стране жесточайшему закону», не отвечая за его жестокость. Это совершенно неоспоримая истина. Возможен, однако, такой случай, что осужденный, прежде чем протянуть шею, воскликнет: «Гражданин палач! Еще вчера вы заявляли себя сторонником принципов демократии; не зазорно ли вам сегодня душить меня за служение этим самым принципам?». Но тут неожиданно выступает на сцену третье лицо — либеральный абиссинский публицист — и заявляет: «Твои выводы, почтенный согражданин, совершенно неправильны.

Пойми! Пока сей демократ фигурирует в качестве агента при двух абиссинских столбах с перекладиной, он должен лишь — «стараться о том, чтобы в пределах закона добросовестно относиться к обязанностям»: намыливать веревку, затягивать петлю и вышибать истинно-абиссинским пинком скамейку из-под твоих, о, гражданин, подметок!». Я не знаю в точности, что в таких случаях отвечают в Абиссинии мудрым публицистам, но не сомневаюсь, что что-нибудь страшно выразительное!

* * *

Но г. Викторов не останавливается на этом. Он идет еще дальше. Вернее сказать, он скатывается еще ниже.

«Для меня, например, совершенно понятно, — пишет он, — что если живущий в Софии корреспондент иностранной газеты приносит болгарскому демократу, исполняющему, тоже в Софии, обязанности цензора, статью, посвященную описанию жестокостей в Димотике или бессмысленных казней в Мустафа-Паше, то софийский цензор, будь он демократом, социалистом или анархистом, не может пропустить подобной статьи. У него, цензора, нет уверенности в том, что дело было именно так, как «кто-то» рассказал об этом софийскому корреспонденту… Не пропуская подобной статьи, цензура могла бы оказать, до некоторой степени, услугу самому автору, потому что, напр., в Димотике не было совершено никаких зверств, — это теперь (когда?) уже установлено (кем?) совершенно положительно (как?)». (Вопросы в скобках мои. Л. Т.)

Вы видите, как обстоит дело. Г-н Викторов посулил нам серьезно поспорить с генеральным штабом насчет организации военной цензуры. Но это — в будущем, когда штаб не будет так занят «текущими делами»… А в настоящем, пока что, г. Викторов берет на себя полностью защиту штабной цензуры, — именно того, что было в этой цензуре возмутительного, варварского и — скажем настоящее слово — глупого. Г-ну Викторову, видите ли, «совершенно понятно», если цензор не пропускал статьи о болгарских жестокостях, не зная источника сведений и сомневаясь в их достоверности.

Выходит так, что основным критерием болгарской цензуры была забота о правде, о фактической точности. Выходит так, что если бы я представил в софийскую цензуру корреспонденции о разнузданном произволе и взяточничестве в софийском комендантстве, то эта корреспонденция прошла бы беспрепятственно, ибо насчет физиономии комендантства не может быть сомнений не только у г. Викторова, от которого не укрываются даже «мельчайшие подробности», но и ни у одного из софийских цензоров. Но ведь это же чистейший вздор! Когда корреспондент хотел телеграфировать что-либо, что, по мнению цензуры, служило к «вящей славе», никто и никогда не проверял его источников. Немирович-Данченко совершенно беспрепятственно препровождал в Москву голубых лошадей героизма и великодушия — целыми табунами. Наоборот, если сообщение клонилось, по мнению цензуры, к умалению «славы», то оно неизменно черкалось, совершенно независимо от того, был ли источник его несомненным или сомнительным. Разве кто-либо в Софии сомневался в факте кровавой расправы над помаками? Что ж, разрешили нам разве об этом сообщать? Г-н Викторов знает все это не хуже моего. И если он изображает дело так, будто цензор черкал потому, что сомневался в верности сведения, то тут уж г. Викторов попросту вдается в область совершенно непозволительной официозной апологетики, которая нисколько не лучше творчества нашего осведомительного бюро. Плохая профессия у софийского корреспондента «Речи»!

Но уровень его политического мышления еще ниже его профессии. Ему, корреспонденту либеральной газеты, «совершенно понятно», если военный цензор пускается в область проверки источников сведений иностранного корреспондента. Действительно, софийские цензора не раз выдвигали этот аргумент, когда дело касалось неприятных, с точки зрения «вящей славы», фактов.

- Не можем пропустить, ибо не знаем ваших источников и сомневаемся в факте.

— Простите, но вам до этого дела нет.

— Как так? Раз мы пропускаем, значит мы подтверждаем.

— Разве софийская цензура служит порукой перед русскими читателями за русских корреспондентов? Ваша военная цензура, поелику существует, должна бы блюсти за тем, чтобы наши сообщения не вредили военным операциям, — и только. А сообщаем ли мы нашим читателям проверенные или непроверенные сведения, правду или ложь, до этого вам никакого дела нет. За наши сообщения мы отвечаем нашими именами, наши газеты — своей репутацией.

Иногда удавалось пронять этими доводами даже цензоров. А нынче вот г. Викторов, свободный журналист свободной прессы, выступает перед публикой с этим самым патриархально-полицейским воззрением на военную цензуру, как на мать-командиршу, которая контролирует источники, проверяет сведения, наблюдает за добронравием журналистов и оказывает им даже «услуги»(!), оберегая от ложных шагов.

На каких образцах вырабатывал г. Викторов свой политический образ мыслей, не знаю. Да для дела это и безразлично. Что есть на Руси много обывателей, в том числе и либеральных, в том числе и пописывающих, которые сохранили в сердцах своих многие советы вотчинной государственности, в этом я не сомневался. Но если «Речь», официоз либеральной партии, эту затхлую полицейскую дребедень преподносит своим читателям в целях защиты савовско-фичевско-радевской цензуры от обвинений злокозненных русских журналистов, это уже подлинный политический скандал!

* * *

Что же, однако, пишет г. Викторов по существу вопроса, т.-е. о балканских зверствах? Мало пишет, но нехорошо пишет! Отрицая, признает и, признавая, отрицает. Старается огульно скомпрометировать все данные, на которые я опирался, и в то же время оставляет за собой путь отступления, обещая какие-то «настоящие» данные о балканских зверствах. Невнятно пишет г. Викторов, нехорошо пишет, и эту плохую и нарочитую невнятность «Речь» преподносит как запоздалую отписку.

В двух случаях г. Викторов отваживается на прямые опровержения: 1) в Мустафа-Паше не было «казней, превращенных в дьявольскую игру праздных офицеров», ибо там было «всего две казни», 2) «в Димотике не было совершенно никаких зверств, — это теперь уже установлено совершенно положительно».

«Всего две казни» в Мустафа-Паше. Где тут ударение: на двух казнях или на Мустафе? Хочет ли г. Викторов сказать, что вовсе не было многочисленных расстрелов жирных турок, под видом «казни» башибузуков и шпионов, или же он хочет только сказать, что я неправильно приурочил эту «дьявольскую игру» к Мустафе, где было будто бы «всего две казни»? Невнятно пишет г. Викторов. А пишет он невнятно, потому что знает больше, чем хочет сказать.

Насчет Димотики «теперь уже установлено совершенно положительно», что там не было зверств. Установлено? Значит приходилось устанавливать? Чем же это было вызвано: чьими-нибудь неосторожными корреспонденциями или осторожным молчанием г. Викторова? Кем установлено? Когда установлено? Почему «кто-то», сообщивший мне о зверствах в Димотике, вызывает в г. Викторове лишь чувства солидарности с цензурой, а «кто-то» (штаб?), опровергший эти сведения, вызывает с его стороны полное доверие? Какое неравномерное распределение сурового критицизма и стремительной доверчивости!

О жестокостях в Димотике передавали мне раненые болгары. Очень веское подтверждение и этим рассказам дал на основании личных наблюдений мне и д-ру Р. Годель, корреспонденту «Frankfurter Zeitung», г. Бомон — корреспондент «Daily Telegraph», большой болгарофил, отстаивавший необходимость передачи Константинополя болгарам. Может быть, «кто-то», инспирирующий г. Викторова, попросту зачислил операции в Димотике по ведомству «казней» или «необходимых мер военной предосторожности» и таким путем установил, что в Димотике все обстояло благополучно?

Но разве центр тяжести обвинений — в казнях Мустафы и зверствах Димотики? Почему только эти два примера выделяет г. Викторов и столь невнятно «опровергает» их? Потому, что своим невнятным опровержением он надеется косвенно скомпрометировать остальные разоблачения, к которым он не смеет прикасаться. О, г. Викторов «не хочет сказать, что нигде никаких зверств не было». Правда, он сам, такой охотник до «мельчайших подробностей», ничего не видал: не случилось. Гг. Пиленко и полковник фон-Дрейер (нововременцы), капитан Мамонтов из «Утра России» и Немирович-Данченко из «Русского Слова», Кузнецов из «Голоса Москвы» — тоже ничего не видали. Зверства случались, что и говорить, но те шесть русских корреспондентов, которые в отличие от многих других были допущены главным штабом в глубь театра военных действий, своими глазами ничего не видали: за всем не угоняешься. А те, которые кое-что видали, а хотели видеть больше, не были допущены штабом, либо даже высланы назад, в Софию. Таким образом, шесть названных г. Викторовым ничего худого не видевших очевидцев — это не просто корреспонденты, а праведники, отмеченные перстом штаба. Приходится допустить, что чувство благодарности расслабляющим образом подействовало на их органы наблюдения.

Но кое-что г. Викторов хоть слыхал, если не видал, — правда, уже после того как разоблачения жестокостей появились в русской и европейской печати. Он слыхал о насилиях в Македонии. Но тут дело шло не об армии, даже не о четах, а почти исключительно о «буйных македонских элементах, которые… упивались грабежом и местью». Почему же г. Викторов хоть об этом не писал раньше? Почему заговорил он о «буйных элементах» только теперь и то в целях опровержения чужих разоблачений? А не знает ли он чего-нибудь поближе об этих «элементах»? У меня, например, есть копия письма болгарского чиновника, отправленного в один из завоеванных городов Македонии к другому чиновнику в Софии, и в этом письме ошеломленный чиновник рассказывает, что в состав банды, члены которой при помощи убийств и грабежей составили себе в короткое время капиталы в 20-30 тысяч франков, входят не только низшие административные фигуры, но — по подозрению населения — также околийский начальник (исправник) и… митрополит!

Насчет чет г. Викторов почти ничего не слышал. А между тем, бесславием дел своих они заполнили все покоренные провинции, так что сербскому штабу пришлось распустить их еще во время военных операций. Болгарский штаб этого не сделал. В своем письме к г. Тодорову я прямо указывал на кровавую работу македонского легиона, и г. Викторов, если бы хотел, мог многое узнать на этот счет у бывших участников-добровольцев, находящихся в настоящее время в Софии.

А главное — регулярные войска. Здесь лежит центр тяжести обвинения. Я категорически утверждал и утверждаю, что прикалывание раненых и пристреливание пленных было возведено в систему. Я спрашивал, куда девалось то множество неподобранных турками раненых, о котором неоднократно сообщал болгарский штаб. Между тем, тут-то, в этом центральном вопросе г. Викторов становится окончательно невнятен. Он сам ничего не видал и не слыхал. Правда, он кое-что читал о болгарских жестокостях в немецкой прессе и даже относится «с известным доверием к этим, может быть, преувеличенным сведениям, потому что они собраны на местах путем сложной и кропотливой работы».

Правда, он твердо знает, что те самые цензурные демократы и радикалы, какие мешали нам своевременно поднять голос протеста, после войны (когда все жертвы будут перерезаны. Л. Т.) серьезно займутся вопросом о всех злоупотреблениях, о всех зверствах и сами формулируют свое, болгарское «j’accuse» [70]. И г. Викторов заранее твердо уверен, что это «j’accuse» будет «аргументированнее и потому страшнее» моих разоблачений.

Выходит, стало быть, что мои разоблачения не преувеличены, а скорее преуменьшены. Выходит, что в существе своем они совершенно правильны, ибо они подтверждаются «сложными и кропотливыми» немецкими расследованиями, к которым г. Викторов относится с известным доверием, а главное потому, что грядущие разоблачения штабных обличителей окажутся еще «страшнее». Выходит, стало быть, что источники мои были не так плохи и даже вовсе не плохи. Не считая для себя возможным отдаваться под покровительство болгарского штаба в качестве привилегированного (за способность не видеть и не слышать) журналиста и потому оставаясь в Софии, я, как оказывается, был вовсе не плохо осведомлен о той оборотной стороне воинских подвигов, на которую «привилегированные» закрывали глаза. Не скрою, что, отправляясь в Болгарию, я вовсе и не готовил себя к роли «певца во стане болгарских воинов».

Я знал, что об этой стране с избытком позаботятся другие. И я не ошибся. В то же время я склонен был подозревать, что «певцы во стане воинов», подобно соловьям, ничего вокруг себя не видят во время пения. И в этом я тоже не ошибся. Как принципиальный противник войны, я, естественно, направлял свое внимание, прежде всего, на факты того развращения нравов, какое война неизбежно несет с собою. Кто же был этот осведомлявший меня «кто-то», о котором г. Викторов отзывается с таким презрением? Раненые болгарские солдаты и офицеры. Это они мне рассказывали о прикалывании раненых и пристреливании пленных — в Софии, как и в Белграде, — одни — с инстинктивным отвращением, другие — мимоходом и равнодушно, третьи — с сознательным нравственным негодованием.

За этих моих осведомителей, которые только что явились с кровавого поля и, лежа на больничной койке или сидя с обвязанной головой в моей отельной комнате, во всех подробностях восстановляли передо мной ход событий, — за этих свидетелей и очевидцев моя совесть журналиста спокойна: в вопросе о болгарских жестокостях они напраслины не выдумают…

* * *

Да, разумеется, я не имел возможности проверить «мельчайшие подробности», я не производил «сложной и кропотливой» работы. Но то хотя бы немногое и недостаточное, что я знал, разве не обязывало оно меня немедленно поднять голос протеста и возмущения в русской печати? Разве журналист — прокурор, который составляет обвинительный акт на основании исследования всех условий и обстоятельств содеянного? Разве журналист — историк, который мирно дожидается накопления материалов, чтобы привести их в порядок? Разве журналист — только запоздалый бухгалтер событий? Разве самое имя его не происходит от слова journal, дневник? Разве он не несет на себе обязательств по отношению к сегодняшнему дню?

Г-н Викторов, в ожидании того времени, когда болгарские цензора станут обличителями, а болгарский штаб освободится от текущих дел, считает возможным — это его собственное заявление — «терпеливо ждать и примыкать к «заговору молчания» по отношению… к «вопиющим разоблачениям» г-на А. Ото». Он обещает нам за это в свое время поспорить — на гулянках — со штабом насчет наилучшего устройства цензуры и поддержать грядущие обличения отставных цензоров. После окончания войны, после того, как страшное дело будет сделано до конца.

Разве это не издевательство над общественным мнением! И в какое время считали Викторовы и, главное, их хозяева возможным «терпеливо» молчать по поводу балканских зверств? В то самое время, когда политические поджигатели изо всех сил стремились втравить в международную свалку нашу собственную страну. Разве не налагало это на нас, журналистов, на тех из нас, которые хотят быть честными журналистами, удесятеренного обязательства — раскрыть русскому народу глаза на ужасы и преступления, которые кроются за «патриотическим» и «национальным» фасадом войны? При этом была, разумеется, опасность ошибиться в деталях и перенести несколько «казней» из Лозенграда в Мустафу. Но в основе этих разоблачений, как показали дальнейшие данные, собранные к настоящему времени в газетах и книгах, была правда.

А в основе молчания лежало отнюдь не педантическое стремление выяснить факты в их мельчайших подробностях, нет, — в основе лежала ложь. Да, ложь. Политический расчет, нежелание кое с кем ссориться, а главное — нежелание сшибать кое-чью политику со страшными фактами. Ибо, когда дело касается «турецких зверств», от этого мнимого пуризма не остается и следа. В том самом номере, где г. Викторов проповедует добродетель терпения и молчания, напечатана, под жирным заголовком «Избиение христиан», агентская телеграмма об истреблении турками трех христианских деревень — со слов неведомой «молодой женщины с ребенком». И, ввиду этих обстоятельств, каким оскорбительным для нравственного чутья фарисейством звучит заключительная елейно-ехидная просьба г. Викторова — поделиться с ним моими взглядами на вопросы «профессиональной корреспондентской этики». У меня не было и нет желания вступать с ним на путь «этической» дискуссии. Но раз он на этом настаивает, то я могу лишь формулировать один принцип «профессиональной этики», который кажется мне самым неоспоримым и лучше всего исчерпывающим вопрос:

Не лги!

Вена.

«Киевская Мысль» № 39, 8 февраля 1913 г.

P.S. публикатора

Поэтому некритичная поддержка национального освобождения как такового вредна даже в случае «национализма угнетённых»: после первых побед он немедля «выковывает нацию» вышеописанным способом. Как говорил Карл Краус, самое отвратительное в шовинизме — это не ненависть к чужим, а любовь к «своим. Ведь «своих» ещё нет, их надо создать из не подозревающих об этом людей или сомневающихся в нужности именно такой перековки, а это не сделать без большой крови. См. пример Македонии, ещё до всех ужасов этнических чисток и геноцидов 1915-1945 гг.

Собственно, эти симпатии к «угнетённым народам», что бы они не делали и чем быни направлялось «освобождение – обычно одним из империализмов, как«освобождение славян»», поиск «национального» вугнетении везде и всегда, даже в древнем мире/средневековье, где заведомо не было наций – важная часть «проклятого наследства», воспринятого марксизмом, советским особенно от либерализма и романтизма «весны народов». И как бы не самая токсичная – сильно искажает прогностическую ценность теории, а в политическом отношении заставляет работать на силы, в конечном счёте антисоциалистические/антикоммунистические и после победы успешно встраивающиеся в периферию глобального капитализма. Ведь неоколониальное управление в современный период отличается от колониального в период классического империализма тем, что механизм угнетения совершенствуется, империализмом освоен не только кнут, но и пряник, в виде левой и леволиберальной риторики, финансовой и иной помощи, поддерживающей национально-освободительные движения несоциалистического характера.

Что естественно, ведь коммунизм возник как крайняя левая либералов, для которых национальное возрождение, агрессивный патриотизм естественны, см. усилия Милюкова выше. Но так или иначе, надо рвать пуповину, а не укреплять её, особенно в наше время, когда либерализм вместе со всеми своими концептами, играет не революционную, как в 48-м (для периферии – и в 1904-1922), но охранительную роль.

Хотя ещё тогда соратники молодого Маркса предупреждали «остерегаться либералов», поскольку свобода и демократия – она для кого? Для какого класса? И национальное самоопределение – оно по какой схеме реализуется? Вильсона или Ленина? Первый пример — восточноевропейские национализмы, где «самоопределилась» буржуазия, с поддержкой империалистов Версаля подавив собственных рабочих и крестьян, создававших Красную гвардию, Советские республики и пр. Второй — когда русские большевики в союзе с левыми националистами угнетённых народов российской империи (боротьбистами, кермен, джадидами, коммунистическим отколом от Бунда и т.д.) сконцентрировались на диктатуре пролетариата и строительстве социализма. Там национальное самоопределение – коренизация – было формой, чтобы буржуазные националисты не перехватили инициативу и не сели на шею массам, как в Европе, на Балканах, на Ближнем Востоке etc.

Почему расцвет (иногда и строительство de novo) культур всех народов СССР предполагал обязательным условием жёсткое преследование как великорусского шовинизма, так и «национализмов угнетённых». И наоборот: нынешние националистические режимы в странах СНГ, кроме разве что белорусского, наследуют этим национализмам, их правой и антибольшевистской части, и ныне перед западными спонсорами предстающими жертвами «советского колониализма». Одновременно они не ценят и теряют плоды общественного и технического прогресса советской эпохи.

Т.е. перефразируя А.А.Любищева, сами по себе национальные чувства – опаснейшая из добродетелей, как всякий патриотизм, в пределе они ведут к описанному в «Совести нацистов» Клаудии Кунц. А позитивны — только когда выступают «зацепкой» общественного прогресса, преодолевающего отсталость и обеспечивающего развитие по 7 основным направлениям этого самого прогресса. Т.е. у левых, а не правых националистов; и то, если они не обманут массы а реализуют свою социальную программу. Так было при гегемонии коммунистов в национальном движении, из некоммунистических – у левых сионистов в 1930-1970 гг., что отмечали такие безусловные противники сионизма, как советские дипломаты в 1940е и т.Мадуро в 2010е.

Аналогичная попытка алжирской революции и ряда других национально-освободительных движений, увы, не получилась, из-за заигрывания с религией, неизменно враждебной этим преообразованиям и вождизма либо военной диктатуры, с пренебрежением к массам и намеренного отказа от создания массовой партии, могущей быть для них «толкачом».

Как превосходно показывает Лев Давидович выше, в национальном вопросе либерал, т.е. вроде бы гуманист и зашитник свободы, демократии, нынче – и прав личности, ничем не отличается от черносотенцев, для которых всё перечисленное – прах земной в сравнении со «славой нации». Тот и другой хором оправдывают и/или замалчивают резню, клевещут на жертв и т.д., активно заимствуя аргументацию друг у друга. Всё это мы видим в последние 4 года, когда эта публика вместе с присоеднившимися к ним левыми выступает добровольной цензурой и пропагандистской обслугой колониальной войны, развязанной фашистским режимом Киева на Донбассе.

И уже много лет, когда сходные силы, лишь немного левее занимают ту де позицию в отношении «палестинцев» — движения, по нацистским корням и традициям строго гомологичного нашим необандеровцам. С тем отличием, что оно не было не только разгромлено, но даже осуждено левыми, — а ведь только они могут идейно бороться с фашизмом. Почему оно процветает и пользуется почти безоговорочной поддержкой слева, при открытом использовании в пропаганде антисемитской классики, раскручивавшейся ещё нацистами и немало способствовавшей успеху этих движений в Центре и на Востоке Европы – кровавого навета, «Протоколов» [см. главу про их бытование в арабских странах] и прочего, чем сами европейские левые брезгуют (а часто и выставляют себя «борцами с антисемитизмом»).

Резюмируя: при капитализме устойчивей всего иллюзорные разделения и воображаемые сообщества: национальные, религиозные и производные первых — расовые (как минимум пока не дискредитированы марксистской критикой — в силу т.н. «теоремы Томаса»). Ибо сейчас, как 100 лет назад, все силы и ум среднего человека заняты зарабатыванием денег и т.д. выживанием, почему и цепляет кажимости в виде нации, веры и т.д., не обращая внимания на реальное, классовые силы и классовую войну, почему действие этих последних раз за разом оказывается неприятной неожиданностью, как для сербов с болгарами тогда.

Примечания

*. — Эгоцентризм — это когда люди воображают, что они — пуп земли. Болезнь, особенно свойственная просвещенным либералам. Л. Т.

**. — Жесточайшему закону.