Не только в России важно не путать Отечество и «ваше превосходительство», страну/народ и господствующий класс, эксплуатирующий их, часто враждебный их интересам, а то и просто губительный. Собственно, их взаимная несовместимость и антагонизм, интенсивно замазываемые пропагандой националистов, лоялистов и т. д. казённых (ещё хуже — идейных) патриотов, существует в любом классовом обществе. В России они акцентировались революционно-демократической интеллигенцией: вследствие её духовной работы произошла революция 1917 г., а СССР стал сверхдержавой, тогда как «историческую Россию» летом 1917 г. «союзники» по Антанте уже разделили на зоны влияния, как Китай или Иран.

Не меньшая, а, может, и большая пропасть между народом и государством была в соседней стране, откуда в Россию с 17 века приходили все новации европейской культуры и общественных веяний: Польше. Контраст между благородным, талантливым, героическим народом и гнусным, быстро фашизирующимся государством, был максимален во 2й Речи Посполитой, жившей жестоким подавлением простолюдинов, тотальным угнетением неполяков и погибшей от собственной глупости.

Как метко заметил Уинстон Черчилль

(Вторая мировая война/Пер. с англ. М.:Терра, 1997. Т. 1. С. 151–152):

«Нужно считать тайной и трагедией европейской истории,что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя; гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И все же всегда существовало две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости»

(эта жирная антикоммунистическая свинья умела трезво видеть реальность и была прекрасным стилистом, редкий случай

присуждения нобелевки по литературе за дело).

Ради похода на Восток, отчасти по сходству идейных симпатий (в борьбе с коммунизмом, в еврейском вопросе, в отношении к простолюдинам, в идее корпоративного государства), 2я Речь Посполита стала младшим союзником гитлеровцев. Вместе они участвовали в разделе Чехословакии и готовились к походу на СССР. Однако вор у вора дубинку украл: «элиты» Польши мнили себя равноправным партнёром Германии, упорно не замечая,что являются пищей. Отказавшись от требований передать Данциг и Польский коридор взамен Украины после будущей победы германско-польского союза над СССР, они сделали страну объектом немецкой агрессии. Последующий отказ от советской помощи против Гитлера, даже совместно с англо-французами и под их началом, сделал гибель страны окончательной: впрочем, о несостоявшейся гитлеровско-польской войне против СССР

некоторые продолжают жалеть и в третьей Речи Посполитой, восстановленной после уничтожения народной Польши контрреволюцией 1981 — 1989 гг.

Из катастрофы сентября 1939 г. польский управляющий класс и национальный лагерь не вынесли никаких уроков, но продолжали

ту же политику. Наиболее идейная его часть, больше всего заряженная на борьбу с «жидокоммуной», верно служила Гитлеру, однако считается «патриотами» в современной Польше, в отличие от бойцов и командиров польских коммунистических партизан, польских интербригадовцев и политработников воинских частей, сформированных в СССР — притом что именно они освободили Польшу и водрузили над рейхстагом польское знамя рядом с красным. Другая часть управляющего

класса 2й Речи Посполитой бежала в Лондон, надеясь восстановить «старый порядок» после войны с помощью Англии и Франции, а пока, на английской территории (!) содержала концлагеря для подозрительных в коммунизме. Однако куда известней — и намного страшней! — был концлагерь в Берёзе Карьтузской, на оккупированной территории Западной Белоруссии. Об этх концлагерях рассказывается в материале.

Польские лагеря на территории Великобритании

Содержание

В 1940 году британское правительство разрешило другой стране построить действующую сеть концлагерей в Шотландии. После поражения Франции в 1940 году, более 20 тысяч польских солдат было эвакуировано с берегов Дюнкерка в Британию. Соединенное Королевство и Польша договорились, что они будут направлены на отдельные базы в Шотландию с целью защиты восточного побережья от немецких войск, которые только что вторглись в Норвегию. В ответ польское правительство в изгнании, под руководством генерала Владислава Сикорского, получило полное право распоряжаться этими базами по своему усмотрению, как суверенными польскими территориями.

Генерал Сикорский боялся, что другие польские политики в изгнании могут планировать заговор против него. В связи с этим он приказал открыть концлагерь в Ротсее, на острове Бьют, всего в тридцати милях от Глазго, для заключения тех, кто мог подорвать его власть. Вскоре в палаточный лагерь стали отправлять не только противников генерала Сикорского, но и офицеров вышедших на пенсию. Сикорский не держал в секрете своих намерений, 18 июля 1940 года на заседании Польского национального совета в Лондоне он заявил:

«Не существует польской судебной власти. Всякий, кого заподозрят в заговоре, будет отправлен в концентрационный лагерь».

Со временем Сикорский основал полдюжины лагерей. В некоторых из них содержались политические заключенные, включая Мариана Зындрама-Косцялковского, бывшего польского премьер-министра, и генерала Людомила Антони Райского, бывшего командующего польскими военно-воздушными силами. В других лагерях находились «личности с неподобающими моральными устоями», к которым также причислялись гомосексуалы. А в целом, как-то так оказалось, что большинство заключенных оказалось евреями.

Условия в лагере Ротсей были относительно легкими, поскольку он предназначался лишь для содержания несогласных военных офицеров и политиков, которые могли действовать против интересов Сикорского. Находясь в Ротсее, эти диссиденты не были способны подорвать власть генерала. Но с открытием новых лагерей, они все больше начинали походить на традиционные версии с оградами из колючей проволоки, пулеметными вышками и жестокими надсмотрщиками, готовыми стрелять по непослушным заключенным. Плохое отношение к заключенным наблюдалось в лагерях Тайнабрю (Tighnabruich), Кинглдорс (Kingledoors) и Инверкетинг (Inverkeithing), некоторые из заключенных в них были убиты.

Например, 29 октября 1940 года еврейский заключенный Эдвард Якубовский был застрелен в лагере возле Кинглдорса. Позже суд постановил, что надсмотрщик, который застрелил его, Мариан Пжибиски, использовал оружие, находясь при исполнении обязанностей. Британская полиция не расследовала происшествие, поскольку польская армия имела полную и неограниченную власть над своими гражданами в Британии.

Общее количество заключенных в польских лагерях неизвестно, однако, только в Ротсее находилось 1,5 тысяча офицеров, в т.ч. 20 генералов. Снова же, ни фотографий, ни документов, иллюстрирующих жизнь в этих лагерях в свободном доступе нет. Есть ли они в архивах Великобритании или Польши – тоже неизвестно.

На протяжении войны некоторые члены Британского парламента стали беспокоиться из-за шотландских лагерей и начали задавать вопросы об отдельных происшествиях, которые всегда касались исключительно еврейских заключенных. В 1941 году Сэмюель Сильверман, депутат от округа Нэльсон и Кольн, наводил справки о Бенжаминине и Джеке Айзенбергах, двух братьях-евреях, которых после ареста польскими солдатами были отправлены в Шотландию. Сильверман задал вопрос военному министру:

«Как много людей лишены свободы в этой стране польской властью в связи с Актом про силы союзников?».

Ответом на это была размытая фраза про непозволительность ухудшения отношений с союзниками в такие важные времена.

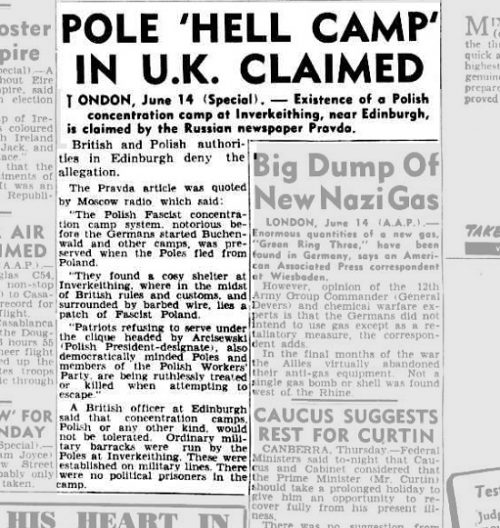

Беспокойство по поводу польских лагерей достигло кульминации в 1945 году. 15 июня, через несколько недель после окончания войны в Европе, советская газета «Правда» опубликовала статью, начинающуюся так:

«Фашистская польская система концентрационных лагерей, печально известная до создания Бухенвальда и других лагерей в Германии, была сохранена после того, как поляки покинули Польшу».

После этого последовало дело с похищением еврейского академика, доктора Яна Ягодзински. Он был тайно перевезен в Шотландию и содержался в концентрационном лагере Инверкетинг, в нескольких милях к северу от Эдинбурга. Чтобы развеять панику польское правительство разрешило прессе посетить лагерь. Об этом решении оно вскоре пожалело. Первый же заключенный, с которым поговорили журналисты, также оказался евреем, от него они узнали, что за неделю до их прибытия надзирателями был застрелен один из заключенных.

После Второй мировой войны новое британское лейбористское правительство начало оказывать давление на польскую власть, требуя закрытия лагерей. Несмотря на это, они функционировали до конца 1946 года. К этому времени британцы сами начали эксплуатировать рабский труд в промышленном масштабе, используя сотню лагерей по всей стране для заточения рабочих. Сегодня же, поляки громче всех в мире, голосят о Холокосте, дабы в этом вое никто не услышал еврейские голоса, прошедших через польские концлагеря.

Источник Сентябрь, перевод Екатерины Даниловой

Оригинал в Jacobin

Концлагерь в Берёзе Картузской.

Люди и звери. Воспоминания Гирша Ротбарта.

Он родился в местечке Крынки Белостокского воеводства в 1905 году. В 1924 году Ротбарт включился в активную революционную борьбу; неоднократно арестовывался. В концлагере Береза Картузская находился с июня 1935 года по ноябрь 1936 года. Участник Великой Отечественной войны. Живет и работает в Москве.

«Закованные в наручники, мы, Дмитрий Чилик и Максим Ригосик из Белоруссии, Давид Прешель и Петр Санковский из Варшавы и я, стоим перед большой группой полицейских в канцелярии концлагеря. Этапный конвой передает наши документы лагерной администрации. Пока происходит эта церемония, полицейские нахально нас осматривают. Один из них спрашивает:

— Откуда и кто вы?

Мы молчим. Тихонько позвякивают цепи. Чувствую плечо товарища.

— Ничего,— ехидно произносит тот же полицейский,— скоро все расскажете.

Из-за стола выходит невысокий, коренастый офицер. Он стоит перед нами, широко расставив ноги в лакированных на высоких каблуках сапогах. У него смуглое скуластое лицо, зловещий прищур глаз. Это Камаля-Курганский1— начальник лагеря. Скрестив на груди руки и втянув голову в плечи, Камаля, явно подражая кому-то, резким, визгливым голосом произносит следующую речь:

—Вы вредные и опасные для общества элементы. Вы негодяи. Власти вынуждены изолировать вас в лагерь, где мы постараемся сделать из вас достойных людей.

—Здесь будете себя чувствовать лучше, чем дома,

— сказал стражник Михальский, когда мы очутились во дворе арестантского корпуса, и тут же на наши головы посыпались удары резиновых дубинок. Подгоняемые дубинками, площадной бранью и угрозами, взбегаем на второй этаж и попадаем в распоряжение полицейского Берныцяка.

Школа унтер-офицеров в Седльце, весна 1920 г. Слева капитан Вацлав Бернацкий-Костка. Бывший социалист и революционер, полиглот, очень недурный писатель — стал фашистским тюремщиком, усердным садистом (Береза — второе из мест заключения под его руководством, до этого Брестская крепость). По счастью, ответил за преступления в народной Польше

—Каждого полицейского нужно вежливо называть «пан комендант»,— зачитывает он пункты лагерного устава, пока мы с помощью иголки и нитки переделываем свои имена и фамилии в номера в соответствии с тем же уставом. Я — номер 2822.

Видно, Берныцяк больше любил практику, чем теорию, а может быть, пришитые на рукавах и спинах нашей лагерной одежды номера пробудили в нем звериные инстинкты. Во всяком случае, он внезапно прервал себя на полуслове, схватил дубинку и погнал нас вдоль длинного коридора на лестницу. Почти три часа мы ползали, скатывались по лестницам блока, беспрерывно подгоняемые палочными ударами.

В издевательской муштре прошла первая неделя. В лагерном уставе такие занятия назывались «карными цвиченями»3. Проводил их с нами полицейский Томако. В отличие от других он редко повышал голос, был медлителен, угрюм, неразговорчив, действовал исподтишка, как змея подколодная. Высмотрит себе жертву, незаметно подкрадется, вытянет нз-за спины дубинку и начинает избивать. Коммунистов и комсомольцев ненавидел Томако лютой ненавистью. Особое наслаждение доставляли этому садисту занятия в дождливую погоду, когда плац был размыт водой и сотнями ног узников превращался в грязное месиво. Куда девалась тогда его медлительность. Команды «ложись», «встать», «падай», «ползай» в каком-то невообразимо бешеном темпе следовали одна за другой. Тех, кто уже не мог встать на ноги, Томако заставлял ползать. Сам он шел рядом и ударами ног в живот, спину, голову заставлял свою жертву глубже влезать лицом в грязь.

После этих «упражнений» работа в упряжке, корчевание пней, рытье канав показались нам не столь тяжкими и страшными. А главное — мы оказались среди большой группы своих товарищей — коммунистов, многие из которых сравнительно давно находились в лагере. Их опыт и моральная поддержка нам, новичкам, в этом фашистском аду были особенно необходимы.

По каким-то едва уловимым признакам, туманным намекам я понял, что в концлагере существует строго законспирированная коммунистическая организация. Однако вступать в разговоры на эту тему не решался, так как в нашей камере кроме коммунистов находились еще оуновцы и эндеки.

В лагере они между собой постоянно враждовали, но против коммунистов всегда выступали единым фронтом, при откровенной поддержке полицейских. Некоторые из этих фашистских прихвостней, стараясь выслужиться перед лагерным начальством, занимались доносами, провокациями, а при удобном случае и избиениями коммунистов. В ужасных условиях концлагеря все отрицательные качества этих людей проявлялись с особенной силой. Своим поведением они еще больше усугубляли наши страдания и муки. Мне часто приходилось сталкиваться с этими типами. Однажды один из них в кровь разбил мне лицо котелком, а потом донес на меня, и я вдобавок получил еще пять суток карцера.

Особенно неистовствовал в нашей группе оуновец Бенюк. Это был молодой, крепко сбитый, рослый человек. В его широченные плечи было как бы ввинчено по самые уши огромное прыщеватое лицо, под узким скошенным лбом бегали бесцветные злые глаза. В пару себе таскать носилки с землей он обязательно выбирал коммуниста, притом наиболее истощенного и избитого.

Я видел, как он нарочно перегружал носилки землей, чтобы шедший с ним в паре Прешель в конце концов уронил их. Так и случилось. Подбежавшему полицейскому Бенюк доложил, что «это дерьмо» отказывается носить. Прешель был избит и брошен на семь дней в карцер.

С Бенюком нужно было рассчитаться. На следующий день я встал в строй таким образом, чтобы оказаться на работе с ним в одной паре. Он с любопытством оглядел мою тщедушную фигуру и обрадованно подмигнул своим товарищам: мол, повеселимся и сегодня. Громко сопя, Бенюк быстро орудовал лопатой и изредка поглядывал на меня с ехидной улыбкой. Когда носилки показались мне полными, я вежливо спросил, не будет ли ему тяжело. Бенюк промолчал и стал еще быстрее набрасывать землю. Но дальше сыпать было некуда. Бенюк понял это и тоном приказа сказал: «Брать!»

Тогда за работу принялся я. Взобравшись на носилки, я тщательно утрамбовал землю, а потом стал набрасывать еще. Бенюк остолбенел. Я спокойно воткнул лопату в землю и его же тоном сказал: «Брать!»

Не знаю, что мне помогло удержать носилки, но Бенюк не выдержал. По дороге он несколько раз останавливался и с каким-то страхом и недоверием поглядывал в мою сторону. Нелегко было Бенюку и на обратном пути. Я был впереди и бежал значительно быстрее, чем он. Оуновец тяжело пыхтел, спотыкался, часто падал. Какой-то полицейский, по-видимому в интересах «справедливости», несколько раз ударил его дубинкой.

По дороге на обед оуновцы вели себя в колонне на этот раз необычно: не было попыток сбить с ног и плевков. Бекюк шагал рядом и шепотом просил меня прекратить «эти фокусы».

Во время обеда самые авторитетные у нас товарищи Правил и Рудель выразили свое несогласие с моим методом действий. Их мнение было для меня партийным решением. Я понял, что мы не должны уподобляться бенюкам, что в лагере не место сводить политические счеты с таким же узником, как и ты, тем более столь негодными методами.

Избитые, полуголодные, оторванные от родных и близких, без поддержки товарищей, многие узники ожесточались на всех и на вся, теряли человеческий облик. Исключение составляли коммунисты, которые именно здесь, в этих условиях старались держаться вместе и пытались оказать хорошее влияние на остальных заключенных. Коммунисты всегда находили возможность поделиться своим и без того скудным лагерным пайком с наиболее ослабевшим узником, поддержать его физически и морально. Не боясь самых суровых репрессий, мы использовали всякий удобный случай, чтобы передать в карцер лишнюю пайку хлеба, лишнюю ложку каши.

Деятельность коммунистов в лагере в мою бытность проходила под руководством товарищей Мушинского, Правина, Руделя и других. По их заданию коммунисты доставляли пищу в карцер, собирали в полицейском блоке обрывки газет, из которых удавалось узнать о событиях в стране и за рубежом.

Благодаря находчивости Мушинского нам иногда удавалось получить информацию непосредственно из уст кого-нибудь из полицейских. Помню, как однажды он, обратившись по всей форме к «пану коменданту», спросил:

— Верно ли, пан комендант, что говорили вчера ваши коллеги?

— А что именно? — заинтересовался тот.

— Да будто народные войска в Испании заняли пункт «Н».

— Плохо ты слышал,— ответил полицейский,— я читал газету…

И, хвастаясь своей осведомленностью, передал содержание военной сводки. Сведения, полученные таким образом, мы проверяли по карте, которая находилась в кабинете аспиранта4 Яженцкого. Однажды, во время уборки полицейского блока, меня выследил за этим занятием Томако. Моя неосторожность кончилась жестоким избиением и семидневным карцером. С тех пор и до последнего дня пребывания в лагере полицейские, избивая или муштруя меня, приговаривали:

«А что слышно в Мадриде?» Или: «Бегом, Ротбарт, скорее, а то опоздаешь в Мадрид».

Особенно изощрялся в издевательствах Матещик. Он в начале 1936 года был специально приставлен Камаля-Курганским к группе старых узников, в которую входили Рудель — врач из Варшавы, Эльман — текстильщик из Лодзи, Козачук — украинский крестьянин, Мушинский — учитель из Варшавы, я — рабочий из Западной Белоруссии и другие наши товарищи-коммунисты. Каким только мучительным издевательствам не подвергал нас садист Матещик! Излюбленным его занятием было гонять нас в течение всего дня на виду у всего лагеря через окна первого этажа арестантского блока. К концу такого «рабочего дня» от палочных ударов, от ссадин и ушибов, полученных во время прыжков из окон и карабканья по карнизам, на наших телах не оставалось живого места.

Но на нас смотрели сотни вновь прибывших узников, и это обязывало нас не сгибаться, показывать пример выдержки и стойкости.

В условиях строжайшей изоляции, когда за каждое сказанное слово заключенный сурово наказывался, личный пример имел большое значение, особенно для новичков и слабых. Однако мы не могли и не имели права этим ограничиваться.

Постоянная устная связь с вновь прибывающими в концлагерь узниками являлась одной из самых важных задач. Особенно остро встал этот вопрос в конце зимы 1936 года. И вот почему. Приблизительно в конце декабря 1935 года из лагеря были освобождены все эндеки и оуновцы, а также часть совершенно больных и истерзанных коммунистов. Со дня на день и мы ожидали своего освобождения. Несмотря на то, что нас стали бить и гонять на работы гораздо реже, ожидание и неизвестность были мучительными. Но однажды (видимо, это было начало апреля, точную дату я не помню) нас перевели в другую камеру, закрыли дверь на засовы, чего раньше не бывало, и поставили у дверей стражника. Рано утром меня вызвали на кухню чистить старый, ржавый котел, которым до этого никогда не пользовались. Я терялся в догадках, пока все не разъяснил аспирант Яженцкий. Он ворвался на кухню, увидел меня за чисткой котла и закричал:

— Что за чистка? Такие гости смогут жрать и из такого котла.

Мое сообщение взволновало и насторожило нашу семерку. Что это значит? Что происходит в стране? Кого должны привезти в лагерь? Перед всеми была поставлена первоочередная задача: установить контакт с прибывающими. Однако сделать это было очень трудно. Мы были полностью изолированы от остальных узников. Полицейские словно взбесились. Именно в это время в лагере пролилась кровь Германисского и Мозырко, покончил жизнь самоубийством один из наших товарищей в соседней камере. Сплошной стон стоял над лагерем. Мы поняли, что в стране началась новая волна террора в ответ на крупные революционные выступления трудящихся. Состав узников концлагеря, поведение полицейских были верным барометром.

За себя мы уже не боялись, но нужно было помочь устоять товарищам и выяснить, что происходит на свободе. С огромным риском для себя и товарищей мы выискивали малейшие возможности для связи. Но неожиданно все проблемы были разрешены лагерным начальством. Камаля-Курганский приказал расформировать нашу семерку по отдельным камерам и изолировать друг от друга. Тяжело было расставаться, но мы понимали, что сейчас самое важное — приободрить новичков, да и каждому из нас страшно хотелось получить хоть какую-нибудь свежую весточку с воли.

Никогда но забуду того огромного морального удовлетворения, которое принесло мне сообщение Владислава Матусевича из Вильно о героическом выстреле Сергея Притыцкого. Ведь в деревне Гаркавичи, где жили со своей матерью Александр и Сергей Притьщкие, я вел нелегальную работу, снабжал революционно настроенную молодежь деревни нелегальной литературой и хорошо знал эту семью. Товарищи по камере относились ко мне со вниманием, обращались за советами.

И, наверное, была в том доля моего труда, труда других товарищей, что с каждым днем все меньше людей падало и стонало под палочными ударами полицейских, что не стало слышно мольбы о пощаде, что люди выходили из концлагеря с гордо поднятой головой, несломленные.

25 ноября я покинул Картуз-Березу. Остались позади 17 месяцев мук и борьбы. Сопровождавший меня до станции полицейский Невядомскпй сказал мне на прощание:

— Брате Ротбарт, старайся не попадать больше в этот ад, мое сердце кровоточит смотреть на ваши страдания.

Ото была маленькая, но тоже наша победа».

«Они не стали на колени». Сборник воспоминаний и документов о концлагере Берёза-Картузская / Миско Я. (ред.). — Минск: Беларусь, 1966. — 348 с.

1Юзеф Камаля-Курганский, подинспектор польской полиции — комендант концлагеря Береза Картузская c декабря 1934 г. по 17 сентября 1939 г. Белогвардеец. Снискал известность своей жестокостью и садизмом в период деятельности в белостокской дефензиве и концлагере Береза Картузская

2У остальных, названных Г. Ротбартом узиикоз, былл такие номера: Д. Прешель — 287, Д. Чилик —286, М. Ригосик — 283, П. Санковский — 285.

3Дисциплинарными упражнениями (польск.)

4Офицерское звание в польской полиции

![Польские концлагеря Print PDF Не только в России важно не путать Отечество и «ваше превосходительство», страну/народ и господствующий класс, эксплуатирующий их, часто враждебный их интересам, а то и просто губительный. Собственно, их […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2023/04/image015-11-e1622299768150-465x190.jpg)

![Разоблачение [The Grayzone]: британская разведка спланировала подрыв Керченского моста](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2022/10/Snimok-ekrana-ot-2022-10-12-20-50-44-150x150.png)