Аннотация

Статья посвящена анализу пригородного роста на востоке России на примере Иркутска и продолжает дискуссию о возможных вариантах российской субурбанизации. На основе анализа потоков миграции внутри пригородного района показывается, что в рамках не только одного региона, но и отдельных пригородных поселений сочетаются различные процессы, обусловливающие пригородный рост – центростремительная урбанизационная миграция, классическая субурбанизация, разрастание города (спрол), перестройка «дач» как развитие советской формы пригородного роста. Сочетание столь разных по социальному содержанию процессов формирует чрезвычайно эклектичный ландшафт пригорода, в котором тесно соседствуют достаточно далекие друг от друга формы социальной организации пригорода. Такая эклектика, свойственная переходным состояниям, для российского пригорода, похоже, становится ключевой характеристикой. Это позволяет предложить для ее определения модель Т. Тувикине «постсоветского» как детерриториализованного концепта.

Последний предполагает непротиворечивое сочетание преемственности трендов развития, заданных социалистическим прошлым, и современных («капиталистических») новаций социопространственного развития города как базовой характеристики такого варианта развития города и его пригородов. Вместе с тем понимание сложившихся коннотаций «постсоветского» позволяет в более широкой перспективе определить вариант развития пригородов на востоке России как модель «глобального Востока» в прочтении М. Мюллера. [часть порождённой глобальным капитализмом «бразилизации мира«. Прим.публикатора]

Введение

Содержание

Несколько лет назад в журнале «Мир России» был поставлен вопрос о возможных путях и формах субурбанизации в России [Бреславский 2016]. Приведенный в указанной статье кейс Улан-Удэ в контексте широкого авторского обзора подходов к изучению процессов субурбанизации рисует сценарий развития пригородной зоны, характерный для стран «глобального Юга», вписывая его в процессы, характерные для Африки, Латинской Америки, части Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. И хотя автор подчеркивал, что кейс Улан-Уде демонстрирует лишь один из возможных вариантов развития субурбанизации в России, красочно описанная фактура формирует представление о доминировании именно такой модели субурбанизации, по крайней мере, на востоке страны. Более того, именно такая модель (формирование пригородов за счет сельско-городской миграции) определяется А.С Бреславским как общая черта процессов роста пригородов в России и странах СНГ: «современную Россию с большинством стран СНГ объединяет массовое переселение сельских жителей в крупные и средние города, развитие частного сектора на городской периферии после многих лет государственных ограничений» [Бреславский 2016, с. 84].

Дискуссия 2017–2019 гг. [Бреславский 2017; Бреславский 2019] показала, что даже в азиатских регионах России процессы пригородного роста протекают крайне неоднородно. Относительно небольшой массив исследований в этой сфере в России пока позволяет зафиксировать, помимо собственно быстрого роста численности населения пригородных территорий [Карачурина, Мкртчян 2021], лишь локализацию этих процессов в пристоличных муниципалитетах [Карачурина и др. 2021], причем проявляются они не только в увеличении числа жителей муниципалитетов, но и в возникновении здесь заметной специфики демографических процессов [Григоричев 2023]. Эти исследования позволяют, в целом, уверенно фиксировать бурные процессы пригородного роста в России, имеющего в отличие от традиционного сезонного проявления [Нефедова 2012; Нефедова и др. 2016] постоянный характер.

Если же говорить о формах и моделях формирования пригородного расселения и образа жизни, то пока можно рассуждать лишь о фрагментарных описаниях отдельных кейсов. При этом в фокусе большинства работ находятся структурные [Бреславский 2022; Дорофеева 2018] и функциональные характеристики расселения [Шелудков 2017] в пригороде, динамика численности населения [Бреславский 2023; Винокурова 2017], дезурбанизация как альтернатива субурбанизации [Тиникова 2020], роль сезонности в связанности агломерации, в том числе пригородной зоны с региональным центром [Яковлев 2019], трансформации функции дач в варианты внутренних и внешних пригородов [Потапчук 2020].

Большая часть таких работ ориентирована на описание отдельных практик и анализ наиболее общих количественных показателей (численность населения, общий миграционный прирост), не претендуя на определение природы и возможных моделей пригородного роста. Более того, вопрос о мотивах миграции в пригород как, например, в исследовании Л.Б. Карачуриной [Карачурина 2022] по Московской области, ставится в немногочисленных работах лишь косвенно [Бреславский 2014; Григоричев 2013]. Иными словами, что касается субурбанизации на востоке страны, пока возможно уверенно утверждать лишь то, что она становится заметным фактором трансформации системы расселения в ареалах влияния региональных центров.

В условиях такой неопределенности, вызванной, как показано выше, крайне малым числом исследований пригородов в России, закономерен вопрос о том, насколько типична модель субурбанизации столицы Бурятии не только для страны в целом, но и для азиатской части страны. Ожидает ли новые пригороды региональных столиц фавелизация по траектории стран Латинской Америки как в ряде постсоветских стран [Карбаинов 2018], а перерастание нерегулируемого стихийного освоения пригородов мигрантами из села в ареал расселения благополучного среднего класса является лишь отдаленной и не очевидной перспективой [Hirt 2013] ? Справедливо ли вообще считать рост пригородов по данной модели вариантом субурбанизации, а не разрастанием города, спролом (urban sprawl), не приводящим к формированию специфической системы расселения и образа жизни (см. напр.: [Дохов, Синицын 2020])?

Постановка этих вопросов порождает следующую проблему: насколько можно говорить о гомогенности процесса субурбанизации в пределах одного региона и даже пристоличной территории? Справедливо ли рассуждать о той или иной модели субурбанизации (хотя бы наиболее обобщенной – «глобального Юга» или «глобального Севера») даже на уровне одного региона? Определение модели – отнюдь не только вопрос выбора теоретической рамки для анализа конкретного кейса. Оно во многом задает и логику анализа социального развития пригородных сообществ. Так, представление о росте пригородов в логике «нового железного занавеса» [Hirt 2012] предполагает взгляд на сообщества субурбии прежде всего через призму образа жизни закрытых сообществ классических пригородов [Low 2003] и поиск тех же закономерностей в развитии пригорода [Fishman 1987].

Напротив, взгляд на российский пригород как на стихийное освоение пространства в логике центростремительного движения сельского населения в города и других черт, характерных для субурбанизации стран «глобального Юга» [Harris 2010; Keil 2013], переводит исследовательский интерес к рассмотрению субурбии как пространства «для бедных» [Harris 2010, p. 33] с почти неизбежной фавелизацией его пространства и маргинализацией сообществ [Бреславский 2014; Бреславский 2018].

В более широкой перспективе рамка анализа определяет включение российской субурбанизации в целом и на востоке страны в частности в логику линейной урбанизации (см. напр. [Champion 2001]), которая для российского случая становится формой догоняющей урбанизации. Такой взгляд, как показал М. Оуржедничек на примере Чешской республики, ведет к игнорированию специфики постсоциалистического города [Ouředníček 2016] и постановке вопроса о познавательной ценности их исследований в контексте западных работ в области урбанистики [Sjöberg 2014; Ferenčuhová 2016]. Или, напротив, российскую субурбанизацию следует погрузить в представления о дифференциальной урбанизации [Geyer, Kontuly 1996; Ouředníček 2007], позволяющей предложить альтернативные пути роста городов и их пригородов? Возможно, в такой перспективе российская специфика этого процесса заключается в сложном сочетании моделей и форм, реализующихся в относительно сжатом пространстве и времени, и формирующих, как и постсоциалистический город [Tuvikune 2016], некую автономную модель? Тем более что доминировавшие в 1990–2000-е гг. формы пригородного роста ни по физическому облику, ни по социальной природе не соответствовали устоявшимся (западным) моделям субурбанизации [Hirt 2013].

В этой статье на примере кейса Иркутска будет показано, что разные пути субурбанизации способны сочетаться даже в пределах пригородной зоны одного города, а доминирующий путь пригородного роста может существенно отличаться в двух соседних регионах. Выбор кейса Иркутска определяется, с одной стороны, его типичностью как высоко урбанизированного региона востока России: в этом смысле кейс Иркутска, в отличие от упомянутого случая Улан-Удэ, представляет ситуацию индустриально развитых регионов Сибири и Дальнего Востока и позволяет анализировать пригородный рост за пределами процессов, заданных советской урбанизацией. С другой стороны, субурбии Иркутска являются одним из наиболее изученных кейсов субурбанизации на востоке страны [Григоричев 2013; Григоричев 2016; Григоричев 2023; Serebrennikov 2018], что дает возможность более объемного видения этого процесса. С опорой на анализ миграционных процессов на уровне сельских и городских поселений пригородного района будет продемонстрировано, что в пределах пригородной зоны Иркутска одновременно реализуются различные модели субурбанизации, которые могут переплетаться на уровне небольших муниципальных образований и даже населенных пунктов.

Отталкиваясь от идеи Т. Тувикине [Tuvikune 2016], автор попытается показать, что гетерогенность субурбанизации может стать не переходной, а достаточно устойчивой моделью этого процесса для российского города. Принимая во внимание некоторую дискуссионность такого взгляда [Galuszka 2022; Kinossian 2022], прежде всего устоявшиеся в отечественной науке коннотации используемых терминов [Усманова 2020], представляется все же, что он может иметь серьезную эвристическую ценность для интерпретации российского пути субурбанизации.

Анализ строится на основе данных Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, касающихся динамики численности населения и миграционных процессов в разрезе городских и сельских поселений Иркутского муниципального района, которые являются основной территорией роста субурбии Иркутска [Serebrennikov 2018].

Здесь процессы пригородного роста очерчены наиболее рельефно по сравнению с входящими в Иркутскую агломерацию Шелеховским муниципальным районом и Ангарским городским округом. Поскольку фокус статьи направлен на выявление моделей пригородного роста и не претендует на комплексное описание этого процесса в Иркутской агломерации, анализ ограничен данной территорией. Основным инструментом исследования стал расчет коэффициента миграционного прироста (нетто-миграции) в пригородных муниципалитетах нижнего уровня в обмене с региональным центром, иными муниципальными образованиями пригородного района и области. Хронологически горизонт анализа ограничен периодом от Всероссийской переписи населения 2010 г. до начала 2020 г., когда пандемия COVID-19 резко изменила динамику пространственного движения населения [Рязанцев, Храмова 2022].

Динамика населения и расселения в пригородном районе

В первое постсоветское десятилетие существенных отличий в демографической динамике рассматриваемого Иркутского муниципального района не наблюдалось: численность жителей района с 1990 по 2002 г. выросла на 6,5% (3,6 тыс. чел.). Заметные изменения начали происходить в период между Всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 г., тогда число жителей района выросло с 59,9 тыс. чел. до 84,3 тыс. чел. (40,7%), что выбивалось из доминирующих в регионе трендов депопуляции, а уже к 2021 г. оно превысило 162,7 тыс. чел. По темпам роста как в относительном выражении (на 171,6%), так и в абсолютных цифрах пристоличный район значительно опередил региональный центр: население Иркутска в 2002–2010 гг. сократилось на 5,7 тыс. чел (до 587,9 тыс. чел.), а к 2021 г. выросло до 617,3 тыс. чел. (на 29,4 тыс. чел. или лишь на 5%).

Другой прилегающий к региональной столице район (Шелеховский) также демонстрировал рост численности населения в этот период с 11,8 тыс. чел в 2002 г. до 12,3 тыс. чел. в 2010 г. и до 23,1 тыс. чел. в 2021 г. (суммарно на 95,8%). Единственным сельским районом Иркутской области за пределами столичной агломерации, где численность населения в 2002–2021 гг. увеличивалась, был Ольхонский муниципальный район, являющийся средоточием туристско-рекреационного кластера региона. Однако и здесь прирост населения ни в абсолютных цифрах (1,5 тыс.), ни в относительном выражении (около 17%) не был сопоставим с динамикой увеличения численности населения в пристоличном районе.

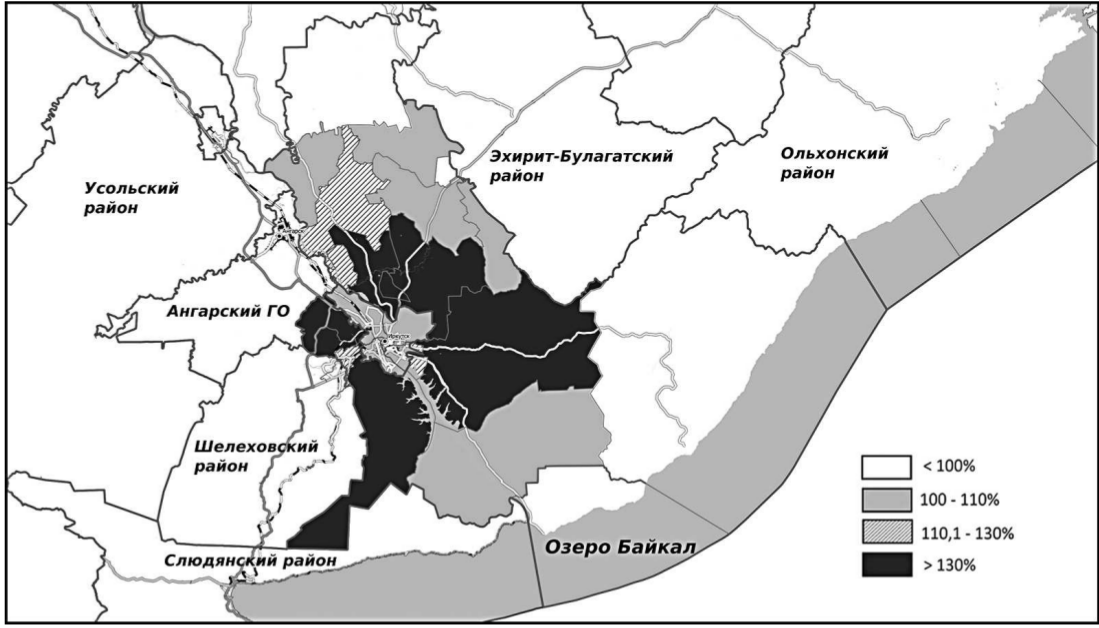

В пределах Иркутского муниципального района наиболее быстрыми темпами увеличивалась численность жителей в сельских и городских поселениях, прилегающих к областному центру и/или расположенных вдоль наиболее крупных автодорог, обеспечивающих часовую транспортную доступность города (рисунок 1).

Доля их жителей в общей численности населения района поднялась с 72,1% (49,5 тыс. чел.) в 2007 г. до 83% (74,8 тыс. чел.) в 2012 г. и до 89% (121,6 тыс. жителей) в 2020 г. Фактически численность жителей пригородного пояса и их удельный вес в общей численности населения района, вероятно, были заметно больше в силу недоучета наличного населения. Перепись населения 2021 г. показала, что реальное число жителей Иркутского района на 15,2% (на 21,6 тыс. чел.) выше, чем по данным текущего учета. Наиболее существенный недоучет населения (от 15 до 59%) пришелся именно на сельские и городские поселения, расположенные в ближней пригородной зоне. Напротив, в поселениях, где число жителей росло медленнее либо сокращалось, данные переписи корректировали текущий учет заметно меньше, чем в целом по району. Иными словами, неполнота данных текущей статистики занижала как фактический рост численности населения района, так и процесс его интенсивного перераспределения.

Специфика текущего статистического учета и системы административно-территориального деления делает невидимым еще один процесс. Несмотря на стремительный рост численности населения, официальный перечень населенных пунктов Иркутского района в количестве 87 позиций, в том числе две нежилые деревни, не расширяется. Однако сопоставление космоснимков территории района 2010 г. (сервис Google Earth) и современной ситуации демонстрирует появление более 40 новых застроенных территорий, которые фактически являются самостоятельными населенными пунктами, радикально изменяют функции существовавших ранее сел, что значительно развивает систему пригородного расселения. Такое противоречие связано с тем, что все новые пригородные поселки регистрируются либо как садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), либо как части («микрорайоны», «поселки») уже существующих населенных пунктов. Причем такие практики реализуются как на территориях малоэтажной индивидуально жилой застройки (ИЖС), так и на территориях многоэтажных микрорайонов.

Так, один из наиболее старых пригородных коттеджных поселков Миловиды юридически является СНТ, однако самостоятельного населенного пункта формально не образует и по коду ОКАТО относится к поселку Дзержинск одноименного сельского поселения. Другим примером является поселок Николов Посад в статусе товарищества собственников недвижимости, по ОКАТО он относится к рабочему поселку (р.п.) Марково Марковского городского поселения. Частью р.п. Марково стал и многоэтажный микрорайон Луговое, несмотря на то, что территориально он примыкает к границе Иркутска и отстоит от основной застройки р.п. Марково на несколько километров. Еще один новый микрорайон Современник относится к поселку Дзержинск, хотя в архитектурно-планировочном и транспортно-логистическом отношении является самостоятельным образованием. В целом на территории сельских и городских поселений Иркутского района, где отмечается быстрый рост численности населения, выделяется не менее 23 новых образований подобного типа.

Рисунок 1. Динамика численности населения сельских и городских поселений Иркутского района, 2012–2020 гг.

Таким образом, можно довольно уверенно фиксировать не просто стремительный рост численности населения пригородных муниципальных образований, но и изменение сети пригородных населенных пунктов, не отражающееся в статистике.

Представленная двойственность пространственного роста пригорода (фактическое появление новых пригородных поселений при формальном их отсутствии и мимикрии под советские дачи) косвенно, но достаточно явно свидетельствует об изменении природы пригорода. Внешне оставаясь традиционной «дачной субурбанизацией» [Махрова 2015] и формой «ступенчатой миграции» [Ioffe, Nefedova 1999], пригороды Иркутска все более полно начинают соответствовать одному из классических определений субурбанизации как формированию постоянных поселений на периферии города за счет миграции его жителей за пределы городской черты [Fishman 1987].

Подтверждением этого качественного перехода может служить структура миграционных процессов в пригородном районе, которая будет рассмотрена ниже.

Роль миграционных потоков в росте пригорода: доминанта Иркутска

В большинстве отечественных работ, посвященных современному росту пригородов, анализ роста численности населения опирается на данные общих итогов миграции. При этом основной пространственной единицей выступают пристоличные муниципальные районы [Карачурина, Мкртчян 2021; Григоричев 2017], а структура миграционного прироста анализируется на уровне выделения внутри региональной миграции. Такой подход, безусловно, не позволяет корректно выделить доминирующие в формировании пригородного населения миграционные потоки, что компенсируется исследователями за счет качественных социально-антропологических исследований [Григоричев 2013; Бреславский 2014]. Лишь в последние годы появляются отдельные работы, анализирующие динамику пригородного роста и миграции на уровне муниципальных поселений, в том числе при изучении их миграционного баланса [Карачурина и др. 2021; Карачурина, Мкртчян 2021].

Последний подход, несомненно, более продуктивен, поскольку позволяет не только определить особенности пространственного роста субурбии и роль отдельных миграционных компонент, но и, как следствие, более обоснованно предлагать интерпретации роста пригородов. В этой логике целесообразно рассмотреть масштабы внутрирегиональной миграции по муниципальным образованиям нижнего уровня в целом, типизировать поселения по уровню миграционного прироста за счет обмена населением с региональной столицей и, наконец, проанализировать интенсивность миграционных связей внутри пристоличного района. Такой взгляд дает возможность увидеть роль собственно субурбанизационной миграции в росте пригородов, что в свою очередь позволяет судить о природе пригородного роста.

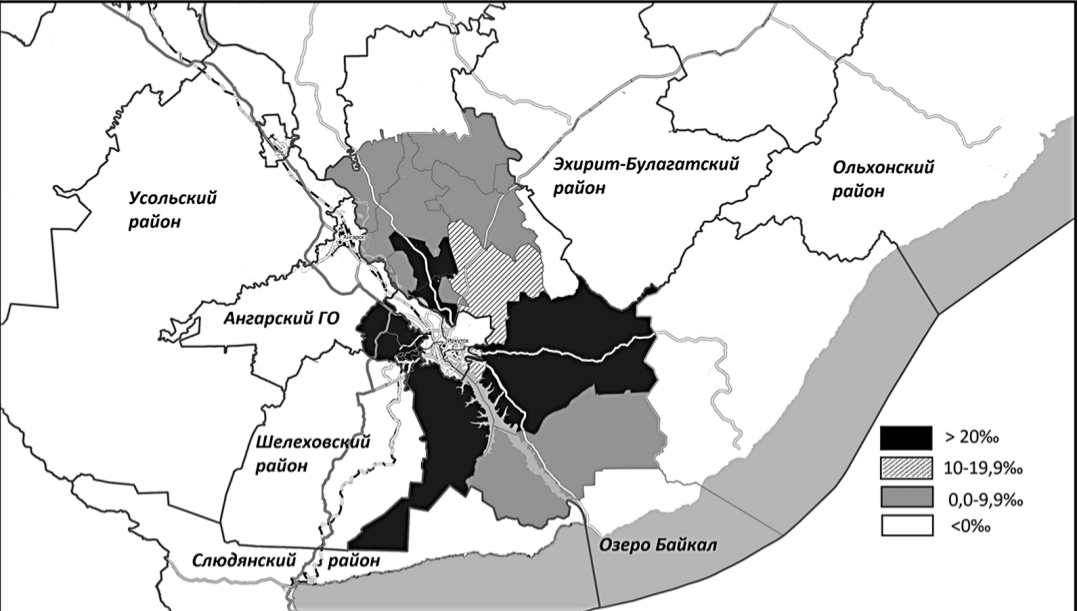

Среднегодовой (2013–2019 гг.) коэффициент миграционного прироста за счет движения населения в пределах Иркутской области показывает, что основными точками притяжения в пристоличном районе являются поселения, непосредственно прилегающие к областному центру (рисунок 2). Пространственное распределение показателя дает возможность выделить вполне отчетливый градиент убывания миграционной привлекательности муниципальных образований по мере отдаления от Иркутска. Это, с одной стороны, в целом подтверждает тезис об опережающем росте пригородов по сравнению с иными территориями регионов России [Карачурина, Мкртчян 2021] и одновременно свидетельствует о том, что рост численности населения пристоличного района связан исключительно с пригородными территориями. С другой стороны, такой взгляд по-прежнему оставляет открытым вопрос о ключевой компоненте миграционного роста и, следовательно, о природе пригородного роста – продолжении центростремительного роста или формировании субурбанизационного движения из областной столицы.

Рисунок 2. Среднегодовой коэффициент миграционного прироста сельских и городских поселений Иркутского района в миграционном обмене с муниципалитетами Иркутской области, 2012–2019 гг., ‰

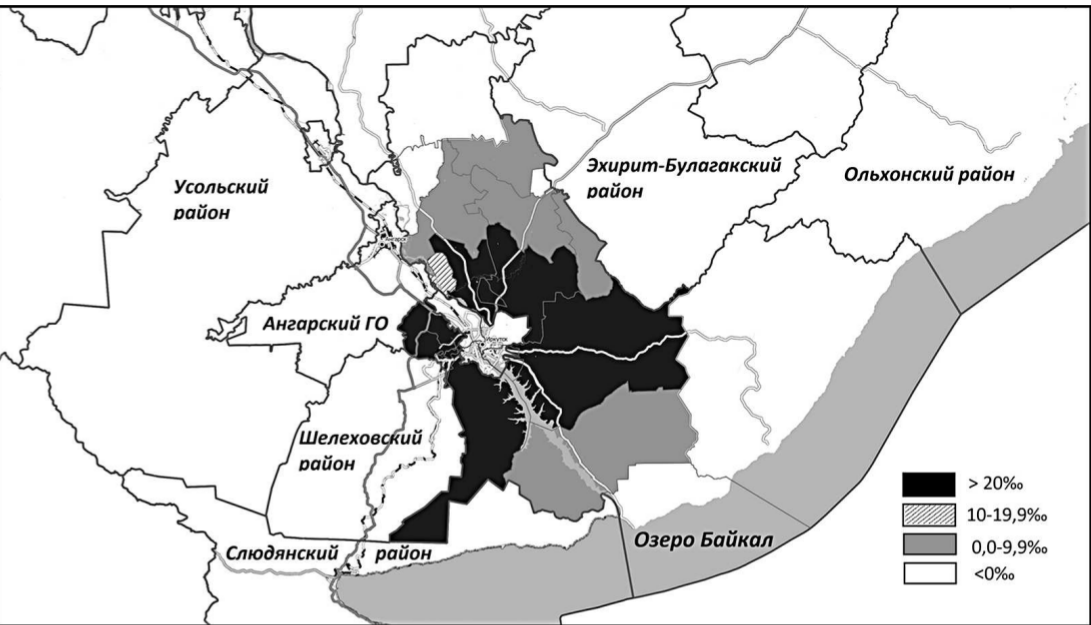

Анализ потоков миграции в пригородном районе демонстрирует, что для ряда сельских и городских поселений ведущим здесь становится приток переселенцев из областного центра. Доля мигрантов из Иркутска в общем миграционном приросте Иркутского района в 2012–2019 гг. ежегодно составляла от 45,6 до 53,6%, а с учетом выходцев из близлежащих городов Ангарск (20 км от регионального центра) и Шелехов (16 км от Иркутска), входящих в Иркутскую городскую агломерацию, она достигала 58,7%.

Пространственное распределение миграционного прироста пригородных поселений за счет миграционного обмена с Иркутском (рисунок 3) достаточно близко совпадает с характером миграционного роста этих территорий в целом.

Максимальные значения среднегодовых коэффициентов миграционного прироста за 2013–2019 гг. за счет притока из Иркутска хорошо коррелируют и с распределением пригородных поселений по динамике роста численности населения (рисунок 1). Представляется, что можно с высокой долей уверенности говорить о детерминации роста пригородного населения Иркутска преимущественно движением горожан на постоянное жительство в пригородные территории (из областного центра и городов Ангарск и Шелехов, входящих в состав Иркутской агломерации).

Рисунок 3. Среднегодовой коэффициент миграционного прироста сельских и городских поселений Иркутского района в миграционном обмене с г. Иркутском, 2012–2019 гг., ‰

Других значимых доноров миграции в пределах региона в пригороды Иркутска выделить не удалось, при этом следует отметить, что относительно заметным представляется движение из районов Крайнего Севера (12–16% в общем миграционном приросте района ежегодно), что отражает одну из составных частей «западного дрейфа миграции» – смещение населения на юг [Мкртчян 2004]. Доля приезжих из малых и средних городов области в пригородный район также относительно невелика: в целом она составляет около 15% от общего миграционного прироста и лишь в 2019 г. выросла до 21% за счет резкого притока из г. Тулуна в результате стихийного бедствия. Доля приезжих в пригороды Иркутска ни из одного города области не сопоставима с объемом миграции из областного центра: так, доля выходцев крупнейшего города области Братска в ежегодном миграционном приросте Иркутского района колеблется на уровне 3%.

Таким образом, можно с достаточно высокой долей уверенности утверждать, что рост населения в пригородных территориях Иркутска определяется прежде всего миграцией из областного центра (таблица 1). Приток переселенцев из других городов и муниципальных районов относительно невелик и не позволяет выделить тот или иной тип территорий, являющихся альтернативными донорами для роста пригородов. Заметным можно назвать лишь приток переселенцев из районов Крайнего Севера, в котором доминируют выходцы из городских поселений. Переселение из сельских районов в пригороды в рамках восходящей урбанизационной миграции продолжает действовать, однако представляется, что он уже не является определяющим.

Какие пригороды формирует миграция?

В отличие от упомянутого в начале статьи кейса Улан-Удэ [Бреславский 2016], где, как показал автор, все же доминирует завершение урбанизации, в случае Иркутска отчетливо просматривается движение из города в пригород. Это, однако, оставляет открытыми вопросы, что лежит в основе такого движения и какой тип пригородов оно формирует. Безусловно, статистика позволят лишь косвенно судить об этом, но тем не менее представляется, что соотнесение миграционных потоков с типами пригородной застройки в пригородных муниципальных образованиях дает возможность увидеть формирующиеся типы субурбии.

Как было показано выше, в известной мере очевидно, что муниципальные образования пригородного района, являющиеся основными центрами притяжения мигрантов из Иркутска, одновременно притягивают значимую часть мигрантов в район из других территорий области. Так, Марковское городское поселение, где наиболее высок миграционный прирост за счет Иркутска, одновременно становится лидером по этому показателю за счет миграционного обмена с другими городами и районами области. Высокий уровень миграционного прироста за счет иных территорий Иркутской области имеют и другие точки притяжения субурбанизационной миграции – Уриковское, Мамонское и другие сельские поселения.

Исключение составляет Ушаковское сельское поселение: здесь миграционный прирост за счет иных территорий региона почти в три раза ниже, чем за счет Иркутска. Такое сочетание позволяет сформулировать несколько объясняющих гипотез, каждая из которых отражает самостоятельный путь роста пригорода. Значительный миграционный прирост Марковского городского поселения связан, безусловно, со строительством крупных спальных микрорайонов – Лугового и Березового. Относительно невысокий уровень цен на жилье, использование городских инженерных сетей, доступность городского общественного транспорта создают здесь модель спрола, в рамках которой выезд горожан в формально пригородный район фактически создает не субурбию, а отдаленные «спальники». Соответственно, высокий уровень миграционного притока сюда из других территорий области может быть интерпретирован как урбанизационная миграция и отражение в целом центростремительного движения населения. Вместе с тем, как упоминалось выше, на территории этого же поселения активно развиваются и разнообразные формы ИЖС как в формате обособленных коттеджных поселков (не выделяемых, правда, как населенные пункты в административно-территориальном делении), так и в форме расширения усадебной застройки уже существующих поселений, прежде всего самого р.п. Марково.

Доступная статистика, к сожалению, позволяет лишь косвенно определить, какая из форм пригородного роста детерминирует основную часть миграционного притока. С 2013 по 2019 г. интенсивность миграционного прироста в этом поселении устойчиво снижалась (со 186 до 28,6 промилле), в том числе за счет обмена с Иркутском (с 90,8 до 12,0 промилле). Важно отметить, что падение прироста происходило прежде всего за счет уменьшения притока из города, а не роста возвратного потока: число прибывших из Иркутска в поселение снизилось с 90,8 на 1000 жителей до 12,0 на тысячу, при этом интенсивность встречного потока почти не изменилась – 11,3 в 2013 г. и 9,7 в 2019 г. Синхронно падал и приток за счет сельских территорий и малых городов (миграция из них вряд ли может быть субурбанизационной) с 71 до 14,1 промилле. Это позволяет предполагать, что приток снижается по мере застройки микрорайона. Иными словами, резкий всплеск миграционного притока был определен здесь разрастанием города за его границы (спролом).

Вместе с тем миграционный прирост из областного центра даже после завершения застройки микрорайона продолжает оставаться достаточно значимым, что свидетельствует, скорее, о продолжающемся субурбанизационном процессе. Несмотря на то, что в абсолютном выражении численность жителей районов ИЖС здесь должна быть несопоставимо меньше, с точки зрения пространственного развития пригорода именно усадебная застройка определяет облик значительной части территории поселения. В свою очередь усадебная застройка с собственным домом (single family house) и организация жилого пространства в значительной мере определяют субурбанизм как образ жизни и в классическом североамериканском варианте [Fawa 1956; Walks 2013], и в иркутских пригородах [Григоричев 2013].

Это позволяет утверждать, что имеет место переплетение двух процессов – спрола и субурбанизации, пространственно связанных, но существенно отличающихся по социальной природе. Причем, если спрол имеет более ограниченный по времени характер, что связано с завершением строительства микрорайонов или его отдельных частей, то субурбанизационное движение более устойчиво.

Близкая ситуация разворачивается и в другом пригородном поселении – Ушаковском, где ведется строительство загородного микрорайона Современник. Здесь среднегодовой коэффициент миграционного прироста за счет обмена с региональным центром составляет 21,6 на тысячу жителей. Однако здесь приток мигрантов из других районов области относительно невысок, и на протяжении 2015–2019 гг. этот показатель существенно не рос. Можно предположить, что отсутствие значительного притока сюда мигрантов из иных муниципальных образований области детерминируется относительно недавним развитием микрорайона, его небольшими масштабами, использованием локальных инженерных сетей и менее удобной логистической схемы.

Иначе развивается ситуация в сельских поселениях, где строительство загородных микрорайонов не ведется. В таких муниципалитетах миграционный приток из Иркутска носит неравномерный характер (годовой коэффициент миграционного прироста может колебаться от 12,9 до 40 промилле), однако остается достаточно стабильным. Такие колебания характерны для всех поселений, где приток жителей сопровождается ростом именно ИЖС, что определяет и формирование архитектурного ландшафта, близкого к классическим образам американской и европейской субурбии.

При этом можно выделить три основных формы такого роста –

(1) модернизация и расширение традиционной застройки существующих деревень (как правило, центров муниципального образования);

(2) строительство «микрорайонов» и «поселков» в составе таких населенных пунктов (в отличие от рассмотренных выше многоэтажных микрорайонов и жилых комплексов, они предполагают усадебную застройку в порядке ИЖС);

(3) формирование новых застроенных территорий с юридическим статусом СНТ, ДНТ и подобных.

Последние, как отмечалось выше, фактически являются самостоятельными населенными пунктами, не имея при этом юридического статуса. Можно допустить, что такой вариант пригородного роста, основанный на классической субурбанизационой миграции, формирует наиболее стабильный миграционный приток в пригород. С другой стороны, эта взаимосвязь позволяет предполагать высокую привлекательность субурбанизма как образа жизни, что проявляется в устойчивом миграционном движении. Это подтверждается и тем, что выделенные формы субурбанизационного роста массово присутствуют во всех пригородных муниципальных образованиях, где отмечается стабильный рост численности населения.

Важно оговориться, что однозначно определить рост этой части пригорода Иркутска как близкой к классическим образам стран «глобального Севера» все же достаточно сложно. В силу стихийности заселения пригорода респектабельные районы ИЖС и даже коттеджные поселки могут оказаться в ситуации сквоттерских поселений. Застройка территорий за пределами «земель поселений» (как правило, это земли сельскохозяйственного назначения, перевод которых в земли поселений может быть весьма затруднен) делает невозможной регистрацию недвижимости и выводит эту часть пригородов в экстралегальное поле. Однако и в этих муниципальных образованиях высока вероятность появления мало- и многоэтажных микрорайонов.

Так, на протяжении рассматриваемого периода в Мамоновском сельском поселении, являвшемся пространством активного переселения и развития ИЖС, начато строительство комплекса «Жилые кварталы» с возведением пяти- и восьмиэтажных зданий1. Новый квартал фактически расположен среди обширного пространства усадебной застройки, сформировавшейся в последние 15 лет и продолжающей активно расти. Подобные проекты оказываются далеко не всегда успешными: построенный в 2016–2017 гг. микрорайон Ушаковский, включающий комплекс из двух- и трехэтажных домов, по сегодняшний день остается не заселенным, при этом граничащее с ним с. Пивовариха активно растет за счет ИЖС и переезжающих на постоянное жительство горожан.

Наконец, следует подчеркнуть, что сельские поселения пригородного района, население которых растет за счет миграции из Иркутска, а доминирующей формой застройки является индивидуальное жилищное строительство, также выступают точками притяжения для переселенцев из других муниципальных районов области. Это позволяет предполагать, что здесь встречаются субурбанизационная и урбанизационная миграция. Выбор населенных пунктов с доминированием усадебной застройки, вероятно, в этом случае определяется более низкими затратами на приобретение жилья и более простой адаптацией для выходцев из сельской среды.

Таким образом, можно довольно уверенно констатировать, что пригородный рост Иркутского района, начавшийся со стихийной миграции и индивидуальной жилой застройки, в последнее десятилетие активно дополняется крупными девелоперскими проектами строительства многоэтажных жилых комплексов (на сегодняшний день реализуются три крупных проекта – Луговое, Березовое, Современник и ряд более мелких), выполняющих функции отдаленных спальных районов. Иными словами, в пределах одного пространства ближних пригородов реализуются одновременно процессы субурбанизации и разрастания города (спрола), и последний детерминирует приток мигрантов в рамках урбанизационной восходящей миграции.

Эти процессы формируют разительно отличающиеся архитектурные панорамы, которые в свою очередь допускают и крайне неоднородный социальный ландшафт. Важно отметить, что эти процессы протекают не в пустом пространстве: во всех муниципальных образованиях, где формируется новое население как за счет субурбанизационной миграции, так и благодаря строительству жилых комплексов, продолжает развиваться специфическая российская форма дачной субурбанизации, сопряженная с сезонным проживанием в пригороде и с преобразованием СНТ в постоянные пригородные поселения [Григоричев 2015]. Одновременно продолжается трансформация пригородных деревень, связанная с перестройкой старых усадеб и уплотнением застройки в связи с новым ИЖС [Григоричев 2016].

Наконец, значительная часть новой пригородной застройки (как многоэтажной, так и усадебного типа) примыкает к окраинам областного центра, где доминирует частный сектор, который также стремительно эволюционирует в сторону субурбанизма как образа жизни, формируя своего рода внутренний пригород Иркутска [Григоричев и др. 2023].

Заключение

Таким образом, пригородная зона Иркутска складывается на базе нескольких процессов, связанных, с одной стороны, с продолжением пространственного развития региона и его столицы, заданных еще советской традицией, а с другой, с качественно новыми процессами. В этой перспективе пригород выглядит пространством переходности от сложившихся ранее тенденций развития к новым; пространством, где вырабатываются формы постсоветского образа жизни и организации пространства.

Переходность в развитии пригорода фиксируется в пространственных формах – микрорайонах, перемежающихся стихийным ИЖС, закрытыми коттеджными поселками и дачными массивами. В перспективе эта переходность (по определению понимаемая как временное состояние) имеет все шансы закрепиться как постоянная эклектичность пространственного и социального развития пригорода. При этом в отличие от своего рода «чересполосицы» периурбанизации Китая выделить сколько-нибудь определенные зоны иркутского пригорода весьма сложно.

Растущие загородные «спальники» охватывают построенные по модели gated community коттеджные поселки, тесно соседствуют с усадебной застройкой и обширными дачными массивами, часть которых перестраивается для постоянного проживания. При этом значительная часть новой пригородной застройки самостоятельного юридического статуса не получает, мимикрируя под устоявшуюся административно-территориальную организацию. Вероятность преодоления такой эклектики представляется достаточно невысокой, что означает фиксацию сложившегося микста форм и способов пригородного роста как постоянной характеристики субурбии.

Можно высказать предположение, что закрепление такой эклектичности и переходности не как временного процесса, а как постоянной характеристики, позволяет допустить понимание российских пригородов через призму «постсоциалистического». В отличие от определения Людвига Сикоры этого концепта как «временно существующего явления», имеющего четко очерченные сроки начала перехода «с момента изменения правил игры» и менее определенные, но неизбежные сроки окончания перехода к «капиталистическому» городу [Sýkora 2009, p. 394], представляется возможным вслед за Таури Тувикине [Tuvikune 2016] понимать его как более или менее устойчивое состояние. Такое состояние предполагает, по Т. Тувикине, непротиворечивое сочетание преемственности трендов развития, заданных социалистическим прошлым, и современных («капиталистических») новаций социопространственного развития города.

Применительно к субурбанизации такой взгляд позволяет отказаться от жесткого определения природы пригородного роста российского города: она изначально эклектична и сочетает стихийное разрастание города (спрола), завершение урбанизации с собственно субурбанизационным процессом как в специфической российской форме (дачная и сезонная субурбанизация [Махрова 2015], трансформация городской усадебной застройки – частного сектора [Grigorichev, Elokhina 2022; Григоричев и др. 2023]), так и в классическом варианте. Здесь в пределах не только субурбии одного города, но и отдельных пригородных муниципальных образований нижнего уровня и даже отдельных населенных пунктов одновременно присутствует широкий спектр форм пригородного роста – от новых городских микрорайонов и коттеджных поселков до дачных массивов и традиционной деревенской застройки. Часть из них может жить в «пульсирующем» (сезонном) формате [Махрова, Бабкин 2018] – прежде всего «дачи», однако вектор постоянной миграции свидетельствует о постепенной фиксации эклектичности пригородного роста на постоянной основе. Имеющиеся исследования региональных столиц Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют предполагать, что такой микст процессов в пригородной зоне вполне типичен для востока России и является его важной сущностной характеристикой.

С другой стороны, присутствующие в концепте «постсоциалистический» идеологические контексты почти неизбежно вынуждают воспринимать его через пространственно-временные характеристики, довлеющую роль которых критикует Т. Тувикене [Tuvikune 2016, p. 134]. Альтернативой, не отрицающей, но включающей идею «постсоциалистического», может стать образ «глобального Востока», предложенный М. Мюллером для урбанистических исследований. Будучи не тождественен «постсоциализму» [Müller 2020; Мюллер 2021], этот концепт позволяет выделить специфику «постсоциалистического» города (прежде всего его эклектичность, возникающую вследствие масштабных экспериментов) и уйти от транзитности и идеологических контекстов в его описании [Усманова 2020]. Представляется, что в этой перспективе российский пригород может быть описан наиболее адекватно. Стихийность пригородного роста в России (по крайней мере, в ее восточной части), отсутствие, в отличие, например, от Китая, системы планирования и управления им, делают современные российские пригороды полем непредсказуемых экспериментов и социопространственных оксюморонов в качестве их результата.

Список источников

Бреславский А.С. (2014) Незапланированные пригороды: сельско-городская миграция и рост Улан-Удэ в постсоветский период. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН.

Бреславский А.С. (2016) Какой может быть российская субурбанизация? // Мир России. Т. 25. No 1. С. 79–102 // https://mirros.hse.ru/article/view/4912/5277, дата обращения 12.12.2023.

Бреславский А.С. (ред.) (2017) Что мы знаем о современных российских пригородах? Улан-Удэ: БНЦ СО РАН.

Бреславский А.С. (2018) Мечта или кошмар? Мотивы и практики оседания семей сельских мигрантов в пригородах Улан-Удэ // Кузина И.Г., Винокурова А.В. (ред.) «Жизнь на чемоданах»: мобильность семьи и социальное благополучие. Сборник научных статей по итогам Всероссийского научно-практического семинара. Владивосток: ДФУ. С. 147–157.

Бреславский А.С. (ред.) (2019) «Пригородная революция» в региональном срезе: периферийные городские территории на постсоветском пространстве. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН.

Бреславский А.С. (2022) Кризис урбанизации в Магаданской области (конец 1980-х – 2010-е гг.): динамика структурных и демографических показателей // Oriental Studies. Т. 15. No 6. С. 1227–1243. DOI: 10.22162/2619-0990-2022-64-6-1227-1243

Бреславский А.С. (2023) Урбанизационный кризис и трансформация городского расселения в Хабаровском крае (1990–2010-е гг.) // Гуманитарный вектор. Т 18. No 1. С. 97–106. DOI: 10.21209/1996-7853-2023- 18-1-97-106

Винокурова А.В. (2019) Пригороды крупных дальневосточных городов России: территориальное и демографическое развитие (кейс Владивостока) // Бреславский А.С. (ред.) «Пригородная революция» в региональном срезе: периферийные городские территории на постсоветском пространстве. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН. С. 73–79.

Григоричев К.В. (2013) В тени большого города: социальное пространство пригорода. Иркутск: Оттиск. Григоричев К.В. (2015) Воображенное сообщество: конструирование локальности в неинститулизированном пространстве пригорода // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. No 1. С. 46–56 // https://cyberleninka.ru/article/n/voobrazhennoe-soobschestvo-konstruirovanie-lokalnostiv-neinstitulizirovannom-prostranstve-prigoroda/viewer, дата обращения 12.12.2023.

Григоричев К.В. (2016) Многообразие пригорода: субурбанизация в сибирском регионе (случай Иркутска) // Городские исследования и практики. Т. 1. No 2. С. 7–23. DOI: 10.17323/usp1220167-23

Григоричев К.В. (2017) Субрегиональные миграции и формирование пригородов сибирского города // Мир Большого Алтая. Т. 3. No 1. С. 31–42 // https://cyberleninka.ru/article/n/subregionalnye-migratsii-i-formirovanie-prigorodov-sibirskogo-goroda/viewer, дата обращения 12.12.2023.

Григоричев К.В. (2023) Специфика воспроизводства населения в субурбанизированной зоне (на примере иркутской агломерации) // Социологические исследования. No 1. C. 38–51. DOI: 10.31857/S013216250021230-6

Григоричев К.В., Дятлов В.И., Тимошкин Д.О. (2023) «Частный сектор»: не-городские пространства и сообщества российского города. Иркутск: Оттиск. Дорофеева Л.А. (2018) Географические особенности формирования пригородной территории Красноярской агломерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Иркутск.

Дохов Р.А., Синицын Н.В. (2020) Спрол в России: рост и структурная трансформация пригородов Белгорода // Известия РАН. Серия Географическая. Т. 84. No 2. С. 191–206 // https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1040/680, дата обращения 12.12.2023.

Карачурина Л.Б. (2022) Урбанизация или субурбанизация определяет миграцию населения в Московской области? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. Т. 67. No 2. С. 360–381. DOI: 10.21638/spbu07.2022.208

Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. (2021) Внутрирегиональная миграция населения в России: пригороды выигрывают у столиц // Известия РАН. Серия Географическая. Т. 85. No 1. С. 24–38. DOI: 10.31857/S2587556621010076

Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В., Петросян А.Н. (2021) Пространственные особенности миграционного прироста пригородов региональных столиц России // Вестник Московского университета. Серия 5: География. No 6. С. 123–134 // https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/547019848.pdf, дата обращения 12.12.2023.

Карбаинов Н.И. (2018) Фавелы, геджеконду, «нахаловки»: сквоттерские поселения в городах развивающихся и постсоветских стран // Мир России. No 1. С. 135–158. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-1-135-158

Махрова А.Г. (2015) Сезонная субурбанизация в регионах России // Вестник МГУ. Серия 5: География. No 4. С. 60–68 // https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/article/view/157/157, дата обращения 12.12.2023.

Махрова А.Г., Бабкин Р.А. (2018) Анализ пульсаций системы расселения Московской агломерации с использованием данных сотовых операторов // Региональные исследования. No 2(60). С. 68–78.

Мкртчян Н.В. (2004) «Западный дрейф» внутрироссийской миграции // Отечественные записки. No 4. С. 94–104 // https://archipelag.ru/authors/mkrtchyan/?library=1545, дата обращения 12.12.2023.

Мюллер М. (2021) Восток – дело тонкое // Социологическое обозрение. No 1. С. 9–24. DOI: 10.17323/1728-192x-2021-1-9-24

Нефедова Т.Г. (2012) Горожане и дачи // Отечественные записки. No 3(48). С. 204–216 // http://www.intelros.ru/readroom/otechestvennye-zapiski/c3-2012/16006-gorozhane-i-dachi.html, дата обращения 12.12.2023.

Нефедова Т.Г., Аверкиева К.В., Махрова А.Г. (ред.) (2016) Между домом и… домом. Возвратная пространственная мобильность России. М.: Новый хронограф.

Потапчук Е.Ю. (2020) Изменение значения дачи в пригородно-городском пространстве (по материалам хабаровских СМИ 2010–2020 гг.) // Городские исследования и практики. Т. 5. No 4. С. 73–86. DOI: 10.17323/ usp54202073-86

Рязанцев С.В., Храмова М.Н. (2022) Новая миграционная реальность в эпоху COVID-19 // Социологические исследования. No 3. С. 150–152. DOI: 10.31857/S013216250019220-5 Тиникова Е.Е. (2020) Урбанизация в Хакасии в постсоветский период: основные векторы развития // Городские исследования и практики. Т. 5. No 4. С. 87–102. DOI: 10.17323/usp54202087-102

Усманова А. (2020) Дебаты о постсоциализме и политики знания в пространстве множественных «post-» // Социологическое обозрение. No 3. С. 44–69. DOI: 10.17323/1728-192x-2020-3-44-69

Шелудков А.В. (2017) Индустриальные деревни, спальные районы, внутренняя периферия: функциональная специализация пригородной зоны Тюмени // Бреславский А.С. (ред.) Что мы знаем о современных российских пригородах? Улан-Удэ: БНЦ СО РАН. С. 135–147.

Яковлев А.И. (2019) Пригородное село Хатас и проблемы сезонной агломерации Якутска и Нижнего Бестяха // Бреславский А.С. (ред.) «Пригородная революция» в региональном срезе: периферийные городские территории на постсоветском пространстве. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН. С. 98–101.

Champion A. (2001) Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization // Handbook of Urban Studies (ed. Paddison R.), London: Sage Publications, pp. 143–161. Fawa S. (1956) Suburbanism as a Way of Life // American Sociological Review, vol. 21, no 1, pp. 34–37. DOI: 10.2307/2089337

Ferenčuhová S. (2016) Accounts from behind the Curtain: History and Geography in the Critical Analysis of Urban Theory // International Journal of Urban and Regional Research, vol. 40, no 1, pp. 113–131.

Fishman R. (1987) Bourgeois Utopias: The Rise and Fall of Suburbia, New York: Basic Books. Galuszka J. (2022) Transcending Path Dependencies: Why the Study of Post-socialist Cities Needs to Capitalise on the Discussion on Urbanisation in the South (and Vice Versa) // Urban Studies, vol. 59, no 12, pp. 2411–2430. DOI: 10.1177/00420980211047182

Geyer H.S., Kontuly T.M. (eds.) (1996) Differential Urbanization: Integrating Spatial Models, London: Arnold.

Grigorichev K., Elokhina Y. (2022) Not a City Yet, Not a City Anymore: The Internal Suburbanization and the Evolution of Non-Urban Spaces of a Siberian City // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, vol. 15, no 2, pp. 169–178. DOI: 10.17516/1997-1370-0897

Harris R. (2010) Meaningful Types in a World of Suburbs // Research in the Urban Sociology: Suburbanization in Global Society, vol. 10, pp. 15–47. DOI: 10.1108/S1047-0042(2010)0000010004

Hirt S. (2012) Iron Curtains: Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City, Oxford: Wiley-Blackwell.

Hirt S. (2013) Whatever Happened to the (post)Socialist City? // Cities, no 32, pp. 29–38. DOI: 10.1016/J.CITIES.2013.04.010

Ioffe G., Nefedova T. (1999) The Environs of Russian Cities, Lewistown: Edwin Mellen. Keil R. (ed.) (2013) Suburban Constellations. Governance, Land and Infrastructure in the 21st Century, Berlin: Jovis Publishers.

Kinossian N. (2022) Rethinking the Post-socialist City // Urban Geography, vol. 43, no 8, pp. 1240–1251. DOI: 10.1080/02723638.2022.2102332

Low S.M. (2003) Behind the Gates: Life, Security, and the Pursuit of Happiness in Fortress America, New York: Routledge.

Müller M. (2020) In Search of the Global East: Thinking Between North and South // Geopolitics, vol. 25, no 3, pp. 734–755. DOI: 10.1080/14650045.2018.1477757

Ouředníček M. (2007) Differential Suburban Development in the Prague Urban Region // Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, vol. 89, no 2, pp. 111–126. DOI: 10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x

Ouředníček M. (2016) The Relevance of “Western” Theoretical Concepts for Investigations of the Margins of Post-socialist Cities: The Case of Prague // Eurasian Geography and Economics, vol. 57, no 4–5, pp. 545–564. DOI: 10.1080/15387216.2016.1256786

Serebrennikov E.N. (2018) Expansion Features of Irkutsk Suburban Areas’ Development // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, no 190, art. 012063. DOI: 10.1088/1755-1315/190/1/012063

Sjöberg Ö. (2014) Cases onto Themselves? Theory and Research on Ex-socialist Urban Environments // Geografie, vol. 119, no 4, pp. 299–319. DOI: 10.37040/geografie2014119040299 Sýkora L. (2009) Post-socialist Cities // International Encyclopedia of Human Geography, vol. 8 (eds. Thrift N.J., Kitchin R.), Elsevier, Oxford.

Tuvikune T. (2016) Strategies for Comparative Urbanism: Post-socialism as a De-territorialized Concept // International Journal of Urban and Regional Research, vol. 40, no 1, pp. 132–146. DOI: 10.1111/1468-2427.12333

Walks A. (2013) Suburbanism as a Way of Life, Slight Return // Urban Studies, vol. 50, no 8, pp. 1471–1488. DOI: 10.1177/0042098012462610

Источник Мир России. Т. 33. No 4. С. 44–65.

Примечания

1В Иркутском районе начали строить новый жилой комплекс (2023) // СИБДОМ. 14 сентября 2023 //https://irk.sibdom.ru/news/19686/, дата посещения 23.10.2023.

Об авторе: Константин Вадимович Григоричев – доктор социологических наук, проректор по научной работе и международной деятельности, Иркутский государственный университет; ведущий научный сотрудник, Иркутский научный центр СО РАН, Иркутск, Россия,

![Между «глобальным Севером» и «глобальным Югом»: так какой же может быть субурбанизация на востоке России? Print PDF К.В. Григоричев Аннотация Статья посвящена анализу пригородного роста на востоке России на примере Иркутска и продолжает дискуссию о возможных вариантах российской субурбанизации. На основе анализа потоков миграции внутри […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2024/10/irkutsk-465x190.jpg)