1 мая 1917 г. (н.ст.) в Петрограде. Источник

Продолжаем публикацию очерков М.Н.Покровского о Феврале, Октябре и Гражданской войне из сборника «Октябрьская революция»

Покровский М.Н.

«Десять лет тому назад пало самодержавие.

Десять лет тому назад возродились Советы рабочих депутатов, с тех пор непрерывно существующие как новая форма власти, как новая форма демократии, сменившей демократию буржуазную.

Казалось бы, не подлежит сомнению, что второе из этих событий неизмеримо важнее, чем первое. И, тем не менее, 12 марта (27 февраля ст. ст.) мы празднуем десятилетие низвержения самодержавия. Это вы прочтете во всех календарях.

Правильно ли это? Стоит ли праздновать тот день, когда железнодорожные рабочие поставили последнего самодержца «в тупик» в самом прямом и буквальном смысле этого слова? Не есть ли это просто отрыжка 1905 года, с его лозунгом: «долой самодержавие»?

Некоторым молодым товарищам крепостническое самодержавие показалось, для начала ХХ века, такою устаревшею ветошыо, что они решили его подновить, объявив его представителем промышленного капитализма. Удар по самодержавию, при таком понимании дела, являлся ударом по капитализму. Февральская революция 1917 года—и даже революция 1905 года—являлись началом социалистической революции.

Это, конечно, не ленинская точка зрения. Для Ленина самодержавие накануне 1905 года отнюдь не было устаревшей ветошью.

«У нас перелом круче, у нас между самодержавием и политической свободой не было и нет никаких промежуточных ступеней (земство не в счет), у нас деспотизм азиатски-девственен»,

—писал он в самом начале этого года[1]. И социальное содержание самодержавия для него даже в 1917 году то же, какое было всегда. И в 1917 году для него «царская монархия» есть, прежде всего, «глава крепостников-помещиков»[2] Ни о каком «социальном перерождении» самодержавия Ленин не говорил, и то место его[3] сочинений, на которое ссылались иногда в доказательство этого, на самом деле, если читать его внимательно и без пропусков, говорило о прямо противоположном—об изменении внешней формы власти при сохранении её социальной сущности.

Эта внешняя форма при Столыпине была уже не та, что при Плеве—это бесспорно. И только новейшие, после революции, публикации вскрыли нам, до какой степени болезненно ощущалось самодержавием даже это изменение формы. Спасший, ценою формальной уступки, самодержавие в 1906—1907 годах Столыпин был предметом ненависти для Николая и диких помещиков из «объединенного дворянства».

«В сущности Столыпин умер политически задолго до своей физической смерти»,

—показывал Гучков «Чрезвычайной следственной комиссии» 1917 г.

«Борьба в этих кругах велась не с радикальными течениями, а, главным образом, с целью свергнуть Столыпина, а с ним вместе и тот минимум либеральных реформ, который он олицетворял собою. Как вы знаете, убить его политически удалось, так как влияния на ход государственных дел его лишили совершенно, а через некоторое время устранили его и физически…».

«После исчезновения Столыпина, там, наверху и в придворных сферах, раздался как бы вздох облегчения—отделались от назойливого и властного человека, который все-таки напоминал о данных обещаниях и угрожал грядущими бедами».

И обратное изменение формы все время носилось в воздухе. Зимою 1913—1914 гг. возникал определенный план восстановления булыгинской конституции—превращения думы в «законосовещательную» (царю должны были представляться мнения как большинства, так и меньшинства думы, и он утверждал любое, по своему выбору). 4-ю думу строили так, чтобы получить состав, от которого можно было бы добиться этого миром,—а не достигнув этого, перед самою уже революцией готовили соответствующим образом выборы в 5-ю думу[4].

Война, фактически восстановив самодержавие не в одной России, впрочем, очень смягчила вопрос о форме, позволяя оттянуть это решение до заключения мира.

Весною 1917 года было что низвергать и помимо промышленного капитала, находившегося, вплоть до самого Февраля, в оппозиции, а не у власти. При несомненно далеко большей важности появления Советов, падение самодержавия вовсе не такая маловажная дата, чтобы ее стоило только забыть. Но, весьма еще далекое от даже приблизительного воплощения «буржуазной монархии» (какой представляли себе самодержавие меньшевики,—откуда и вытекала, довольно последовательно, их оборонческая позиция во время войны), помещичье самодержавие не было и отделено от буржуазии непроницаемой переборкой. Представлять! себе самодержавие и буржуазию в феврале 1917 года, как£ две непримиримо враждующие силы, значило бы упускать; из виду одно из основных своеобразий нашей буржуазной; революции,—то своеобразие, которое Ленин подчеркнул своей известной формулой, что в России победа буржуазной революции никоим образом не означает победы буржуазии. Эта формула, выставленная им по поводу 1905 года, вполне приложима и к февралю 1917. И тогда и теперь буржуазия ничего так не боялась, как полной победы революции.

И тогда и теперь приближение этой полной победы бросило буржуазию в объятия царизма, от которого требовали для полного союза малюсенькой уступки, почти буквально фигового листка для прикрытия феодальной наготы. Тогда, в 1905 г., самодержавие отказало даже и в фиговом листке,— теперь оно готово было надеть целую небольшую тунику, но революция шла слишком быстро, и для маскарадных переодеваний не оказалось времени. Только это лишило Россию счастья иметь в своей истории хотя бы короткий период настоящей буржуазной монархии и заставило все партии, вплоть до черносотенцев (об этом свидетельствует Милюков), с молниеносной быстротой перекраситься в «республиканцев».

В дальнейшем я буду итти, как по основному источнику, по «Делу штаба главнокомандующего армиями северного фронта об изменении государственного строя России».

Целиком это «дело» еще никогда не было опубликовано, хотя отдельные документы, в него вошедшие, неоднократно появлялись в печати,—отчасти из других «дел», где они или их копии также имеются. Я очень жалею, что не могу дать «дела» полностью; об этом, надо надеяться, позаботится Центрархив. Ибо, пожалуй, самое интересное в «деле» это та общая связь, в какой появляются отчасти уже знакомые исследователям документы. Никакими цитатами не передашь этого буквально с каждым часом нарастающего вихря событий. Иногда кажется, что прошли недели, так изменилась ситуация, а на самом деле прошла одна ночь.

Но для характеристики отношений агонизирующего царизма с мечущейся в предсмертной тоске буржуазией достаточно и цитат. Великолепным дополнением к последним могут служить стенограммы «Чрезвычайной следственной комиссии», опубликованные в 6 вышедших до сих пор томах «Падения царского режима». Опубликованы они со всеми ошибками стенографисток и машинисток (известный Кутепов, например, является в них «героическим» кавалером вместо «георгиевского»), но это не мешает им быть ценнейшим источником, далеко не вполне использованным нашими историками.

Прежде всего, оба наши источника в корне разрушают легенду о якобы пассивности Николая перед надвинувшейся революцией. Непредусмотрителен он был до последней степени,—это верно, но пассивен он не был. Он начал с использования прекрасно им усвоенных уроков 1905 года. Вслед за известной телеграммой:

«Повелеваю прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией»

—телеграммой, которую петербургский главнокомандующий Хабалов правильно расшифровал: «царь велел—стрелять надо»—шла практическая директива Алексеева, гласившая:

«Государь император велел назначить сверх войск, высылаемых в Петроград согласно предшествовавшей моей телеграмме, еще по одной конной батарее от каждого фронта, имея на орудие по одному зарядному ящику и сделав распоряжение о дополнительной присылке снарядов в хвосте всего движения назначенных войск».

«Петроград» предполагалось разгромить, как Пресню в декабре 1905 года. Если директива опаздывала на двое суток (была дана лишь 13 марта (28 февраля), когда в сущности все “было уже кончено), в этом виноват был, прежде всего, военный министр Беляев, только 12 марта (27 февраля) к вечеру решившийся донести, что «положение Петрограда становится весьма серьезным» (!), и совершенно не заготовивший снарядов в самом Петрограде: на две батареи, находившиеся в его распоряжении у Зимнего дворца, было снарядов всего 8 штук (показание Хабалова «Чрезвычайной следственной комиссии»).

А, во-вторых, и самое главное, поведение петербургских рабочих и фронтовых солдат. Дружное восстание Выборгской стороны отрезало Беляева и Хабалова от пороховых складов («…прибывшая 3-я рота Преображенского полка оказалась без патронов, достать же патронов невозможно, потому что бастующая толпа занимает Выборгскую сторону»—то же показание Хабалова).

А вне Петрограда батареи «отказывались грузиться для следования в Петроград» «следующая телеграмма Алексеева от того же числа по поводу «батареи, вызванной из Петергофа»). Вот отчего принимавшиеся Николаем и его генералами «беспощадные меры» (подлинные слова того же Алексеева) не оправдали «уверенности» Беляева «в скором наступлении спокойствия».

Цитировавшаяся телеграмма Алексеева насчет конных батарей и снарядов пошла, по всей видимости, в самом начале 28 числа, тотчас после полуночи—потому что уже к утру этого дня в ставке знали, что

«число оставшихся верными долгу уменьшилось до шестисот человек пехоты и пятиста всадников при пятнадцати пулеметах и двенадцати орудиях, имеющих всего 80 патронов».

Петроград был в руках революции. Приходилось сдаваться. Еще накануне Фредерикс слышал от Николая, что «этот толстяк Родзянко написал» ему «разный вздор», на который он, Николай, «не будет даже отвечать», а 14 (1) марта «толстяку Родзянке» говорили по прямому проводу:

«Сегодня около 7 часов вечера прибыл во Псков государь император. Его величество мне (говорил Рузский) высказал, что ожидает вашего приезда. К сожалению, затем выяснилось, что ваш приезд не состоится, чем (Николай) был глубоко опечален. Прошу разрешения говорить с вами с полной откровенностью; этого требует серьезность переживаемого времени. Прежде всего я просил бы вас меня осведомить для личного моего (Рузского) сведения об истинной причине отмены вашего прибытия во Псков».

«Истинная причина» заключалась, как известно, в том, что петербургские рабочие не дали Родзянке поезда. Само собою разумеется, что об этой истинной причине Родзянко умолчал, приведя две неистинные: «во-первых, эшелоны, высланные вами в Петроград, взбунтовались», а, во-вторых, «невозможность оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия» (1). Но, не выдавая некоторых неприятных для своего самолюбия конкретных подробностей, Родзянко тем ярче рисовал общую картину.

«Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко… Если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну»,

то последует что-то страшное, что застряло у Родзянки в горле,—фраза не окончена. Но дальше следовал факт, красноречивее всяких фраз:

«вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров, кроме военного и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая участь постигнет и меня…».

Это был уже вопль души.

Для Рузского—и Николая—раскрывшаяся картина была, несомненно, в значительной степени новостью: исправные чиновники, Беляев и Хабалов, все время держали царя под впечатлением, что «все наладится», по обычаю всех чиновников мира. Истинное положение вещей Николай угадывал больше по своим путевым впечатлениям, столь ярко свидетельствовавшим, что на железных дорогах господствует, во всяком случае, не «законная власть».

Эти впечатления и толкнули Николая на первую уступку. Как видно из разговора Рузского с Родзянкой, эта уступка прошла за несколько часов две стадии. Сначала Николай думал удовлетвориться личной переменой—назначить Родзянку вместо Голицына премьером, на обычных условиях. Еще до разговора с Родзянкой он убедился,—или Рузский его убедил,— что этого, во всяком случае, мало: и к прямому проводу Рузский подошел уже с новой редакцией проекта—«дать ответственное перед законодательными палатами министерство».

Буржуазии предлагали парламентарную монархию,—трагедия буржуазии была в том, что этой уступки она уже не могла принять: именно не могла, а не не хотела.

«Государственной думе вообще, а мне в частности, оставалось только пытаться взять движение в свои руки и стать во главе для того, чтобы избежать такой анархии при таком расслоении, которое грозило гибелью государству»,

— говорил Родзянко.

«К сожалению, это мне далеко не удалось, народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно… Считаю нужным вас (Рузского) осведомить, что то, что предлагается вами, уже недостаточно, и династический вопрос постав лен ребром; сомневаюсь, чтобы возможно было с этим справиться».

На дальнейшие вопросы ошеломленного этими сведениями Рузского, Родзянко только еще настойчивее повторял, что «ненависть к династии дошла до крайних пределов» и что он, Родзянко, сам «висит на волоске» и «власть ускользает» у него «из рук».

«Я вынужден сегодня ночью назначить Временное правительство»,

—признавался он. Уже в ночь с 14 (1) на 15 (2) марта революция шла под лозунгом республики, и начиналась защитная перекраска всех, вплоть до черносотенцев, в республиканцев.

Революцию нельзя было больше взять силой,—ее можно было взять только обманом, отложив силу на вторую очередь, когда обман уже сделает свое дело. А чтобы обман мог иметь хотя бы кратковременный успех, силу в данный момент нужно было убрать со сцены: «прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут»,— говорил Родзянко. Но что войска «действовать против народа не будут»,—в этом Николая уже удалось убедить: «государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма уже два часа тому назад вернуть на фронт все, что было в пути»,—отвечал Рузский.

Но это было лишь предварительное условие—для полного успеха обмана этого было мало. Нужна была какая-нибудь конкретная перемена наверху—нужно было осуществить, по крайней мере, крестьянский лозунг 1905 года: «переменить царя».

«Грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием»,

—говорил Родзянко. Сам же он признавался перед этим, что вопрос стоит «династический», т. е. о монархии. Но на худой конец—пусть хотя бы Николай уйдет. Ценой этой уступки Родзянко брался уладить дело.

«Не забудьте,—говорил он Рузскому,—что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней».

Буржуазия самым форменным образом брала на себя роль маклера между революцией и царизмом. Брала, притом, вовсе не в припадке паники, как может показаться читающему разговор по прямому проводу между Рузским и Родзянко ночью 1—2 марта (ст.ст.) 1917 года. План был намечен давним давно—вот как излагал его Милюков в своих показаниях перед «Чрезвычайной следственной комиссией»:

«Одним словом, к концу 1916 года уже вполне сложилась вся обстановка открытой и притом вполне легальной борьбы с правительством. Чувствовалось, что событие 30 (17) декабря 1, только первое в ряде событий, чувствовалось, что-то должно произойти, все об этом говорили, и очевидно было, что предстоят дальнейшие катастрофы. В это время представитель земского и городского союзов, военнопромышленного комитета и члены блока вступили друг с другом в сношения на предмет решения вопроса, что делать, если произойдет какое-нибудь крушение, какой-нибудь переворот, как устроить, чтобы страна немедленно получила власть, которую ей нужно.

В это время в этих предварительных переговорах и было намечено то правительство, которое явилось в результате переворота 12 марта (27 февраля). Назначен был, как председатель совета министров, кн. Львов, затем частью намечались и другие участники кабинета. Тогда же, я должен сказать, было намечено регентство Михаила Александровича, при наследии Алексея. Мы не имели представления о том, как, в каких формах произойдет возможная перемена, но па всякий случай мы намечали такую возможность».

Из всей этой программы меньше всего встретила возражений со стороны Николая замена Родзянки кн. Львовым. Буржуазные юристы, оказывается, не напрасно искали юридической спайки между старым режимом и Временным правительством: председатель первого Временного правительства, несомненно, был назначен Николаем, хотя в свое время никто об этом не знал. На телеграмме временного комитета Государственной думы с именем Львова, посланной 2 марта, еще до отречения, стоит надпись Рузского:

«представляя вашему величеству, испрашивают разрешения»

—очевидно, думский комитет (который однажды, оговорившись, Родзянко назвал даже «верховным советом») «испрашивает». И дальше в самой телеграмме стоит: «испрашиваю разрешения вашего величества исполнить». Можно бы отнести это насчет путаницы в главной квартире Северного фронта, но Гучков, в своих показаниях перед «Чрезвычайной следственной комиссией» настаивал, что кн. Львов был назначен именно Николаем II.

«Мы подали совет государю»,—говорил он,— «указав ему лицо, которое могло бы объединить и пользоваться доверием,—указали кн. Львова. Так что князь Львов был назначен государем, я так считал, а не комитетом»[5].

Переряженные республиканцы у себя дома, сняв маскарадное платье, оставались добрыми монархистами. Еще пикантнее, что и российский Кавеньяк—генерал Корнилов— тоже был назначен Николаем. В той же телеграмме комитета говорилось:

«Для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии необходимо командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной думы признает таким лицом доблестного, известного всей России героя, командира двадцать пятого армейского корпуса генерал-лейтенанта Корнилова. Во имя спасения родины, во имя победы над врагом, во имя того, чтобы неисчислимые жертвы этой долгой войны не пропали даром накануне победы, необходимо срочно командировать генерала Корнилова в Петроград».

И на это Рузский «испрашивал разрешение» Николая, и это разрешение тоже было, разумеется, дано.

Все это было легко и просто. Но уже уламывать Николая на ответственное министерство пришлось целую ночь— только к 2 часам 15 (2) марта он согласился, и тогда Рузский пошел говорить с Родзянкой. На отречение же его уломать никак не удавалось—ни напоминанием, что «существование армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского Временного правительства», ни угрозами, что «вся царская семья находится в руках мятежных войск».

Пришлось прибегнуть к давлению фронта и инсценировать всем известные телеграммы главнокомандующих Николаю с требованием отречься. Увидав, что поддержки абсолютно» ниоткуда ждать нельзя, Николай «решился» и произошла тоже всем известная комедия отречения, с участием Гучкова и Шульгина. Комедией это было не только в том смысле, что это была часть заранее условленного маневра,—но и в более прямом, ибо приехавшие «уговаривать» Николая Гучков и Шульгин имели перед собою уже сделанное дело.

С отречением начинался уже новый режим, где открытую силу сменило одурачивание масс. Самый акт отречения был уже началом такого одурачивания. Николай был, в сущности свергнут. Его оставалось только арестовать и отвезти в Петропавловку к его министрам, которых вынужден был посадить туда Родзянко. Вместо этого было инсценировано «добровольное» отречение. Как крупных чиновников царского времени, Николая заставили «подать в отставку по домашним обстоятельствам».

Дальше дело усложнялось. Царя, видимое дело, народные массы не выносили. Надо было устроить гак, чтобы царь был по возможности незаметен: кандидатура Алексея это устраивала,—что ж с мальчугана возьмешь? Всяким видит, что управлять мальчуган не будет. Управлять будет регент. А регент не царь; вообще, что такое «регент» (фигура, не появлявшаяся в русской истории со времени Бирона—больше 150 лет),—кто же это знает, рабочие и солдаты всего менее. По нужде, регента можно было даже выдать за нечто вроде президента республики.

Но Николай все время отставал от событий и этой махинации своих друзей—и ставленников—разобрать сразу не умел. Назначив премьера первого «республиканского» кабинета, назначив будущего усмирителя революции, он решил, что отчего не пойти до конца, и назначил царя. Что он действовал юридически последовательно, это едва ли можно отрицать. А что он срывает этим всю игру Родзянки и К0, он, по простоте души, не понял.

Когда в «Петроград» пришел манифест о передаче престола Михаилу Александровичу, в «верховном совете» начался невероятный переполох. Только что царя от греха убрали в детскую, а он тут как тут. Настроение же масс все поднималось—ясно было, что Родзянко перехвастнул, обещав обойти революцию такими простыми мерами, и неизвестно было, окажется ли достаточно прочным убежищем для монархии даже и детская.

Тут разговор по прямому проводу между Петроградом и Псковом поднялся до трагизма. Революция обгоняла всякие соглашения буржуазии с царизмом.

«У аппарата Родзянко,— бежала юзовская лента,—дело в том, что депутатов (Гучкова и Шульгина, которые должны были втолковать Николаю, в чем, собственно, дело) винить нельзя. Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому еще подобных я не видел,—и которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить.

Только и слышно было в толпе: земли и воли! Долой династию, долой Романовых! Долой офицеров! И началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея. После долгих переговоров с депутатами от рабочих удалось притти только к ночи сегодня к некоторому соглашению, которое заключалось в том, чтобы было созвано через некоторое время Учредительное собрание для того, чтобы народ мог высказать свой взгляд на форму правления, и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла сравнительно спокойно.

Войска мало-по-малу в течение ночи приводятся в порядок. Но провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно истребить; мы потеряем и упустим из рук всякую власть,—и усмирить народное волнение будет некому. При предложенной форме (т. е. малолетнем императоре и регентстве) возвращение (?) династии не исключено,—и желательно, чтобы примерно до окончания войны продолжал действовать верховный совет и ныне действующее Временное правительство. Я вполне уверен, что при этих условиях возможно быстрое успокоение, и решительная победа будет обеспечена, так как, несомненно произойдет подъем патриотического чувства, все заработает в усиленном темпе, и победа, повторяю, может быть обеспечена».

Я нарочно привел этот отрывок юзограммы полностью. Здесь вся программа первого временного правительства: и обман династический (всучить-таки свергнутых Романовых снова народу,—как характерна эта обмолвка о «возвращении династии»!), и обман патриотический, которым надеются подпереть первый, и признание в полном, в сущности, бессилии,—признание, что настоящими хозяевами «Петрограда» являются рабочие.

Дальнейшая телеграфная переписка наполнена перекорами насчет того, «почему же не объяснили», и попытками задержать опубликование злосчастного манифеста о Михаиле. В конце концов пришлось взять простейший выход: вновь назначенный царь отрекся, не «вступив в управление». Знаменитый разговор Михаила с Родзянкой, четко обрисовавший и меру власти последнего и действительное соотношение сил

(«Гарантируете ли вы мне жизнь, если я воцарюсь?»—«Никак не могу, ваше императорское высочество!»),

всем хорошо известен. Династия не «вернулась»—не спасла ее детская.

Самодержавие не было представителем промышленного—и банковского—капитализма, но этот капитализм, в борьбе) с рабочими, не прочь был прикрыться даже и лохмотьями «изъеденной молью царской порфиры». Если это не удалось, то лишь потому, что «мозолистая рука миллионов рабочего люда» была слишком сильна, чтобы средневековая ткань могла выдержать ее прикосновение.

И лишь появления на сцене этой роковой руки боялось всерьез самодержавие. Вся ошибка Протопопова,—в которой он каялся сам перед «Чрезвычайной следственной комиссией»—состояла в том/что сначала он «не ожидал сильного движения среди рабочих», а потом, когда это движение началось, тщетно надеялся на то, что «движение не сорганизовано» и что «вожаков у них нет». А в буржуазии, наоборот, видели возможного союзника даже когда та была, казалось, в яростной оппозиции. Разрабатывая, в 1916 году, план выборов в 5-ю думу, на своей стороне, вместе с деревенскими кулаками и попами, самодержавие считало и 50—70 мест для банков (здесь, под флагом отделений банков, пройдут и торгово-промышленные круги),—только эти банковские депутаты и обещали перевес над «интеллигенцией», заранее крамольной.

«Победа буржуазной революции у нас невозможна, как победа буржуазии. Это кажется парадоксальным, но это факт»1.

После 1917 года это уже никому не кажется парадоксальным. Это просто факт, как и многое, о чем Ленин говорил в будущем времени.

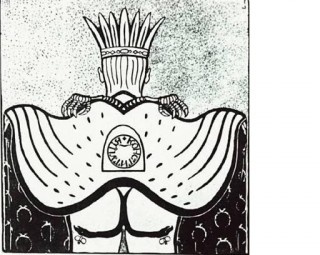

Что же увидит зритель, когда гордый орел будет перевернут?

Седалище царя, высоко поднявшего мантию и наглядно показывающего, что он дал стране вместо Конституции

Примечания

[1] Сочинения, т. XI, ч. 1, стр. 203.

[2] Ленинский сборник, стр. 440. Разрядка моя.- М.П

[3] Сочинения, т. XX, ч. 2, стр. 551. Первое «письмо издалека». 7

[4]См. .Монархия перед крушением». Из бумаг Николая II.Гиз, 1923, с р. 223 и сл.

[5] «Падение царского режима», т. VI, стр. 271.