Трудности с «эстонской меритократией» и «мериторикатией» вообще

Содержание

Некоторое время назад на разных научпопсайтах была пересказана статья Rimfeld et al. (2018) про «эстонскую меритократию : мол в Эстонии в постсоветские годы в сравнении с советскими наследуемость социально-экономического статуса выросла в 2 раза, и это знак, что построили настоящую меритократию, вверх по лестнице движутся биологически лучшие, в отличие от СССР, где двигались лишь льстецы и рабы КПСС.

Как раз по поводу этих данных я год назад спрашивал читателей: после неких общественных потрясений наследуемость социально-экономического статуса и/или уровня образования в стране Анчурии выросла в 2 раза. Как Вам кажется, в какую сторону идут изменения а) к меритократии (продвижение — по заслугам), б) в противоположную — к клановости и кумовству, в) ещё в какую-то?. И почему?

Как мы это обсуждали с Александром Владимировичем Марковым, если наследуемость действительно выросла, ответ зависит от того, включают изменения после потрясений эволюцию (с отбором на соответствие новой социальной среде) или нет: тогда соответственно будут а или б.

Поскольку сегодня ясно, что приспособление и эволюция идут одновременно, одно без другого не получается, и второе гораздо быстрее чем раньше думали.

Однако это всё голое теоретизирование. Marina Fridman почитала самоё статью и усомнилась в качестве результатов и выводов, почему — см. далее:

Получилась ли «эстонская меритократия»? Скорее нет

Авторы Rimfeld et al доказывают в своей статье, что в постсоветской Эстонии произошло увеличение вклада генетической изменчивости в вариабельность населения по признакам образования и социально-экономического статуса. Сразу скажу, что их вывод в меритократическом духе «стали отбираться более способные и трудолюбивые», хотя и обставленный серьёзными оговорками, мне представляется неочевидным.

Напомню, что характер влияния подавляющего большинства полиморфизмов, использованных в этом исследовании неизвестен, то есть утверждать, что они влияют именно на способности и трудолюбие, мы не можем.

Во-первых, в работе был произведён GWAS-анализ 20000 жителей Эстонии. Отдельно, объективности ради, следует отметить, что использованная база данных охватывает жителей независимо от национальности и гражданства, а данные родственников исключались. GWAS оценивает, в какой степени изучаемый признак связан с обнаруженными генетическими различиями между индивидами, но как правило исследователи в этом случае имеют дело с очень большим количеством полиморфизмов (тех самых различий), подавляющее часть которых вносит очень небольшой вклад, а заметная доля могла оказаться статистически значимыми случайно.

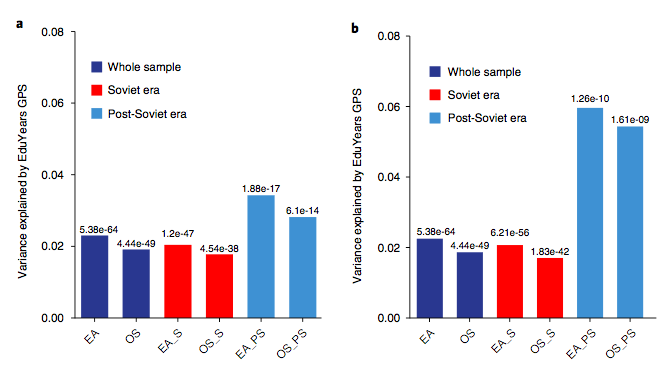

Естественно, охарактеризовать влияние каждого полиморфизма не на продолжительность образования, а на способности (особенно способности к конкретной деятельности) и трудолюбие в этом случае не представляется возможным. Как правило, вклад генетических отличий в вариабельность по соответствующему признаку в этом случае невелик, но методика описана достаточно подробно, а различия (6,1% в постсоветскую эпоху против 2,1% в советскую по уровню образования и 5,6% в постсоветскую эпоху против 1,7% в советскую по профессиональному статусу) статистически достоверны.

Гораздо менее подробно описана методика выделения полиморфизмов, вносящих значительный вклад, и оценки их влияния, которая обычно даёт существенно более высокие оценки наследуемости, хотя и «не дотягивающие» до таковых, полученных близнецовым методом. Например, у Davies et al., 2016 (на неё ссылаются авторы), таковая описана существенно более детально.

Возможно, дело в том, что отличия, полученные этим методом (37% в советскую эпоху против 18 в постсоветскую для уровня образования и 23% против 17% по профессиональному статусу), статистически незначимы. В качестве контрольного признака, для которого увеличения наследуемости априори не предполагалось, был выбран рост, но данных GWAS по нему мне не удалось обнаружить в прилагаемых материалах в явной форме.

При анализе полиморфизмов оказалось, что его наследуемость тоже растёт (с 33 до 40%), но различия тоже оказались статистически незначимыми. Кроме того, не очень понятно, каким образом наследуемость роста по всей выборке оказалась меньше наследуемости как в советский, так и в постсоветский период (32%, 33% и 40%). Сами авторы отмечают, что социально-экономическое положение как таковое оказывает умеренное влияние на рост, так что контроль не вполне независим и выбран не очень удачно.

Неясно, подтверждается ли авторское объяснение полученных результатов для стран со схожей образовательной и социально-экономической моделью. Сами авторы указывают, что по данным GWAS наследуемость уровня образования падает в более молодых когортах Швеции по сравнению с более старыми, в то время как в Норвегии (по данным близнецовых исследований) растёт.

Не приведено количественных оценок, которые показывали бы, что доступ к образованию и разным видам профессий стал менее зависимым от внешних факторов и более селективным. Приведена, например, цифра среднего конкурса для поступления в эстонские ВУЗы в советское время (не уточнено, в какое) – 2:1. Непонятно, учтен ли тот факт, что эстонцы поступали во многие высококонкурсные советские ВУЗы, например, в МГУ (и к их чести надо сказать, что большинство возвращалось на родину).

Вообще вклад добровольного и вынужденного (политическими и экономическими причинами) переселения в статье не оценен никак. Я согласна с авторами в том, что априори определить направление его влияния довольно трудно, но оценок величины соответствующих потоков для разных периодов и для разных возрастных когорт нет вообще, а имея соответствующие данные, уже можно было бы строить проверяемые предположения. Между тем вклад этого фактора именно в эстонскую демографию очень велик.

К сожалению, данные по разным когортам, у которых учёба и социальное становление приходились на советское время, приведены, но не проанализированы, хотя ситуация по разным годам изменялась очень сильно. Cм., например, suppl. Fig.5 b. – там видно, что социально-экономический статус (интегральный показатель образования и профессионального статуса) в наименьшей степени наследовался для когорт 1921-1925 и n 1936-1940 гг. рождения, а для когорт 1926-1930, 1946-1950, 1951-1955, 1961-1965, 1966-1970 зависел от наследственных факторов (genome-wide polygenic scores) сильнее, чем в когортах 1971-1975 и 1976-1980 гг. По сути дела, основной вывод статьи базируется лишь на результатах когорты 1981-1985 гг. рождения, до некоторой степени обсуждаются результаты для когорты людей, социальное становление которых пришлось на переходный период».

И, наконец, руководитель работы, Роберт Пломин, знаменит тем, что у него наследуемость цифр IQ раз за разом получается значимо выше, чем у всех прочих исследователей, т.ч. здесь повышена вероятность предвзятости подтверждения (confirmation bias).

Неучтённая систематическая ошибка

Я добавлю свои пять копеек. Такого рода работы, как критиковавшаяся нами статья Cochran et al., 2006 про «отбор на ум у евреев» в силу специфики темы должна включать релевантные данные по истории, социологии, другим социальным наукам; автор-биолог почти всегда ими не владеет, а в суждениях на эти темы, безусловно необходимых в работе, исходит из расхожего мнения, неверного в 95 случаях из 100. Так получилось с «умом у евреев«, так вышло и с «эстонской меритократией». Утверждения авторов на эти темы, важные в контексте работы, ложны или лживы, в зависимости от намеренности — скажем, что уровень межполового неравенства сегодня в Эстонии ниже, чем в СССР, или про неравенство по доходам вообще, или что известные достоинства образования в Эстонии сравнительно с прочими евространами — наследие советского периода. А современные факторы понижения его качества, ухудшившие результаты по тесту PISA, обычны для современного капитализма — социальное неравенство, крупнейшее в еврозоне, и нехватка учителей, созданная массовой эмиграцией эстонцев в Финляндию и другие страны, где выше з/пл.

Это важный момент, авторы исследования допустили систематическую ошибку, не обратив внимания, что именно в постсоветский период население Эстонии, как и двух других лимитрофов, сокращается и из-за депопуляции, и, главное, из-за эмиграции в Финляндию, в меньшей степени Швецию и пр. Едут не только дискриминируемые русские, но и «титульные» эстонцы, в первую очередь, получившие высшее образование, чем лучше, тем выше шанс уехать и пр. Об этом рассказывается в «Истории упадка» Александра Носовича: книге, безусловно, пристрастной, но крайне богатой фактами.

«Для Эстонской республики эмиграция — не такая острая тема, как для Латвии и Литвы, однако и там потеря 130 тысячи человек уехавшими (а это 10 % населения) — нешуточный вызов для 1,3-миллионного государства.У эстонцев несколько иная география массовой миграции: более половины эмигрантов уезжают оттуда в соседнюю Финляндию. Финны и эстонцы — два родственных друг другу народа финно-угорской группы: их языки соотносятся друг с другом примерно как русский с украинским, а развитие отношений друг с другом является приоритетом обеих стран, поэтому сложностей при трудоустройстве на новом месте у эстонских переселенцев обычно не возникает. При этом зарплаты в Финляндии в 5–6 раз больше, чем в Эстонии, а по уровню ВВП на душу населения Суоми занимает 18 место в мире, тогда как в Эстонии за чертой бедности находится 17,5 % населения, а расходы на социальную сферу ещё недавно находились на последнем месте в Евросоюзе: 12 % государственного бюджета против 27 % в среднем по ЕС.

Поэтому неудивительно, что из Эстонии стремятся уехать в Финляндию, а также втрадиционные для Прибалтики Великобританию и Норвегию. Так же как и в Латвии, первая большая волна эмиграции из Эстонии была связана с выдворением из страны русскоязычного населения: Эстонская республика в унисон с Латвийской вводила в начале 90-х годов институт негражданства, законы об иностранцах и основах языковой политики (подробнее см. главу V). Кроме того, из-за ликвидации советских армейских частей и жесткого давления эстонского общества и новой власти из страны в экстренном порядке выезжали военные и их семьи. Поэтому первый пик эмиграции из Эстонии был в 1992 году.

Совершенно другая ситуация возникла, когда открылись границы на запад. С момента вступления страны в Европейский союз — ежегодный прирост количества эмигрантов при неизменно отрицательном сальдо миграции. Резкий рост количества уехавших, разумеется, связан с «эвакуацией» трудоспособного населения после кризиса 2008 года. Кризис ударил по Эстонии не так сильно, как по Латвии и Литве, но его результатом точно так же стала ускоренная эмиграция. Если в 2009-м уехало 4,6 тысяч, то в 2010-м — 5,4 тысячи, в 2011-м — 6,2 тысячи, в 2012 — почти 11 тысяч.

«До того, как появятся официальные цифры, предположу, что человеческие потери Эстонии за последние 20 лет сопоставимы с произошедшим у нас во время Второй мировой войны, — заявил в 2011 году накануне празднования юбилея провозглашения независимости Эстонии мэр Таллина Эдгар Сависаар. — Численность населения является мощнейшим индикатором, показывающим жизнеспособность региона. Для Эстонии в целом такой показатель в любом случае является негативным».

В Таллине в большом ходу шутки про эстонских врачей: в республике дефицит медицинских работников, потому что квалифицированные доктора в большинстве своем при первой же возможности уезжают работать в Финляндии. Это характерная черта — «утечка» образованных и востребованных специалистов из стран Балтии. Но местная эмиграция этим определением не исчерпывается: уезжают не только «белые воротнички» — уезжают и бывшие работяги с закрывшихся заводов, и аграрии из «восстановленных» после «советской оккупации» хуторов, и гуманитарии, получившие диплом юриста Латвийского или Тартуского университета и отправляющиеся с ним разносить пиво в Глазго или Дублине. Прибалтийская эмиграция многолика: эмигрируют и мужчины, и женщины, и горожане, и селяне, и работники умственного труда, и работники физического, и представители титульных наций, и русскоязычное меньшинство, и семейные, и бессемейные, и люди среднего возраста, и молодежь….

Было бы крайним упрощением считать, что в условиях свободного мира с глобальной экономикой и открытыми границами конкурируют между собой только товары. Конкурируют и целые страны, однако не за территории, как в суровые времена перекраивания Европы и освоения колоний великими державами, а за людей и их труд. И в этом отношении едва ли не главным выводом из постсоветской истории Литвы, Латвии и Эстонии следует то, что они эту глобальную конкуренцию проиграли.

Спрашивается, о какой меритократии, можно говорить в этих условиях? Действительно, при свободе перемещений сильно отрицательное сальдо миграций говорит, что из страны уехали лучшие, погружая оставшихся в мир непотизма, коррупции и местечковости (намного более безопасных в полярной ситуации, когда в стране мигранты стремятся, и на любом поприще даже заядлым коррупционерам всё удобней и выгодней выбирать по объективным критериям). Что хорошо видно во время и после глобального экономического кризиса 2008 г., от которого Прибалтика пострадала на уровне США, а восстанавливалась медленнее и хуже, будучи даже в кризисной ситуации обречена на выбор «своих», а не «лучших». Что мы и видим в обнаруженном авторами росте наследуемости социального подъёма (в том числе через образование).

Всë вышеописанное произошло до выхода анализируемой статьи, но было проигнорировано авторами, поставившими задачу обосновать «эстонскую меритократию» любой ценой и/или что «после СССР стало лучше». Эмиграционный отток, увы, в работе даже не обсуждается, а он значителен — 13% населения за 20 лет. Другой момент — если меритократия получилось, видим ли мы сообразный ей прогресс в науках, технике и пр.? Нет, стагнация или обратное развитие в сравнении с советским подъёмом, в т.ч. из-за исчезновения возможности участвовать во всесоюзных предметных олимпиадах (где эстонцы традиционно бывали сильны). Не хочется верить, что так уважаемые исследователи обслуживают социальный заказ, скорей просто следствие обычного невежества биологов в гуманитарных дисциплинах, данные которых безусловно необходимы для корректного изучения подобных вопросов.

![Что не так с «эстонской меритократией»? Print PDF Трудности с «эстонской меритократией» и «мериторикатией» вообщеСодержание1 Трудности с «эстонской меритократией» и «мериторикатией» вообще2 Получилась ли «эстонская меритократия»? Скорее нет3 Неучтённая систематическая ошибка Некоторое время назад на разных […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/04/Estonia-Shutterstock-465x190.jpg)