Савва Иванович Дугин – священник и помещик.

К вопросу о некоторых сторонах развития крепостных отношений в первой трети XVIII столетия на территории южных уездов России

Аннотация. В публикации рассказывается о зависимых людях, находившихся во владении священников южных уездов России в первой трети XVIII столетия. В центре внимания ‒ духовенство Сокольского уезда. Источниками исследования стали документы ландратской переписи 1716 г., сказки первой ревизии, а также источники, связанные с одним из душевладельцев – священником из села Кузьминки Саввой Ивановичем Дугиным, автором подготовленного для императрицы Анны Иоанновны проекта переустройства Российской империи. В распоряжении исследователей имеются сочинения самого Дугина, документы судебных и следственных дел, возникших вокруг этой примечательной личности. Из них можно сделать вывод, что Дугин, хотя и был священником, смотрел на своих крепостных глазами светского помещика.

Из проанализированных материалов видно, что первая ревизия породила проблемы, связанные с недостаточно четко определенным статусом некоторых категорий податного населения, в частности тех людей, которые, не являясь крепостными, по разным причинам были записаны в сказках за кем-либо другим. Как светские лица, так и оставшиеся за церковным штатом представители духовенства, будучи записанными за владельцами дворов, рисковали оказаться в крепостной зависимости от них.

Исследование также показало, что практика частного владения священниками крепостными людьми перешла в исследуемый период из XVII в. Проведение ревизии, с одной стороны, способствовало выявлению реального числа зависимых от духовенства людей (ранее многие их них скрывались от переписи), с другой – создавало условие для дальнейшего расширения крепостной зависимости. Установлено, что в Сокольском уезде крепостных имели 11,76% священников. Автор предполагает, что аналогичная картина сложилась и в других южных уездах России. Представители церковного причта были и среди тех, кого закрепощали, и среди тех, кто закрепощал. Последние находились в явном меньшинстве.

***

Вопрос о принадлежавших духовенству крепостных крестьянах уже не одно столетие привлекает внимание ученых. Магистральная линия научных исследований проходит от изучения монастырских и архиерейских вотчин Московского государства к анализу процесса их изъятия после начала церковной реформы Петра Великого [Булыгин 1977]. При этом в новейших исследованиях показано, что переписчики созданного в 1701 г. Монастырского приказа описывали не только архиерейские и монастырские вотчины, но и приходские церкви, при которых проживало зависимое население [Шамина 2023а, Шамина 2023б].

Будущее попавших в ведение Монастырского приказа крепостных крестьян хорошо известно. Действовавшее некоторое время самостоятельно государственное учреждение подчинили Сенату, затем (после краткого перерыва) Синоду. В 1725 г. его переименовали в Синодального правительства камер-контору, полномочия которой в 1726 г. перешли в ведение Коллегии экономии [Устинова 2017]. Подчиненные коллегии (экономические) крестьяне после секуляризации 1764 г. оказались в числе государственных.

Однако параллельно с проблемой собственности на крепостных различных церковных институций существует гораздо менее изученный вопрос о личном владении отдельными представителями церковного причта зависимыми людьми. Для XVII в. он слабо обеспечен источниками. В 1701 г. эта категория населения зачастую оказывалась вне поля зрения Монастырского приказа. Если же говорить об исследованиях, посвященных следующему столетию, то здесь на первый план выходит устойчивое представление о сельском духовенстве как о сословии, находящемся в угнетенном состоянии. Описания помещичьего произвола в отношении священников являются общим местом многих исследований на данную тему. К примеру, в соответствующем разделе «Очерков русской культуры XVIII в.» читаем:

«Не способствовала повышению авторитета сельского причта и его полная зависимость от помещиков, которые смотрели на служивших в их владениях клирошан как на своих крепостных крестьян и поступали с ними соответствующим образом: пороли на конюшне, травили борзыми, лишали земельных наделов и т. д.» [Шульгин 1987, с.391].

Ряд мрачных историй, связанных с самодурством помещиков, которые порой не видели разницы между своими светскими и церковным подданными, легко продолжить. Они задают общее восприятие картины. Иногда исследователи пишут о двойном гнете – помещиков и архиереев:

«Приходское духовенство являлось тоже крепостным, или, как говорили современники, “тяглым”, не только по отношению к государству, но и по отношению к епископу. Зависимость от епископа внешне носила персональный характер. Но поскольку епископ имел власть над духовенством своей епархии, будучи представителем церкви как корпорации, зависимость духовенства от него правильнее интерпретировать как корпоративное, а не частное крепостничество» [Залога 2019, с.166].

Появляющиеся в некоторых статьях конкретные свидетельства о священниках-крепостниках [Штепа 2014, с.54] на этом фоне выглядят как особые случаи, выпадающие из нормы. Встает вопрос о том, насколько эти исключения масштабны и как они распределены во времени и пространстве. В исследовании П.В. Знаменского о приходском духовенстве послепетровского времени эти вопросы эпизодически затрагивались в силу обобщающего характера работы. Наблюдения автора оказались противоречивыми. Много внимания он уделил процессу закрепощения духовенства. Ученый убедительно показал, что владевшие крестьянами помещики зачастую строили свои отношения с местным духовенством, как с крепостными. Более того, государство стремилось превратить детей духовенства, для которых в приходах не хватило мест, в обычных крепостных [Знаменский 1873, с.104, 198, 253, 257–258]. Эти данные укладываются в рамки общих тенденций изучения данной проблемы.

Нарисованная в монографии картина не оставляла места для темы священников-крепостников. Знаменский считал, что духовным лицам было запрещено приобретать крепостных со времени Соборного уложения, однако сам же приводил примеры священников-душевладельцев. Он объяснял такие случаи дворянским происхождением некоторых представителей клира или царским пожалованием. Отдельно исследователь оговорил особое положение духовенства малороссийских губерний, которых секуляризационные тенденции времени правления Петра Великого не коснулись. Более того, Знаменский показал, что и в 1730-х гг. попытки петербургских властей ограничить права местного духовенства на владение крестьянами наталкивались на серьезное сопротивление [Знаменский 1873, с.379, 380, 408–410].

Самые интересные наблюдения автора касаются особенностей проведения переписи населения при первой ревизии (1718 г.). Показано, что в ходе нее допускалась запись не имевших места церковников в подушный оклад за священнослужителями. В результате между священниками и записанными за ними в оклад людьми иногда возникали отношения, аналогичные тем, что складывались между крепостными крестьянами и их владельцами. Ситуация привлекла внимание властей в 1732 г., когда один из серпуховских священников продал записанных за ним четырех церковников как крепостных, по 10 руб. за голову. Императрица Анна Иоанновна объявила сделку незаконной и повелела наказать тех, кто ее оформлял. Знаменский считал, что такие крепостные отношения

«были совершенно противны закону, запрещавшему духовным лицам владеть крепостными душами, но которые в законодательстве Петра в этом случае не были определенно предотвращены ничем» [Знаменский 1873, с.408].

Наблюдения Знаменского не получили развития в исследованиях более позднего времени. Так, в классической работе Е.В. Анисимова (в разделе, посвященном духовенству) отмечается, что если церковь на момент ревизии находилась на территории помещичьих владений, то служившее в ней духовенство попадало в крепостную зависимость. Ученый указывает на право церковников записываться за духовенством [Анисимов 1982, с.224–231], однако вопрос о статусе церковнослужителей и их потомков, записанных за людьми духовного звания, Анисимов не рассматривает. Вопрос о принадлежавших церковному причту зависимых людях также не поднимается.

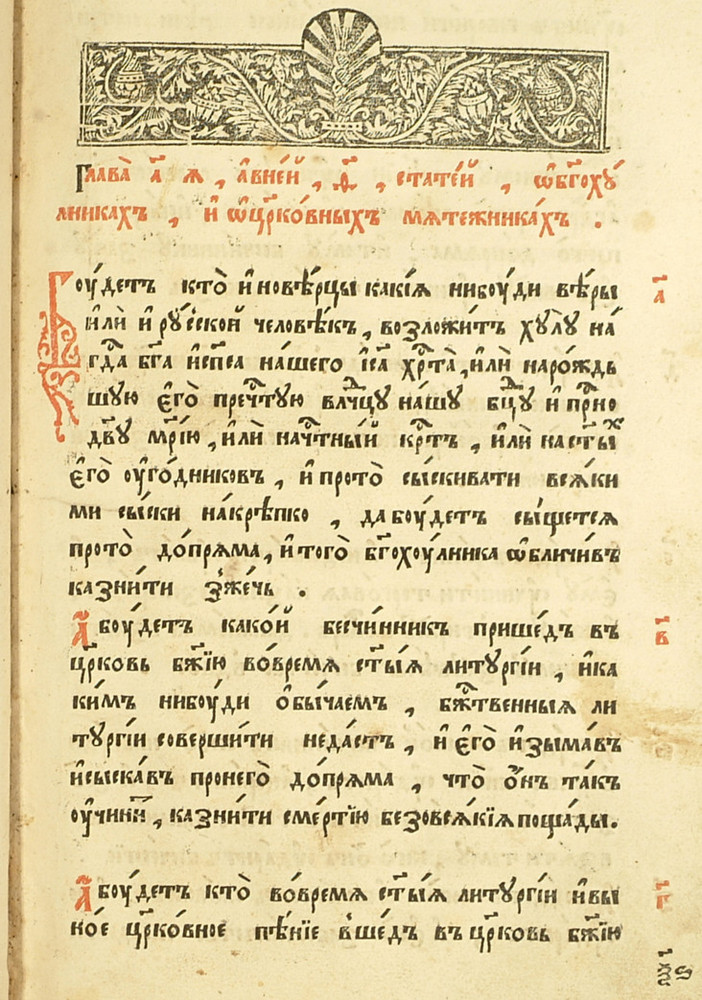

Для того, чтобы понять, как в реальности обстояли дела с правами священнослужителей на владение крепостными, необходимо уточнить исходные данные Знаменского, которыми исследователи пользуются до настоящего времени. Ученый справедливо исходил из того, что в рассматриваемый период российское право опиралось на Соборное уложение. Однако статью, на которую ссылался автор, он интерпретировал ошибочно. В ней говорится:

«А которые волные люди похотят жить у протопопов, и у протодьяконов, и у попов, и у дьяконов, и у иных причетников церковных или у служек монастырьских, и на тех людей протопопом и протодьяконом давать служилые кабалы, а у попов, и у дьяконов, и у иных причетников церковных, и у служек манастырьских тем вольным людем жить из воли по записям урочные годы, а служилых кабал на таких вольных людей попом, и дьяконом, и иным причетником церковным, и служкам манастырьским не давать»1.

Как видим, речь в документе идет не о владении крепостными, а о праве оформлять служилые кабалы на свободных людей. Уложение 1649 г. запрещало брать работников в вечную кабалу тем священнослужителям, которые стояли в духовной иерархии ниже протопопов и протодьяконов. Это в какой-то мере стесняло возможности для дальнейшего роста кабального холопства, но и только. Само право владеть людьми не ограничивалось. Кроме того, как раз протопопы и протодьяконы имели наибольшие материальные возможности для того, чтобы обзаводиться холопами. То, что проблема привлекла внимание законодателя, свидетельствует в пользу типичности данного явления.

Уникальные случаи не требовали бы правового урегулирования. К сожалению, у нас нет надежных источников, которые позволяли бы оценить численность людей, находившихся в XVII столетии в личной зависимости от церковнослужителей. Они могли ускользать и от подворной переписи царя Федора Алексеевича, и от переписи Монастырского приказа 1701–1703 гг. в силу того, что терялись внутри дворов освобожденного от государственного налогового бремени духовенства.

Ситуацию с владением церковным причтом крепостными людьми в начале XVIII столетия можно рассматривать в виде отдельных казусов, сведения о которых сохранились случайно. К примеру, в 1710 г. священник Архангельской церкви села Чернова (Скопинский уезд) Александр Никифоров отпустил на волю своих «работников крепостных» Андрея Иванова, его брата Антона и племянника Филиппа «и с женами их и з детьми». Документ интересен тем, что указывает основания для владельческих прав:

«потому что жили деды и отцы их за моим дедом и отцом»,

а также цель, с которой совершался данный юридический акт:

«на помин души своей спасения, так же и роду своему на помин».

Описывается и ситуация, подтолкнувшая священника к отпуску на волю трех принадлежавших ему семей. Оказалось, что сам Никифоров овдовел, дети его умерли

«и владеть теми моими работниками некому»2.

Если считать сроком жизни поколения 20–25 лет, то предки отпущенных на волю крепостных стали собственностью деда священника в середине XVII столетия. За это время каких-либо юридических проблем для сохранения владельческих прав не возникло. Данные о находящихся в частной зависимости от церковного причта крепостных появились в результате доработки правил проведения первой ревизии, начавшейся в 1718 г. 5 января 1720 г. Петр Великий дал Сенату указ, в котором отмечалось, что в рамках проводимой переписи в оклад записывают только крестьян, что ведет к утайке тех, кто должен платить налоги. Государь указал писать владельцам всех своих подданных

«какого они звания не есть, также и причетников церковных, кроме попов и дьяконов, которым особливую роспись также подать надлежит»3.

Таким образом, переписчики были обязаны зафиксировать в сказках и церковный причт, и всех зависимых от служителей церкви людей. Именно этот указ породил отмеченную Знаменским практику, в соответствии с которой в оклад за священнослужителями записывали не имевших места церковников. Всесторонне рассмотреть вопрос о зависимых людях, принадлежавших священнослужителям, – задача для многолетней работы большого авторского коллектива. Остановлюсь на том, как данная ситуация выглядела в Сокольске (сейчас город вошел в состав Липецка) и его уезде. На этот регион выбор пал благодаря уникальной источниковедческой ситуации. С одной стороны, хорошо сохранились местные материалы первой ревизии и предшествовавшей ей ландратской переписи 1716 г.

С другой – для Сокольского уезда имеются дополнительные источники, связанные со священником из села Кузьминки Саввой Ивановичем Дугиным, автором подготовленного для Анны Иоанновны проекта переустройства Российской империи4 . В распоряжении исследователей имеются сочинения самого Дугина, а также документы судебных и следственных дел, возникшие вокруг этой примечательной личности. Следственные материалы, пусть и на примере конфликтных ситуаций, показывают, как реально строились отношения между священниками и их зависимыми людьми. Нарративные же тексты показывают, что современники думали о происходящем, как оценивали политику государства. Размышления Дугина о крепостных, зафиксированные в «Книге Устав христианского жития», важны тем, что отражают не только его личные взгляды, но и мнения, бытующие в среде душевладельцев того времени, как светских, так и церковных.

Основным источником данных о зависимых людях местного духовенства стала «Книга переписная однодворцев – служилых людей (солдат городовой и полковой служб), помещичьих крестьян, работников подьячих и церковно-служителей г. Сокольска и уезда», отложившаяся в Российском государственном архиве древних актов (далее – РГАДА) в составе Ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки), в которой в виде таблиц сведены данные из подававшихся в ходе ревизии сказок5. В ней с разбивкой по селам и древням дается перечень включенных в оклад налогоплательщиков с указанием дополнительных сведений о них. В конце описания населенных пунктов приводится общая сводка по каждой из категорий населения.

В первую очередь остановимся на терминологии, которую составители книги использовали для описания зависимых людей. Наиболее широко представлен термин «дворовые люди». Он упоминается несколько десятков раз. Дворовыми владели однодворцы, составлявшие большинство местного населения, военные (от капитана до простого солдата), подьячие и священники. В переписных материалах 1716 г. те же «дворовые люди» именуются «дворовыми крепостными людьми».

Крестьяне (как социальная категория) являлись для данного региона редкостью. Владельческие крестьяне отмечены в семи населенных пунктах. При этом в шести из семи случаев они при подсчете итогов объединены в одну группу «помещиковых дваровых людей и крестьян». Лишь в единственном случае их посчитали отдельно друг за другом. Очевидно, что с точки зрения государства это была единая категория населения. Термин «задворные крестьяне» используется один раз, при описании зависимых крестьян одного из однодворцев села Тафина. Однако при подведении итогов по этому населенному пункту все крестьяне и дворовые объединены в категорию «помещиковых дваровых людей и крестьян». Очевидно, что термин «задворные люди», широко известный по документам предыдущего столетия, в данном регионе в период первой ревизии выходил из употребления в силу того, что задворные люди с точки зрения сбора налогов утратили особый статус.

Дважды упоминается «купленой человек» и один раз – «купленой дворовой человек». При обобщающих подсчетах они проходят в качестве дворовых людей. Попутно отмечу, что термин «помещик» в данном описании объединяет всех светских и церковных душевладельцев, вне зависимости от их социального статуса.

Слово «крепостной» в документе встречается дважды. В первом случае – при переписи людей однодворца С. Ф. Мухортого. Его крепостные люди перечислены между дворовыми, а в обобщающих подсчетах крепостные из общего числа дворовых не выделяются. Мухортый владел также крестьянским двором, насельники которого перечислены отдельно6. Второй раз термин «крепостной» видим при перечислении людей поручика И. С. Кузавлева. Там он фигурирует в составе последовательности: «крепосной человек», «швед», «да дворовой же человек»7. Судя из контекста документа, в данном случае «крепостной» – это то же, что дворовый. Использование термина «крепостной» в отношении к дворовым людям встречается еще в предшествующем столетии.

В качестве примера можно привести людей, которые находились в зависимости от священнослужителей кремлевского Успенского собора. Пожалованные собору владения время от времени делили между причтом заново. Священнослужители, получив землю с крестьянами, ставили в селах дворы, куда сажали своих дворовых людей. В документе 1677 г. один из таких дворников, живущих на дворе, принадлежащем протопопу, определен как «крепостной человек» [Шмелев 1908, с.80].

Отдельно среди зависимых людей выделяются представители разных «нацый». Причина этого состоит в том, что специальный указ 1722 г. требовал переписывать иноверцев [Анисимов 1982, с.86], а в Сокольском уезде самостоятельного свободного иноверческого населения не имелось. По крайней мере, все представители чужих «нацый» жили на чужих дворах. Скорее всего, это пленные или их потомки. В результате иноземцы оказались выделены из массы зависимых людей в отдельную позицию итоговой документации.

Нет уверенности в том, что в их числе, кроме иноверцев, не оказались также и православные с территории восточных земель Речи Посполитой или уже принявшие православие в России. Характер их зависимости также мог различаться. У подьячего Х. Казмина, судя по всему, жила польская семья: упомянуты Иванов сын Кристов (34 лет) и его четырехлетний сын. В документах отмечено, что к поданной о Кристове сказке прилагалось некое «свидетельство», по которому последнего следовало числить в подушном окладе за Казминым вечно8.

У отставного солдата лейб-гвардии Преображенского полка И. Т. Лукина среди его дворовых перечислен Иван Филипов сын Сысоев 30 лет «аглицской нацы»9. У капитана того же полка И. М. Кузовлева между крепостным человеком и дворовым назван швед Ларион Андреев сын Андреев (15 лет). Кроме того, у капитана «после свидетелства» нашелся «полской нацыи Иван Егупов сын Шерахов 20 лет», который «с его желанья» был «отдан» Кузовлеву10. Если экзотические для юга России англичанин и два шведа, вне всякого сомнения, были крепостными, то какая-то (явно небольшая) часть из переписанных в Сокольском уезде поляков находилась в менее жесткой зависимости от людей, на чьих дворах эти поляки жили. Так, у однодворца И. Д. Болотова в наемных работниках числился Яков Втифеев сын Козяков «ис поляков»11.

Если дворовых и помещичьих крестьян однозначно можно отнести к числу крепостных, то статус иных категорий выглядит менее определенно. Причина такой размытости социального статуса некоторых людей состоит в ярко выраженном фискальном характере первой ревизии. Государство интересовалось не правовым статусом человека, а тем, как гарантировать выплату им налогов. В результате люди, жившие в рамках одного хозяйства (чаще всего это были родственники), записывались за главой данного хозяйства. В каком-то смысле мы видим здесь пережитки предшествующей системы подворного обложения.

За владельцем двора записывались также наемные работники и проч. В ходе проведения ревизий давалась специальная расписка в том, что живущие на чужом дворе будут платить налоги. Чаще всего людей отдавали «на расписку» официальным лицам и городской или сельской общине: «отдан на росписку города Саколска городничему с товарыщи», «отдан на росписку городничему и обывателем», «отданы города Саколска закащику12 и обывателем на росписку», «на росписку саколским посацким людем» и т.д. Однако в ряде случаев расписка составлялась на владельцев дворов. В последнем случае возникал риск закрепощения. Знаменский, интересовавшийся дальнейшей судьбой людей, записанных таким образом за духовенством, отмечал, что ситуация могла развиваться по-разному. Не имевших места церковников и их потомков, записанных по первой ревизии за священниками, власти в 1740-х гг. стремились закрепить за светскими помещиками.

Самих священников полноправными владельцами записанных за ними людей не признавали, хотя попытки их продажи были. Подкидышей и приемных незаконнорожденных детей в 1740-х гг. оставляли во владении воспитателей вне зависимости от сословия [Знаменский 1873, с.252, 447–448]. Все эти факторы необходимо учитывать, анализируя зависимых от церковного причта людей.

Перейдем непосредственно к анализу материалов сказок. Основное внимание будет уделено духовным лицам, имевшим дворовых – людей, однозначно относящихся к категории крепостных. Кроме Дугина, о котором речь пойдет отдельно, дворовыми людьми владели трое священников и один дьячок. Больше всего зависимых людей записано за поповским старостой города Сокольска, священником церкви во имя Казанской Богородицы Никитой Павловичем Комягиным. «Дворовые крепостные люди» у него имелись еще по ландратской переписи 1716 г. – Кирила Кирьянов сын Корвяков с женой и сыновьями Галактионом и Петром. Кроме крепостных, у священника жил наемный работник с женой.

Переписная книга отмечала, что ранее у священника были и другие работники, однако они, кто ушел (отработав урочные лета), кто умер, а кто бежал13. По сказкам 1721–1724 гг. зависимых людей за богородицким священником числилось уже значительно больше. «Разрослась» семья Корвяковых – сыновей теперь указано четверо. В перепись 1716 г. двух младших сыновей по какой-то причине не включили. У старшего, Галактиона, уже после переписи появилось двое сыновей. Кроме этой семьи имелись еще трое дворовых (один с сыном). Таким образом, если в ландратской переписи за поповским старостой числились трое дворовых мужского пола, то по первой ревизии – 11. Наемный работник также фигурировал один. Кроме того, священнику отдали «на росписку» происходящего «ис церковников» Григория Яковлева сына Попова, имевшего двоих сыновей14.

Первая ревизия выявила также дворовых у священника церкви во имя Рождества Христова села Байгоры Андрея Павлова. По ландратской переписи 1716 г. числился «крепостной дворовой человек» Сидор Фаддеев15. Во время ревизии 1721 г. у него, кроме Сидора, обнаружился еще один дворовый с двумя сыновьями16. Таким образом, число дворни увеличилось с одного до четырех человек. Имелся у Павлова и один работник из однодворцев, однако он был в «плотеже окладу отдан на росписку тагож села закащику и обывателем»17, а не священнику.

Третий душевладелец, Антип Иванов, священник церкви во имя Архистратига Михаила села Избердей, на момент переписи 1716 г. жил во дворе своего отца, священника Ивана Козмина. Из зависимых людей на их дворе указана «работница баба Прасковья Леонтьева дочь 45 [лет], а муж ея Иван Романов 60 [лет] бежал»18. В 1720 г. у Антипа Иванова обнаружился дворовый человек Родион Петров сын Прояев 62 лет19. Вряд ли его приобрели в столь преклонном возрасте. Вероятнее всего, он просто не попал в перепись 1716 г.

Федор Андреев сын Попов, единственный дьячок, у которого оказались дворовые, жил в селе Ласиной Луке. По переписи 1716 г. у него имелся дворовый человек Мартын Васильев сын20. В ходе первой ревизии у Попова изначально был отмечен тот же Мартын и его сын трех недель отроду (такие младенцы в оклад не писались). Однако «при свидетелстве явился» еще один сын 20 недель, а в более поздней сказке 1721 г. у дьячка обнаружился дворовый человек Гаврила Мартинов сын Васильев 6 лет. В итоге из четырех дворовых дьячку в оклад записали троих21.

Таким образом, все четверо церковнослужителей, владевших крепостными людьми по первой ревизии, фигурируют в ландратской переписи 1716 г. У троих перепись 1716 г. фиксирует проживавших дворовых людей. У четвертого – только беглого. При этом число выявленных дворовых мужчин сильно расходится. В 1716 г. их насчитали пять, а в ходе первой ревизии – 20 человек. Если к этим 20 прибавить 16 человек дворовых, обнаруженных у Дугина (о них речь пойдет ниже), то получится уже 36 человек.

Таким образом, мы видим многократное увеличение численности принадлежавшей духовным лицам дворни. Встает вопрос, происходил ли столь быстрый рост в реальности, или же речь идет об их выявлении? Е. В. Анисимов отмечал, что в масштабах России в 1720 г. было вскрыто много случаев утайки душ от переписи [Анисимов 1982, с.69–70]. Оценить ситуацию в узких рамках исследуемой темы позволяет сводка данных по первому кругу сбора сказок с сокольского духовенства 1720 г. В ней фигурируют четверо дворовых22 – меньше, чем в переписи 1716 г. Отсюда можно сделать вывод, что до того, как в 1720 г. начались жесткие проверки, большую часть зависимых от церковного причта людей их владельцы утаивали.

Кроме того, если теоретически предположить, что по сравнению с 1716 г. шел общий рост числа зависимых от духовенства людей, то увеличивалось бы не только количество дворовых, но и расширился бы круг священников-крепостников. Однако такой тенденции мы не видим. Единственное новое лицо – Савва Иванович Дугин, о котором речь пойдет ниже. В 1716 г. Дугин фиксируется в качестве дьячка при церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Кузьминки (Козьминки)23. На дворе вместе с ним записана лишь его супруга. В 1720 г. в соответствии с упоминавшимся выше царским указом с церковнослужителей стали собирать сказки о них, членах их семей, родственниках, дворовых людях, наемных работниках и т.д.

Дугин также «по свещенству» давал подобную сказку на Липских заводах в ландратской канцелярии перед ландратом Иваном Михайловичем Москотиневым. Он сообщил:

«Во дворе у меня мужеска полу от старого до самого последьнего младенца ныне налицо, а именно, я, поп Сава, тритцати лет, а будет я, поп Сава, в сей своей скаски сказал ложно, или у меня в доме явитца какая в душах мужеского полу утайка, и за то великий государь указал взять на мне, попу Саве, штраф, что великии государь укажет»24.

Дальнейшие события показывают, что данная сказка оказалась ложной. В том же 1720 г. по первой ревизии у него были выявлены дворовые люди Леонтий Панкратов сын Кременев (6 лет), Максим Савельев сын Черкашенин (40 лет), дети Черкашенина Фаддей (20 лет) и Иван (3 года). Кроме того, у Фаддея Черкашенинина имелся годовалый сын Петр. Всего пять человек мужского пола – семья Черкашенина и шестилетний мальчик. В дальнейшем число записанных за Дугиным дворовых существенно увеличилось. В сказке 1722 г. был добавлен Свирид Василев сын Давыдов (6 лет). На обороте того же листа помещена еще одна группа записей о зависимых людях Дугина, начинающаяся со слов «при свидетельстве объявил унегож попа Савы дворовые люди». В ней перечислены Михайла Степанов сын Обысов (50 лет) и его дети Мина (20 лет), Харитон (8 лет), Дмитрий (5 лет), Прохор (1 год); Семен Давыдов сын Потапов (50 лет) с сыном Родионом (1 год); Петр Яковлев сын Устинов (30 лет); Иван Иванов сын Малой (30 лет) и шестимесячный сын последнего Федор. Всего за Дугиным записали 16 дворовых людей мужского пола. Поскольку трое из них были не старше года, по окладу итоговая цифра составила 13 человек.

На следующем листе несколькими группами переписаны наемные работники Дугина. В сказке 1721 г. названы Петр Тимофеев сын Черных (50 лет) и его годовалый сын Иван; Ефим Давыдов сын Посацкой (30 лет); Евдоким Евтифеев сын Кулыгин он же Попов (30 лет). Еще одна сказка датирована 1722 г. В ней фигурируют Иван Ермолов сын Гладкого (40 лет), его годовалый сын Панкрат, а также пасынки Гладкого Исаевы Фадей (7 лет), Аксен (5 лет), Федор (2 лет).

Ниже сделана запись, что Черных, а также Гладкого с пасынками, отданы на расписку Дугину. Последняя запись сообщает о том, что на расписку Дугину отдан также Федор Яковлев сын Попов, он же Шершнев (10 лет)25. Любопытно, что, когда в 1728 г. один из списков данной книги сгорел и вместо него составляли новый, Федор Попов (10 лет) и Ефим Посацкой (30 лет) были вынесены из основного списка вниз под отдельный заголовок «Ис церковников»26.

Мне не удалось найти в этой копии других изменений. Уточнение социального статуса работников Дугина – необычный случай. Между тем в сказках первой ревизии факт принадлежности отданных за кого-то людей к однодворцам или церковникам полагалось фиксировать. Почему в данном случае эти важные для определения социального статуса человека сведения сначала пропустили, а потом зафиксировали, сказать сложно. Можно лишь предположить, что этих данных не имелось в сказках, а также упомянуть, что как раз в 1728 г. начался конфликт между священником и местными властями27. По моему мнению, уточнение в копийной книге, составленной после пожара 1728 г., – явно не случайность. По указу 12 июня 1722 г. не имевшим места церковным людям позволялось самим определять род своей деятельности, в том числе военную службу28, как в итоге это сделал Посацкий, о чем речь пойдет ниже.

Перейдем к анализу связанного с Дугиным комплекса документов, которые позволяют получить дополнительные данные о взаимоотношениях священнослужителей и зависимых от них лиц.

Первый вариант взаимоотношений – дворовый человек как доверенное лицо хозяина. Можно с уверенностью сказать, что семья Черкашениновых, которую Дугин включил уже в первую сказку, пользовалась его особым доверием. В период борьбы священника с администрацией Воронежской губернии и Тавровских верфей именно Черкашениновы сопровождали его в наиболее ответственных поездках. Так, в сентябре 1730 г. Дугин ездил в Москву, чтобы найти поддержку среди своих знакомых.

Вместе с собой он брал Петра Фатеева сына Черкашенинова. Учитывая, что ему было около 11 лет, его деятельность не могла выходить за рамки личного обслуживания и выполнения мелких поручений. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что священник не желал огласки каких-либо сведений о своих московских делах. В качестве кучера он нанял стороннего однодворца, которого следствие потом так и не нашло. Поездка окончилась успешно для Дугина. Домой он возвращался с указом императрицы о прощении долгов перед казной, которые не были взысканы до ее восшествия на престол. На основании этого указа Дугин составил челобитную с прошением о прощении оставшихся на нем долгов, с которой отправился к ведавшему Сокольским уездом начальнику воронежских Тавровских верфей Матвею Христофоровичу Змаевичу. Вместе с собой он взял в качестве свидетеля Максима Савельева сына Черкашенина (50 лет)29.

Выбирая спутника для важнейшего дела, Дугин должен был глубоко верить в его надежность, поскольку от показаний Черкашенина на возможном судебном разбирательстве зависела судьба священника. Данное наблюдение еще раз показывает, что отношения между дворовым и его владельцем – это не обязательно противостояние. Иногда крепостные люди входили в ближний круг доверенных лиц душевладельца.

Выбирая спутника для важнейшего дела, Дугин должен был глубоко верить в его надежность, поскольку от показаний Черкашенина на возможном судебном разбирательстве зависела судьба священника. Данное наблюдение еще раз показывает, что отношения между дворовым и его владельцем – это не обязательно противостояние. Иногда крепостные люди входили в ближний круг доверенных лиц душевладельца.

Интересные данные о наемных работниках Дугина. Начнем с 30-летнего (на 1721 г.) Ефима Давыдова сын Посацкого. На его примере видна возможная судьба выходца из церковной семьи, который по какой-то причине еще ребенком оказался в чужом доме. В написанном священником в мае 1731 г. труде «Книга известительной доклад» в связи с Посацким рассматривается тема «прописных» людей, т.е. тех, которые были пропущены в прежних переписных книгах, а затем выявлялись и записывались со взысканием штрафа.

Позволю привести здесь обширную цитату из труда Дугина, поскольку священник описывает данную ситуацию красочно и разносторонне:

«Также которые помещики объявили у себя в скасках работников и выкормленников, ибо многие выблятки, и об умершие и малолетные выкормились у помещиков, и у однодворцев, и у попов. А как ныне, в возрасте, покиня своих кармилцов, уходят без ведома их со двора, и называютца помещикам, и сыскивают старинные и родственников своих земли, и кормилцов своих бранят и говорят: «Нехто-де тебе веле писать за собою в скаски». И кармилцы остаются в пустоте, ибо с писма за них подушной оклад плотят. А которых земли нет, волею в ланцы30 идут, которых принимают. На что в прошедшем 1730-м году взято их много, а богатые чрез дачю в домех остались. А имянно прошедшего 1730-го году был в Воронежской губернии набор в ланцы, набирал князь Гагарин. И в Саколске городе и уезде был при наборе капитан Афонасей Петров сын Кандоуров и многие взятки брал по пяти и по десяти рублев и лошадми з богатых. А означенных неимущих вскормленников и работников, кому дать нечего – тех брал.

В том числе и у меня взял вскормленника Ефима Давыдова сына Посацкого безземельного. А я ныне остался в напрасном платеже и немалой обиде, ибо о прокормлении его трудился, чаял, что мне будет под старость в помощь того ради, что я бездетен. Да сверх той болезни ныне с пуста плочу»31.

Выше было показано, что изначально в 1720 г. Дугин сообщил, что у него людей мужского пола нет, а Ефима Давыдова сына Посацкого (30 лет) он объявил в работниках в 1721 г. Учитывая, что Ефим, как утверждает Дугин, вскармливался в доме священника, попасть туда он должен был еще при отце Савы Ивановича. Соответственно, при объявлении живущего во дворе работника Дугину пришлось внести штраф. Он несколько лукаво объединяет в «Книге известительной доклад» вскормленников и работников. В Соколе и Сокольском уезде по материалам первой ревизии регулярно встречаются упоминания о приемышах. Их действительно часто вносили в окладной список по дополнительным сказкам. Скорее всего, взятого на воспитание чужого ребенка приютившие его люди просто не рассматривали как трудовую единицу, подлежащую налогообложению.

Однако обычно в сказках называлось их происхождение, а помещались они среди родственников, перед работниками. То, что Дугин заявил о Посацком как о работнике, а не как о приемыше, не указал на его происхождение из церковников, а также взял на него расписку лично, а не оформил ее на «закащика и обывателей», однозначно показывает, что священник видел в нем не приемного сына, а зависимого человека. Суть своих переживаний по поводу потери Посацкого Дугин описывает скорее в экономических категориях, чем в родственных.

Возможно, до 1721 г. отношения между вскормленником и семьей Дугина походили на семейные. Однако подача официальных документов четко расставила акценты во взаимоотношениях. Нет ничего удивительного в том, что, когда в 1730 г. осуществлялся набор в ландмилицию, Посацкий захотел служить там, а не жить дальше у Дугина.

Возможно, до 1721 г. отношения между вскормленником и семьей Дугина походили на семейные. Однако подача официальных документов четко расставила акценты во взаимоотношениях. Нет ничего удивительного в том, что, когда в 1730 г. осуществлялся набор в ландмилицию, Посацкий захотел служить там, а не жить дальше у Дугина.

Статус обычных наемных работников, которые не являлись выкормышами своих дворовладельцев, но отдавались им «на расписку», рассмотрим на примере Ивана Ермолова сына Гладкого (40 лет), который фигурирует в сказке 1722 г. Характерно, что для переписи было нормой указывать на статус наемных работников, к примеру «из однодворцев». Пропуски в данных о статусе случались, но редко. Статус Гладкого не отмечен. Не назван и статус его пасынков Исаевых.

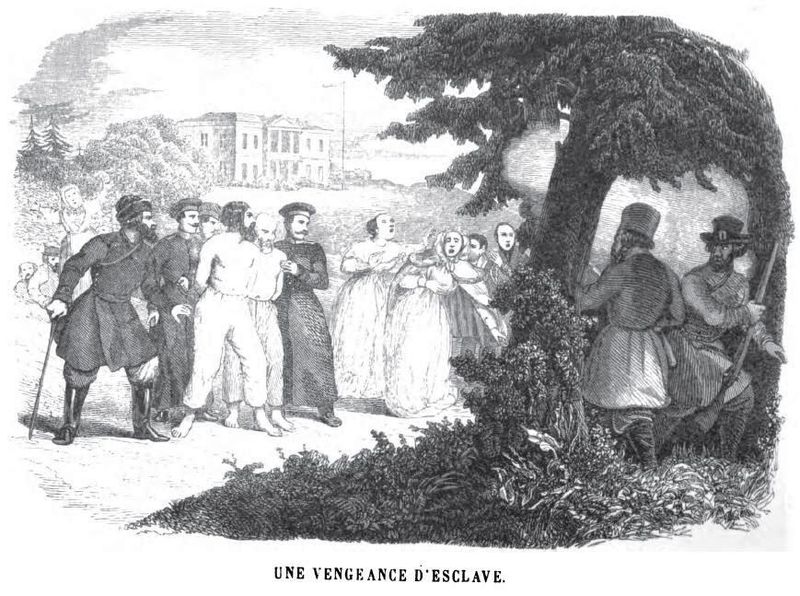

Следующий раз этот работник появляется в документах в связи конфликтом, который имел место в марте 1729 г. между Дугиным и капитаном галерного флота Василием Мухановым, который приехал в деревню Стеньшино (здесь по ревизии 1722 г. у Дугина находился скотный двор, а затем священник стал ее владельцем) с целью ускорить сбор окладного угля для заводов, а вернулся оттуда на Липские заводы со следами тяжелых побоев. В связи с этим избиением капитан подал жалобу на Дугина в контору Липских заводов. Дело в итоге замяли. Однако в ходе разбирательства опрашивали многих местных жителей, что дает нам дополнительные данные о зависимых от Дугина людях. Гладкой явно принадлежал к тем, кто играл в хозяйстве Дугина важную роль. Именно к нему обратился местный десятник Михаило Ломов с вопросом об угле (по распоряжению Муханова), после чего Гладкого задержали.

Из-за этого, когда вспыхнул конфликт, Гладкой оказался в него вовлечен. Для нашей же темы существенно, что во всех расспросных речах он постоянно называл Дугина своим помещиком, а его супругу – помещицей32. Конечно, в данном случае Гладкой пытался доказать следователям, что действовал не по собственной инициативе, а как зависимое, находящееся в чужой власти лицо.

Однако со стороны следователей такая постановка не вызвала нареканий. Из этого следует, что отношения между наемным работником и нанимателем были похожи на те, которые возникают между помещиком и зависимым от него человеком. По крайней мере, это касается тех случаев, когда работник был отдан «на росписку» нанимателем. Кстати, Дугин был не единственным сокольским священником, которого в документах именовали помещиком. В ходе одного из разбирательств сокольский поповский староста Никита Комягин назван помещиком Петра Кирьянова33. Однако в данном случае речь шла о семье, которая еще в переписи 1716 г. проходила в числе дворовых крепостных людей.

Еще один раз Гладкой упоминается в 1731 г. в «Книге известительной доклад» в связи с тем, что он ушел от Дугина к другому дворовладельцу. Священник пишет:

«Семен Ретюнской, подговорил у меня работника Ивана Гладкого и с покраденными от меня пожитки и скарбом, которые он, Иван, у меня украл и держит у себя на дворе в деревни Стеньшине. А он, мой работник, у меня и в подушном окладе положен, которой плочу без доимку. И такие лукавые человецы ныне преуспевают нагорше. И бедные претерпевают обиды и разорение. Не токмо я один, но многие везде»34.

Очевидно, что факт ухода Гладкого Дугин воспринял как нарушение норм закона и принципа справедливости. «Покраденные пожитки и скарб», о которых писал Дугин, наверняка принадлежали Гладкому, однако одновременно рассматривались в качестве своей собственности и Дугиным, поскольку священник фактически долгое время был господином Гладкого и нес за него ответственность по налогам перед государством. Очевидно, что Дугин рассматривал статус Гладкого и его семьи как близкий к крепостному, или же крепостной. Что давало Дугину повод смотреть на Гладкого именно так, неизвестно. Возможно, священник воспринимал полученную на него «расписку» в качестве одного из вариантов «крепости».

Е.В. Анисимов, описывая положение однодворцев в период первой ревизии, обращал внимание на то, что, хотя правительственные указы запрещали закрепощать однодворцев, некоторые помещики «крепили» их «во всякие крепости». Наиболее часто объектом закрепощения становились те, кто «кормились работой» на чужих дворах, а также те, кто с младенчества «вскормлены в чужих людях» [Анисимов 1982 с.174–175.]. Рассмотренный материал позволяет уточнить, что в число таких же незаконно закрепощаемых людей могли попадать и безместные потомки церковнослужителей, а крепостниками становились не только светские помещики, но и священники.

Далее на примере Дугина рассмотрим вопрос о том, мог ли священник не только владеть крепостными дворовыми людьми, но и населенной деревней, как светские помещики. Из документов мы видим, что кроме поповского двора в Кузьминках Дугин по первой ревизии владел недвижимостью в деревнях Стеньшино и Горицы. На краткое время священник даже стал владельцем деревни Стеньшино. Точного времени ее приобретения мы не знаем.

В документах есть только сведения о потере Дугиным Стеньшина в 1730 г. в результате взыскания наложенного на него штрафа. Наиболее подробное описание ситуации выглядит так:

«И о том дело значит в Тавровской крепости, по которому деревню Стеншин у меня продали з дворовыми ж людми тех же Липских заводов за секретаря Федору Ильину за дешевую цену, который то дело следовал, за шестьдесят рублев, а оная деревня, хотя по малой тамошней цене, стоит трехсот рублев. И крепость у меня ис-под неволи вымучили, а денег мне не давали. И протчие крепости других деревень на людей и земли у меня отобрали. И штрафных денег взяли сто двадцать рублев. Да во взяток взял товарыщ ево, которой к нему недавно прислан, капитан Матвей Коробьин, кладь овса из другой из деревни Гариц»35.

Еще в одном документе упоминается о принадлежащем Дугину

«лесе-де из ево усадьбы купленой в деревни Стеншиной»36.

Дугин также упоминал о Стеньшине во время допроса в Тайной канцелярии:

«И того де ради от оного своего напрасного разорения и от горести своеи (что с него, попа, доправил онои Змаевич означенные штрафные денги, а имянно сто дватцать рублев, да в неплатеж оных штрафных денег помянутои Змаевич оценил у него, роспопа, деревню Стеншину з дворовыми людьми и со крестьяны), вымысля собою, означенные две книги он, роспоп, и сочинил. Желая, чтоб чрез помянутые сочиненные тетрати помянутое разорение возвратить»37.

Необходимо соотнести приведенные данные о деревнях Стеньшино и Горицы с тем, что известно из документов переписей. В деревне Горицы, расположенной поблизости от Стеньшино, по первой ревизии числились два скотных двора Дугина38. Скотный двор у него числился по ревизии также и в Стеньшино39. Однако к концу 1720-х гг. владения Дугина в Стеньшине явно расширились.

При систематизации всех имеющихся данных, оказывается, что это – купленное владение стоимостью от 60 до 300 руб., населенное дворовыми и крестьянами, а также имеющее лесные угодья. Если обратиться к описаниям Стеньшина, то по переписи 1716 г. здесь жили только недавно выселившиеся из Кузьминок служилые люди40, которые позднее стали однодворцами. В сказках первой ревизии в Стеньшине числилось два помещичьих двора, которые принадлежали майору Семену Петрову сыну Плохово.

В итоговой росписи указаны 5 дворовых людей и 13 крестьян41. Теоретически можно предположить, что Дугин купил деревню у Плохово. Однако каких-либо прямых доказательств этого нет. В ходе конфликта Дугина с капитаном Мухановым в 1729 г. в поле зрения следствия попали четверо людей Дугина – Михаил Леншин, Иван Гладкой, Леонтий Панкратов, Семен Попов42. Двое из них, Гладкой и Панкратов, во время первой ревизии жили за Дугиным в Кузьминке43. Леншина и Попова по первой ревизии нет ни в Кузьминке, ни в Стеньшине. В любом случае можно с уверенностью говорить о том, что священник мог как купить, так и продать деревню с крестьянами. Если бы Дугин не вступил в конфликт с местными властями, деревня бы оставалась в его собственности.

Далее перейдем к рассмотрению вопроса о возможных путях приобретения священником зависимых людей. В связи с конфликтом между Дугиным и Мухановым в документах появляются сведения о приеме беглых. Дело в том, что изначально Дугин пытался разрешить обострившуюся ситуацию миром. Он послал звать капитана в гости. Однако посыльного, Свирида Семенова сына Попова, священник выбрал неудачно. Оказалось, что он беглый шляпочный мастер с Липских заводов. Его опознал погонщик Муханова Денис Попов:

«Погоньшик Денис Попов сказал. В нынешнем 729-м году в марте месяце, а в котором числе не упомнит, как приехал капитан Муханов в Саколскии уезд в деревню Стеншин и при нем был и он… И в то же число пришел с ним на ту ево капитанову квартеру беглои с Липских заводов от шляпнои фабрики Свирид Семенов сын Попов ради звания ево капитана Муханова к нему, попу в гости. Точию он, капитан, к нему попу не пошел. Токмо что он, Свирид, от шляпнои фабрики бежал, ему, капитану, он, с товарищи своими Аврамом Дьячковым, Алексеем Поповым сказали. И он, капитан Муханов, оного Свирида Попова для отсылки в Липскую завоцкую кантору велел связать. И был связан»44.

Не исключено, что Дугин пошел на обострение конфликта для того, чтобы дать Попову возможность сбежать, воспользовавшись неразберихой. Шляпочника так и не нашли, в результате чего расследование по обвинению священника в приеме беглых не началось. Это не единственный комплекс документов, где упоминаются беглые крестьяне. Дугин, обвиняя сокольского поповского старосту Никиту Комягина в незаконной порубке леса, отмечал, что коллега совершал это преступление вместе с беглыми крестьянами:

«Да он же, Никита, з беглыми крестьянами и однодворцами в Боршевои, и в Толстои, и в Давыдовскои дубравах порубил в заказных верстах болше ста дерев, которые годны были х карабелному строению»45.

Казус с беглым шляпником заставляет особенно внимательно отнестись к размышлениям Дугина о «прописных», т.е. пропущенных во время переписи, а затем обнаруженных и внесенных в ревизские сказки зависимых людях. Выскажу предположение, что в данном случае описание «прописных» – это одновременно перечень вариантов незаконного приобретения крепостных:

«Также в воевоцких канцеляриях немалую тягость народу чинят подьячие, ибо находятца прописные. А за прописку уже и кнутом наказаны, и штрафы правлены… И не токмо прописных, но и тех, у которых дети писаны, и за малолетством в подушной оклад не положены, а в настоящих книгах имя ево писано, то подьячие чинят придор, волокиту и убытки немалые… А прописные чего ради явятца, ибо прежде сего во время войны и великих к войне податей, не похотя служить или в неснос ему были подати платить, покиня свои земли, с селбищ своих бежали. И во укрывателстве жили за воеводами, за подьячими и за попами, и по монастырем, и за помещиками. И работавали на них всякие домашние работы.

А иные детей своих отпускали в иные села и городы, дабы как пробавитца. А иные дети не похоте отцов своих слушать, ушед живали в наймах по разным людем. И во время свидетельства душ переходя с село на село, с города на город по знакомствам, не писались. А отцы их не писали для того, что не знают, где живут. А овые и знали, да боясь того, ежели написать, а он, сын, ево слушать не станет, и будет с пуста платить. А как ныне стало быть мирно, и подушной оклад стал бысть всякому в снос, платить готовы. Стали с ыных стран приходить на прежние свои сельбищы и отыскивать земли свои. И того ради стал быть на них донос, которых явилось много. И между сих прописных добрым людем ныне имеетца смута, волокита и вышеписанные убытки»46.

Из этого текста мы получаем представление о возможных для описываемого региона источниках пополнения числа зависимых людей. Это бежавшие с прежних мест жительства из-за непосильных налогов, не пожелавшая жить при своих отцах молодежь, дети, которых отправили искать лучшей доли родители, сироты и незаконнорожденные. Встает вопрос о том, не была ли какая часть из зависимых людей Дугина приобретена перечисленными способами?

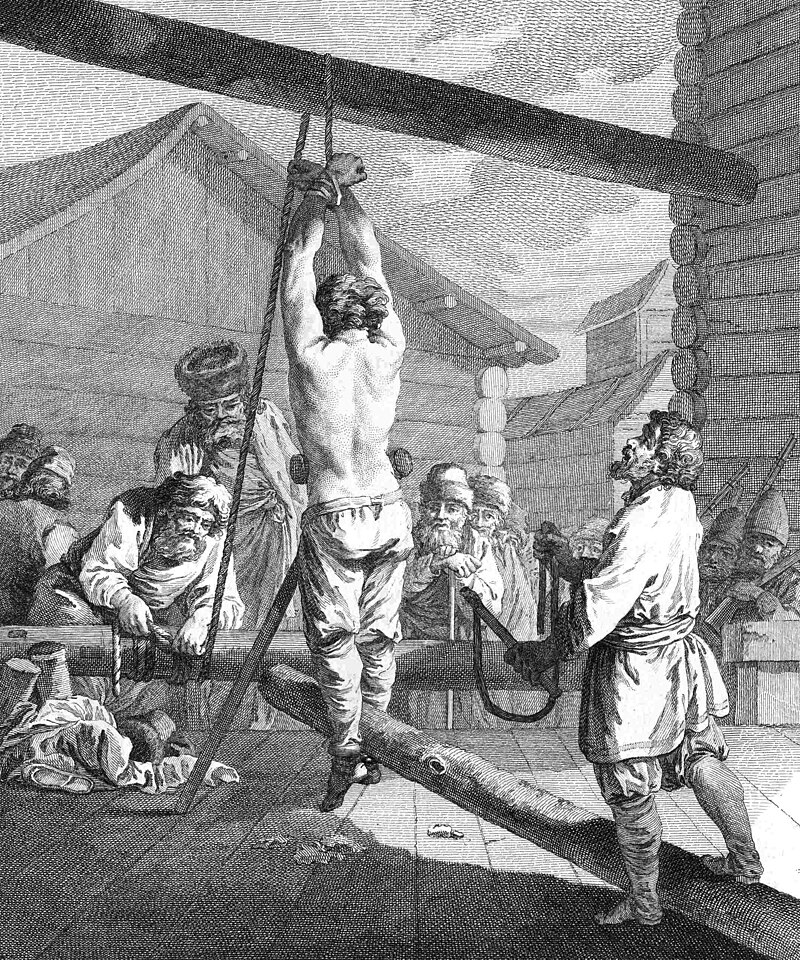

В «Книги Устав христианского жития» имеется специальный раздел «О беглых крестьянских и дворовых людех», который состоит из предложений о порядке сыска беглых и их наказании. Здесь следует отметить, что российское правительство видело в крестьянских побегах серьезную проблему.

Оно усилило борьбу с этим явлением сразу после окончания Северной войны. Наказанием за побег было битье кнутом. Поднимались штрафы для тех, кто беглых принимал. В 1720-х гг. дошло до того, что принявшие ранее беглых начали «выбивать» пришельцев с нового места жительства. Владельцы крестьян впервые столкнулись с тем, что государство стало тратить столь грандиозные ресурсы на возвращение беглецов. Однако в этой области оставались и весьма серьезные проблемы. Судебные разбирательства по поводу беглых длились долго, процесс вывоза сопровождался разными осложнениями вплоть до того, что крестьяне просто бежали с дороги. Многие из них направились в южные уезды. В случае, если выявленные на местах беглые давали ложные сведения о прежних хозяевах, с их высылкой возникали серьезные проблемы.

Государство же не выключало беглых из оклада тех, кто вывозил от себя беглых до получения справки об их возврате [Анисимов 1982, с.118–134]. Дугин предлагал решать проблемы с беглыми весьма радикально. Во-первых, он считал необходимым, чтобы каждый господин, у которого сбежал человек, крестьянин, или наемный работник, немедленно подал в уездном городе явочное челобитье о побеге (в данном случае интересно еще и то, что наемные работники объединены с крепостными). Вопрос объявления о побеге у Дугина не проговаривается, но явно подразумевается. Предполагается, что появятся люди, которые будут ловить беглых. Им за поимку полагается награда – по 5 руб. за каждого пойманного мужчину и по 2 руб. за женщину. Можно было не ловить беглых, а просто донести, кто именно их укрывает. Правда, тогда награда сокращалась до рубля. Дугин считал, что за такие деньги люди будут охотно ловить беглых. Выплачиваться эта награда должна в ближайшем городе, куда приведут беглого из городской казны тотчас, без всякого промедления.

Ответственным за данную выплату назначался воевода. Дугин выражал опасение, что воевода может начать волокиту с выплатой денег поимщику. На этот случай для ловца предусматривалась возможность обратиться к местному протопопу (этому лицу Дугин отводил очень важную роль в своих проектах переустройства России). Протопопу следовало добиваться выплаты от воеводы, а если тот вновь будет чинить волокиту, то протопоп мог послать к воеводе «доброго офицера», который доправит необходимую сумму и прогонные деньги для себя. Воеводу же за такую халатность полагалось с воеводства сместить и на его место определить другого.

Далее на беглого полагалось надеть оковы и отправить под караулом в тот город, где заявлено о его побеге. Местные власти должны были принять беглеца и послать «вскоре» за помещиком, или приказчиком, или старостой.

С них следовало взять потраченные на выплату ловцу деньги, чтобы вернуть их в казну того города, куда пойманного привели. Возвращенного же беглеца ждало наказание: дать 50 ударов кнутом, порвать ему ухо, а также отсечь у ноги большой палец, после чего вернуть помещику. Кара назначалась вне зависимости от воли помещика, поскольку рваное ухо и отрубленный палец должны были стать особой меткой беглеца. Если крепостной сбежит повторно, то его, основываясь на приметах, будут бить кнутом и отсекут ногу. Священник полагал, что виновный

«руками будет на помещика работать свободно, а без ноги уже бегать не станет.

Особая кара полагалась укрывшим беглых хотя бы на одну ночь или же просто узнавших о них, но не изловивших и не приведших в город. За это полагалось дать 30 ударов кнутом и выколоть левый глаз. Столь жестокое наказание Дугин объяснял тяжелыми страданиями душевладельца, потерявшего своего подданного:

«коково ему болно колоть глас, токово болно и тому, от ково раб бежал».

Кроме того, с принявшего беглеца полагалось взыскать пожилое по гривне на день, а если беглый придет с лошадью – по две гривны на день за каждого человека. Священник предполагал также, что укрыватель может оказаться неплатежеспособным. В таком случае его следовало отдать с женой и детьми в холопы на год помещику бежавшего. При этом священник подчеркивал, что это холопство не должно длиться больше года, даже если сумма очень большая, а по отбытии годового холопства отпустить на волю полагалось не только укрывателя, но также и его жену с детьми. Предполагалось даже, что помещик может простить укрывателя и не захочет держать его в холопах. Тогда прощенного разрешалось отпустить.

Правда, выкалывания глаза и 30 ударов кнутом это не отменяло47.

Составляя свое сочинение, Дугин явно забыл, что если бы данная практика действовала в то время, когда у него обнаружили беглого шляпника, он сам остался бы без глаза. Предположу, что садистские предложения о выкалывании глаз и отрубании ног Дугин сделал сгоряча и на самом деле не хотел бы, чтобы его предложения стали реальностью. Жестокость слов можно объяснить тем, что сочинение писалось в то время, когда его хозяйство разваливалось.

Наверняка собранные разными путями крепостные разбегались, а на Дугине оставалась обязанность вносить за них подушную подать. Документы Дугина также позволяют рассмотреть вопрос об использовании крепостных как одного из видов имущественных активов. Понесенные в ходе судебных разбирательств финансовые потери заставили его начать расставаться с имевшимися крепостными. Перечисляя в «Книге известительной доклад» взятки, которые пришлось дать, находясь в Духовном приказе Переяславля-Рязанского, священник упоминает, что брату приказного судьи

«города Сапожка старосте поповскому попу Степану посулил девку»48.

Под стражу Дугин попал в тот момент, когда отдавал в рекруты своего крепостного. Причем из документов видно, что он отдавал своих крепостных в рекрутский зачет других помещиков:

«И сего 731-го году в майе месяце был он, Сава, на Липских заводах для отдачи в рекруты скупленых своих дворовых людей. Также по складке и за других помещиковых людей и крестьян дворового своего человека, которого на тех заводах в Липской заводцкой канторе и отдал»49.

Очевидно, что делал Дугин это за деньги, желая восполнить понесенные ранее убытки. Известно имя сдаваемого в рекруты священником дворового – Семен Посаткин50. В переписных документах Сокольска и Сокольского уезда он не упоминается. Возможно, Дугин купил его где-то на стороне. В целом складывается впечатление, что в 1720-х гг. священник приобретал людей в количествах, явно превышающих потребности в личной обслуге и домашнем хозяйстве (и, соответственно, имел на это деньги). Можно говорить о какой-то предпринимательской деятельности. Позднее же Дугин расставался с приобретенными как с наиболее ликвидным имущественным активом.

Роль в помещичьем хозяйстве разных категорий крепостных Дугин характеризует в разделе «О подушном окладе денежном и хлебном»:

«С помещичьих дворовых людей, которые живут в доме при хоромах отставить вовсе. Воистину немалоя тягота и разорение. А которые крестьяне особливо домами живут, с тех брать толко по одной полтине, а по две гривны сложить, ибо не мал труд им имеетца на помещиков»51.

Очевидно, Дугин, как и многие другие помещики, исходил из того, что их личная обслуга, которая не приносит дохода, государственными налогами облагаться не должна.

Еще одна интересная тема – отношение Дугина к кражам, совершаемым «домашними» – крепостными и наемными работниками. Он предлагает ввести для них следующие наказания:

«Татю учинить за первое воровство десеть ударов плетью. Бить по нагому телу. Да у левой руки перст мезинец безо всякои пощады отсечь. За другую татбу учинить ему кнутом сорок ударов, отсечь одну ногу и освободить по-прежнему туда, где жил. За третью татбу без пощады казнить смертью»52.

При всей суровости предлагаемых мер можно констатировать, что священник демонстрирует здесь снисходительное отношение к «домашней татьбе» – обычных татей он предлагает сразу казнить. К сожалению, мотивов необходимости более гуманного отношения к «домашним» ворам священник не объясняет.

Любопытнее всего, на мой взгляд, определение Дугиным статуса крепостных. Его встречаем в разделе «Книги Устав христианского жития», который посвящен воинской службе людей, принадлежащих к разным социальным группам. Рекрутам, взятым у помещиков, полагалось служить двадцать лет, после чего их должны были «безволокитно» отпускать на волю, выплатив годовое жалование. Их продвижение по службе, вне зависимости от заслуг, ограничивалось капралом:

«а в чины выше капрала не жаловать, ибо они – данные рабы»53.

Подчеркну, что в данном случае Дугин излагал не собственное мнение о крепостных, а подтверждал свои предложения по устройству службы, отсылая к рабскому состоянию крепостных как факту, известному читателям. Заканчивая разбор изложенных в «Книге Устав христианского жития» взглядов Дугина отмечу, что он смешивал не только крепостных и наемных работников, как было показано выше, но и в некоторых случаях присоединял к ним безместных церковнослужителей. Так, разбирая вопрос о сдаче людей в рекруты, он писал:

«С помещичьих крестьян и дворовых людей, и со отставших от дестителства дьячков, кои положены в подушнои оклад, со ста душ в три года один набор брать»54.

Очевидно, что запись в подушный оклад «за ком-то», а не от собственного лица, хотя и не равнялась крепостной зависимости, все же выглядела в глазах современников как некий фактор, ограничивающий независимость. Систематизируя приведенные выше данные, отмечу, что дворовые люди, записанные за духовенством, не отличались от крепостных светских помещиков. Число зависимых людей было невелико, они закреплялись за небольшой частью церковного причта. Так, из 34 священников, упомянутых в сводке сказок по Сокольскому уезду55, крепостные имелись у четверых. Это составляет 11,76%. Характерно, что, если исключить особый случай Дугина, то самым большим числом крепостных обладал местный поповский староста. Среди церковнослужителей доля душевладельцев оказалась еще меньше. Всего их было 52 человека, а крепостными владел один дьячок – 1,92%.

Практика владения священниками крепостными складывалась еще до преобразований Петра Великого. Однако большинство зависимых от духовенства людей не попадало в поле зрения переписчиков (по крайней мере, в Сокольском уезде). Проведение первой ревизии, с одной стороны, способствовало выявлению реального числа зависимых от духовенства людей, с другой – создавало условие для дальнейшего расширения крепостной зависимости. Если случаи владения священниками собственно крепостными относительно редки, то отданные представителям духовенства в подушный оклад встречаются гораздо чаще. Это было чревато попытками полностью закрепостить попавших в такую зависимость, что отмечал еще Знаменский.

Проведенное исследование ставит несколько вопросов. Во-первых, неясно, как далее складывалась судьба тех, кто оказался записан в оклад не лично, а за кем-то другим, формально не будучи крепостным. Во-вторых, данных о священниках-помещиках уже в конце столетия не встречается. Очевидно, что государство стремилось покончить с этим явлением, однако, как это происходило на практике, остается неизвестно. В-третьих, непонятно, имелись ли священники-душевладельцы только в рассматриваемом регионе, или же это было общероссийским явлением? Беглый просмотр материалов по соседним уездам показал, что владевшие зависимыми людьми священники встречаются и там.

Но чтобы выяснить, насколько это было распространено в масштабе государства, необходимо провести специальное исследование. Возможно также, что южные уезды благодаря более позднему развитию крепостнических отношений и наличию большого числа однодворцев стали таким же исключением в отношении владения духовенством крепостными, как и территория Гетманщины. Таким образом, в данном направлении остается широкая перспектива для новых исследований.

Литература

Алпатов 2019 – Алпатов С.В. Фольклорные и литературные компоненты видений священника С. И. Дугина // Вестник церковной истории. 2019. No 1-2(53-54). С. 221–227.

Анисимов 1982 – Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I Податная реформа Петра I введение подушной подати в России, 1719–1728 гг. Л.: «Наука», 1982.

Булыгин 1977 – Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. М.: «Наука», 1977.

Залога 2019 – Залога И.В. Повседневность русского сельского священника конца XVIII – первой половины XIX века // Труды Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 2019. No 9. С. 159–168.

Знаменский 1873 – Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань: Университетская типография, 1873.

Медведева 2022 – Медведева Т.В. Неизвестный труд князя Н. В. Голицына о священнике Савве Дугине // Вестник церковной истории. 2022. No 1-2(65-66). С. 344–368.

Устинова 2017 – Устинова И.А. Монастырский приказ // Православная энциклопедия. Т. 46. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017. С. 545–546.

Шамин 2019 – Шамин С.М. Видения священника С. И. Дугина и «пасквиль» на архиепископа Феофана (Прокоповича) 1731 г. // Вестник церковной истории. 2019. No 1-2(53-54). С. 53–94.

Шамин 2022 – Шамин С.М. Архивные документы о священнике Савве Дугине // Вестник церковной истории. 2022. No 1-2(65-66). С. 287–343.

Шамин, Шамина 2023 – Шамин С.М., Шамина И. Н. «Учение», учитель и школа в трудах священника Саввы Дугина // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2023. С. 391–394.

Шамина 2023а – Шамина И.Н. Коломенская епархия на рубеже XVII–XVIII столетий: по материалам переписных книг 1701–1702 гг. М.; СПб.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2023.

30Савва Иванович Дугин – священник и помещик. К вопросу о некоторых сторонах развития крепостных отношений в первой третиXVIII столетия на территории южных уездов России

Шамина 2023б – Шамина И.Н. Описания приходских церквей Коломенской епархии в материалах переписи 1701–1703 гг. // Писцовые книги и другие массовые источники по истории России XVI–XX вв. Кириллов, без издательства, 2023. С. 174–175.

Шмелев 1908 – Шмелев Г.Н. Из истории Московского Успенского собора. М.: Общество истории и древностей российских при Московском университете, 1908.

Штепа 2014 – Штепа А.В. Калужское приходское духовенство в первой половине XIX века: правовой статус, социальная стратификация, динамика численности, образовательный уровень, материальное положение // Вестник Калужского университета. 2014. No 1. С. 53–61.

Шульгин 1987 – Шульгин В.С. Религия и церковь // Очерки русской культуры XVIII в. Ч. 2. М.: Издательство Московского государственного университета, 1987. С. 356–392.

Об авторе: Степан М. Шамин, доктор исторических наук, Институт Российской истории Российской академии наук, Москва, Россия.

Примечания

1Соборное уложение 1649 г. Л., 1987. С. 115.

2ОР РГБ. Ф. 256 (Собрание Николая Петровича Румянцева). Картон 47. Ед. хр. 300. Л. 1.

3Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 6. No 3481. С. 1.

4[Он первым из своегог сословия составил план преобразования России, а также имел апокалиптические видения, направленные против главы Синода Феофана (Прокоповича). Свщ. Дугин — фигура, сравнимая с Иваном Тихоновичем Посошковым. Прим.публикатора]. Подробнее о Дугине см.: [Алпатов 2019; Медведева 2022; Шамин, Шамина 2023 и др.] .

5РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 239–581 об. В 1728 г. на ее основе была составлена копия, из которой удалены второстепенные данные. См.: РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940.

6 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 415 об.

7РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 315 об.

8РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 243 об.

9РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 299–299 об.

10РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 315–316.

11РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 510.

12 Церковное должностное лицо, осуществляющее надзор за приходами.

13 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 29. Л. 253–253 об.

14РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 240 об.–241.

15РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 29. Л. 397 об.

16 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 304.

17 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 304.

18 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 29. Л. 439.

19 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 388.

20 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 29. Л. 459 об.

21 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 359.

22РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 367. Л. 146 об.

23РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 29. Л. 313. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 367. Л. 19. Сохранилась также копия этой сказки. См.: РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д.3286 Л. 253 об.

24РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 367. Л. 19. Сохранилась также копия этой сказки. См.: РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3286 Л. 253 об.

25РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 448–449 об.

26РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3291. Л. 104.

27О конфликте со светскими властями см.: [Шамин 2022]. О противостоянии с духовными властями см.:[Шамин 2019].

28ПСЗ. Т. 6. No 4035. С. 720

29РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 93–94. Л. 55, 240 об.

31РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 93–94.

32 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 201–210.

33РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 223.

34РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 93.

35 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 240–240 об.

36 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 235.

37РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 245 об.

38 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 477.

39 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 492.

40 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 29. Л. 477.

41 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 492–499 об.

42 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 206.

43 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 940. Л. 448.

44РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 207 об. – 208.

45 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 220.

46 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 93–94.

47 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 83–84об.

48 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 88 об.

49 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 61.

50 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 37–200.

51 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 72.

52 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 82.

53 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 76–76об.

54 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 309 (1732 г.). Л. 75 об.

55 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 367. Л. 146 об.

![Священники-крепостники в южных уездах России начала XVIII века Print PDF Савва Иванович Дугин – священник и помещик. К вопросу о некоторых сторонах развития крепостных отношений в первой трети XVIII столетия на территории южных уездов России Степан М. Шамин […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2025/03/1174-465x190.jpg)